So aufregend wie die Musik für das Cembalo ist auch die Geschichte seiner Renaissance – von Wanda Landowska über Ligeti und die Beatles bis heute

Unter dunkleren Vorzeichen ist wohl nie eine Musikaufnahme entstanden – im wunderschönen Monat Mai, im Jahre 1940. Wanda Landowska spielt die einsätzige D-Dur-Sonate von Domenico Scarlatti, K 490. Ein lichtes Stück, bei sommerlichem Wetter aufgenommen in Saint-Leu-La-Fôret bei Paris. „Nie war der Himmel klarer, die Luft duftender, die Gärten entzückender“, erinnert sich ein Schweizer Journalist an die Tage, in denen die deutsche Wehrmacht sich der französischen Hauptstadt näherte. Die Cembalistin genießt jeden Triller, jeden Lauf. Gerade endet mit einem Ornament der erste Teil, da hört man in der Ferne eine Detonation – Kanonendonner der französischen Flugabwehr. Die 60-jährige Landowska spielt unbeeindruckt weiter.

Vieles kommt hier zusammen rund um ein ungewöhnliches Cembalo, gebaut für eine außergewöhnliche Musikerin, die wenig später, am 10. Juni 1940, vor den Deutschen nach Südfrankreich flieht. Heute kann man die Aufnahme mühelos hören, das „Wumms“ bei Minute zwei.

Wem das schon genügt, der verpasst eine Geschichte, die spätestens 1397 beginnt und noch lange nicht zuende ist, wenn heute die künstlerischen Enkel und Urenkel der Landowska in die Tasten greifen. Für das Cembalo, dessen Saiten, grob gesagt, gezupft und nicht angeschlagen werden, hat keineswegs erst J.S. Bach komponiert. Und neben ihm waren es drei der Größten seiner Generation: Rameau, Scarlatti, Händel. Herausragend danach ist sein Sohn Carl Philipp Emanuel, dessen berühmtes Buch Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753-1762) auf seinen Erfahrungen als Cembalist beruht.

Wovon Bach nicht träumte

Nahezu aus der Mode geriet das Cembalo eigentlich nur 70 Jahre lang. Das sind, ab 1810, die Jahrzehnte der industriellen Revolution in Europa, der größer werdenden Säle, der lauter werdenden Instrumente, der Entwicklung des Fortepiano zum modernen Flügel. Zugleich aber wächst auch das Interesse am Historischen: Bachs und Händels Musik erscheinen etwa zeitgleich in Gesamtausgaben, bald auch die Werke von Rameau, vieles andere ist in praktischen Ausgaben zu haben. Und schon im späten 19. Jahrhundert glaubt nicht jeder, dass der moderne Flügel das Instrument ist, von dem Bach schon träumte. 1889 werden in Paris neben dem Eiffelturm auch dekorative Cembalo-Nachbauten der Klavierfirmen Pleyel und Érard zur Weltaustellung fertig.

Parallel dazu arbeiten Pioniere wie der Engländer Arnold Dolmetsch an Instrumenten nach alten Vorbildern. Von Dolmetschs erstem Cembalo ist der Dirigent Hans Richter so begeistert, dass er es 1897 in London für die Rezitative im Don Giovanni einsetzt.

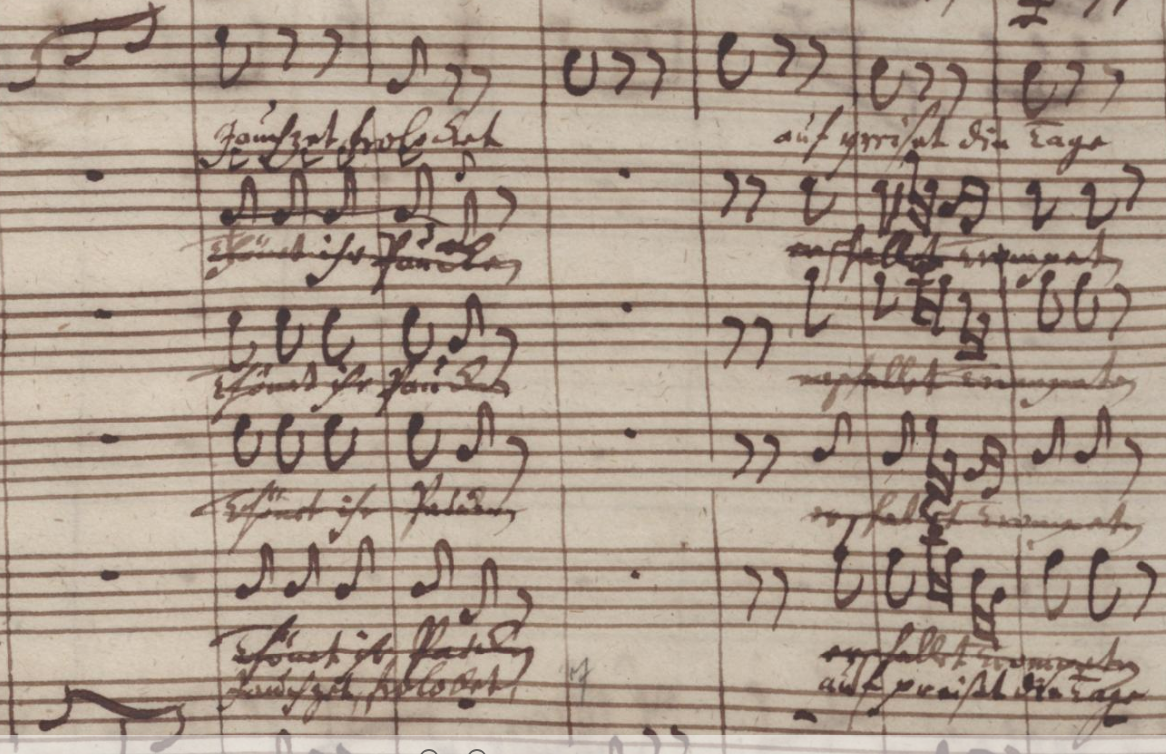

Eine erste kleine Renaissance beginnt, für die sich bald auch Wanda Landowska interessiert, 1879 in Warschau geboren, Komponistin, Konzertpianistin. 1903 tritt sie in Paris erstmals als Cembalistin auf, 1912 lässt sie sich von der Firma Pleyel jenes Instrument bauen, mit dem sie berühmt wird: Eisenrahmen, taudicke Saiten, sieben Pedale für sieben Register, wie ein moderner Flügel so geschnitten, dass die Hände der Solistin von der Seite zu sehen sind. Landowska wusste sich und die Musik zu inszenieren, für Bachs Goldberg-Variationen trug sie stets eine rote Robe.

Das ist fern von „historischer Aufführungspraxis“ nach heutigem Wissen – wie auch viele von Landowskas Phrasierungen bei J.S. Bach und den Clavecinisten von Couperin bis Rameau –, aber tatsächlich ließ sich die Musikerin für die Spezialanfertigung von einem Instrument anregen, das 1734 in Hamburg gebaut wurde und seinerseits zeigt, wie unglaublich vielfältig die Welt der Cembali ist.

Während die Bauweise und die Abmessungen der Violine in allen Ländern sich in 450 Jahren nicht geändert haben – von Kleinigkeiten abgesehen – , hat es das Cembalo nie gegeben, von jenem Jahr 1397 an, als ein Jurist in Padua schrieb, ein gewisser Herrmann Poll habe ein „Clavicembalum“ erfunden.

Extravaganz aus Hamburg

Es gibt die Italiener, die Flamen, die Franzosen, ein Manual, zwei Manuale, seltener auch vier, Tonumfänge von drei bis fünf Oktaven je nach Epoche und Region, verschiedene Register, verschiedene Größen, es gibt Ableger wie Spinett und Virginal. Und es gibt den Hamburger Hieronymus Albrecht Hass, den wohl extravagantesten Cembalobauer aller Zeiten. Er versuchte, dem Instrument die Weite und Vielfalt einer Orgel zu geben. Sein tiefstes C liegt noch eine Oktave unter der tiefsten Cellosaite. Orgelpfeifen, die solche Abgründe erreichen, messen vier Meter achtzig oder eben „sechzehn Fuß“, wie dieses Bassregister heißt.

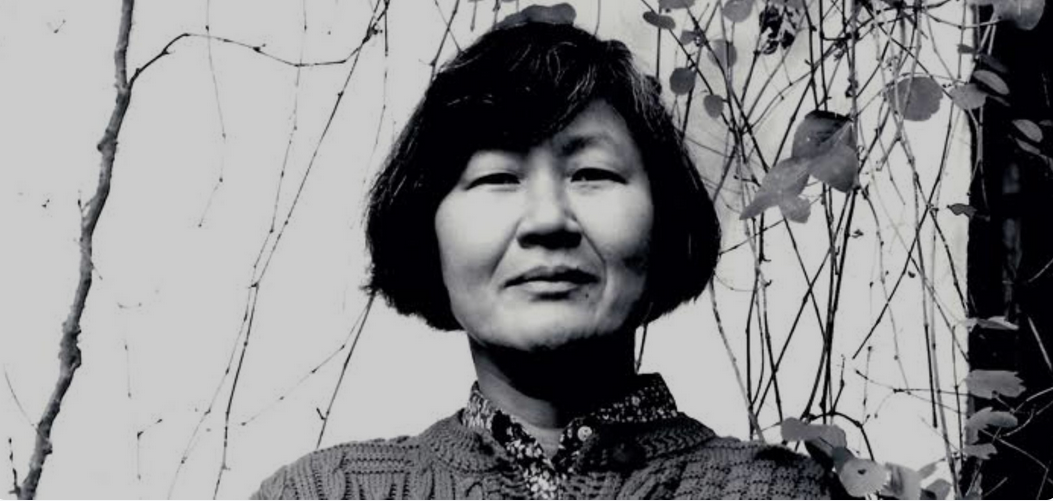

Die Liebe zum „Hass“ verbindet seit dessen Neuentdeckung mehrere Generationen. Zuerst entdeckte Landowska das schöne Monster im Musikinstrumentenmuseum in Brüssel und machte es zum Modell für ihren Hybriden, auf dem sie auch im Mai 1940 noch spielte. Ihr folgte Zuzana Růžičková, 1927 im böhmischen Pilsen, Plzeň, als Tochter eines jüdischen Kaufmanns geboren. Sie war, ehe die Interpreten an historisch korrekt nachgebauten oder restaurierten Instrumenten den Ton angaben, nach Landowska die wohl meistgehörte Cembalistin des 20. Jahrhunderts. Ihre Aufnahmen wurden hunderttausendfach verkauft. Kein klassikaffiner Haushalt, in dem in den 1970ern nicht eine oder mehrere der LP-Kassetten gelandet wären, die das französische Label Erato mit der tschechoslowakischen „Supraphon“ koproduzierte, von 1965 bis 1974 den ganzen Bach.

Růžičková spielte überwiegend auf stahlbesaiteten Klavierhybriden von Sperrhake und Neupert, die man heute als Irrläufer der Nachkriegszeit belächelt. Dass sie im hohen Alter das Hass-Instrument von 1734 als „ideal“ bezeichnete, ist kein Widerspruch, denn es war Wanda Landowska, über die Růžičková zum Cembalo gefunden hatte. Das hochbegabte Mädchen war begeistert von den Shellackplatten der auratischen Polin, und die Eltern willigten ein, Zuzana an Landowskas „École de Musique Ancienne“ in Saint-Leu-La-Fôret studieren zu lassen. „Ich war schon angemeldet. Naja, und dann kamen die Nazis und alles wurde anders.“ So lapidar fasste die 90-jährige die Katastrophe zusammen.

1941 war Wanda Landowska schon in die USA emigriert, Familie Růžičková wurde wenig später nach Theresienstadt deportiert, und es ist ein Wunder, wie die junge Musikerin dann Auschwitz überlebte. Sie musste im zerstörten Hamburg Trümmer wegräumen. Als sie ins letzte Lager kam, Bergen-Belsen, waren die Hände kaputt.

Es ist mehr als nur ein Kapitel Cembalogeschichte, wie Zuzana Růžičková sich wieder fit machte und mit enormer Energie als Cembalistin von Prag aus den Plattenmarkt eroberte. Nicht zuletzt ist es ihr existentielles Erleben von Musik, besonders des von ihr zutiefst verehrten J.S. Bach, das ihr auch die Bewunderung weit jüngerer Cembalisten eintrug. Mahan Esfahani etwa zog für diese Lehrerin mit 31 Jahren nach Prag, der letzte vieler bekannter Schüler von Christopher Hogwood, dem Gründer der Academy of Ancient Music, bis zu Václav Luks, der in Prag das „Collegium 1704“ leitet.

Die Zeit der Dogmen ist vorbei

Vergangen ist der Dogmatismus, mit dem die erste Nachkriegs-Generation von Pionieren der historischen Aufführungspraxis den „authentischen“ Klang der Barockmusik verfocht. Was so weit ging, dass ein unleugbar authentisches Instrument wie das von Hieronymus Hass in den 1960ern als groteske Verirrung abgetan wurde, da es in manchem dem ominösen „Bach-Cembalo“ im Berliner Musikinstrumenten-Museum ähnelte. Von diesem anonymen, vielfach überarbeiteten Instrument wurde lange und fälschlich vermutet, JSB selbst habe darauf gespielt. Es stand Pate für „für all jene eichenfurnierten Monstren, bei denen mit den Techniken und Rezepten des modernen Klavierbaus versucht wurde, der Ästhetik des Cembalos auf die Schliche zu kommen“, schreibt Andreas Staier, der dem 1734er Instrument von Hass schon vor 20 Jahren mit einer ganzen CD huldigte, eingespielt auf einer eigens gebauten Kopie.

Zu seinen Lehrern zählt auch der holländische Cembalopapst Gustav Leonhardt (1928-2012). „Die bloße Vorstellung eines Sechzehnfuß auf dem Cembalo hat ihn angeekelt“, meint Staier. Indessen hat auch Leonhardt von Wanda Landowska und ihrem Pleyel profitiert. Ihre 1933 aufgenommenen Goldberg-Variationen – deren erste Einspielung überhaupt – haben den jungen Leonhardt so beeindruckt, dass er sämtliche Registrierungen nachspielte.

Wie Gustav Leonhardt die Kenner täuschte

Dass er selbst gern mal die Historie nach seinen Wünschen formte, zeigte sich, als er und ein weiterer Heros der „Alten Musik“, der Instrumentenbauer Martin Skowronnek, 1984 ein herrliches Instrument präsentierten, das Nicholas Lefebvre 1755 in Rouen gebaut haben sollte, eine Art missing link in der Geschichte der Cembali. Es gab einen Restaurationsbericht und ein Konzert, das Instrument wurde in der Literatur gewürdigt. Erst 2002 deckte Skowronnek das ganze selbst auf als „Fälschung ohne Betrugsabsicht.“ Er habe nur Diskussionen anregen wollen…

Solche Diskussionen waren den Bands herzlich egal, die parallel zur Bewegung der „Alten Musik“ das Cembalo für sich entdeckten, von den Beatles und den Stones bis hin zu den Stranglers. Was sie reizte, war die „barocke“ Anmutung, und besonders bei den Beatles kamen deutliche Bach-Anklänge dazu. Schon für In my life 1965 hatte Produzent George Martin am E-Piano eine Art zweistimmige Invention improvisiert, am 1. August 1969 setzte er sich im Abbey Road Studio ans Baldwin Electric Harpsichord und spielte die gebrochenen Akkorde, die Because durchziehen – der letzte Song, den die Beatles zusammen aufnahmen. Ein Meisterwerk, mehrstimmig gesungen, ohne Schlagzeug, Text und Musik von John Lennon. Der meinte später, die Arpeggien gingen auf die Mondscheinsonate zurück. Das cis-Moll passt, doch die Struktur ist dem C-Dur-Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier viel näher – keine Triolen.

Eng verwandt und schon 1966 entstanden ist Lady Jane von den Rolling Stones – ein codiert erotischer Text in künstlich patiniertem Englisch, zu dem sich Gitarre, Dulcimer und Cembalo gebrochene Akkorde im Viervierteltakt teilen. Aus dem „Baroque Pop“, zu dem viele Bands beitrugen, ist das Cembalo nicht wegzudenken – „das“ Cembalo, jenseits aller Differenzierungen: eine Klangchiffre, für die das elektronische Zirpen genügt.

In der letzten Blüte dieses Trends sehen und hören wir aber tatsächlich einen Musiker an einem zweimanualigen Instrument, synkopierte Akkorde in die Tasten hauend: Golden Brown wurde 1981 zum größten Erfolg der Stranglers, auch dank des Videos, mit dem sich die vier Briten als dekadent ermüdete Jungs in einem kolonialen Ägypten inszenierten – samt Cembalo im Grand Hotel.

Das hätte auch Francis Poulenc gefallen können, der das Cembalo ironisch in klischeehaftem Ambiente inszenierte, in seinem Concert Champêtre nämlich, 1928 für Wanda Landowska und ihren Pleyel komponiert. Der Titel spielt auf die dekorativen Schäferidyllen des 18. Jahrhunderts an, dem Poulenc vom Siciliano-Rhythmus bis zur Anspielung auf die Kleine Nachtmusik die Elemente seines Retro-Spiels für Cembalo und vollbesetztes Orchester entnimmt. „Camp“ ist das auch im Sinne einer gewitzten, subversiven Doppelbödigkeit.

Ligeti jagt das Cembalo in die Zukunft

Ein bisschen knüpft Györgi Ligeti 50 Jahre später an diese Linie an, wenn er in Passacaglia ungherese und Hungarian Rock für Cembalo mit barocken und aktuellen Formen spielt. Sein Schlüsselwerk für dieses Instrument entsteht aber schon 1968, als Ligeti das Cembalo in die Zukunft jagt: Continuum klingt wie eine Maschine, die aus den Fugen gerät, in höchsten Lagen klingt das „ameisenhafte Tongewusel“ (Josef Häusler) wie elektronische Musik.

Dafür ist die molekülfeine Artikulation unabdingbar, die die Cembali gleich welcher Spezies dem Klavier voraushaben. Ein Ton ist ganz da oder gar nicht, die Saite wird durch einen Kiel angerissen, dieser Vorgang ist nicht nuancierbar. Man probiere nur mal, das Tristan-Vorspiel am Cembalo zu spielen…

„Null oder Eins, in diesem Sinne ist das Cembalo ein digitales Instrument“, sagt Miroslav Srnka. Der 1975 geborene Tscheche ist der Jüngste in der Reihe jener Komponisten seit Manuel de Falla, die das Cembalo nach seiner ersten Renaissance neu entdeckten, in allen Stilrichtungen, von den Abstraktionen Elliott Carters bis zum Hyperklassizismus eines Phil Glass.

Die zweite Renaissance aber, die seit Leonhardt & Co. nicht nur den Farbenreichtum historischer Instrumente erschloß, sondern auch die Ausdrucksmöglichkeiten verfeinerter Spielweisen, die Null und Eins vergessen lassen – auch die hat schon Folgen. Für den 1734er Hass schrieb Brice Pauset 2005 eine geistsprühend eruptive Entrée, die intime Kenntnis des Instruments und seiner Literatur mit allem „Komfort der Moderne“ (Claude Debussy) verbindet.

Landowskas siebenpedaliger Pleyel aber, ohne den die jüngere Geschichte des Cembalos wohl weniger aufregend verlaufen wäre, überstand eine Odyssee. Im September 1940 wird er mitsamt der großen Instrumentensammlung nach Deutschland geschafft. Offenbar kann man dort mit dem Gerät nicht viel anfangen. Nach dem Kriegsende entdeckt ein musikinteressierter amerikanischer Soldat in Altötting in einem Offizierskasino etwas, das die GIs „komisches Klavier“ nennen und als Abstellfläche für Bierflaschen benutzen. Er ruft beim „Central Collecting Point“ in München an und liest vor, was er auf dem Deckel entziffert: Wanda Landowska, Pleyel Nr. 51. Am 12. Dezember 1945 wird der Pleyel fachgerecht verpackt. Die Exilantin hat in ihrer neuen Heimat, Lakeville in Connecticut, USA, noch bis zu ihrem Tod mit 80 Jahren darauf gespielt.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er erschien im Magazin I/2026 der Elbphilharmonie, S. 56-60, Dezember 2025, unter dem Titel “Farbenwunder mit digitaler Präzision”, und wurde für diese Website geringfügig überarbeitet. Illustrationen: Rainer Maria Rilke lauscht Wanda Landowska am Pleyel-Cembalo in ihrer Wohnung 12, rue Lapeyrère, Paris, vermutlich 1925 aufgenommen von Elsa Schunicke. Online-Quelle: rilke.pl. / Screenshot aus dem Video von “Golden Brown” mit The Stranglers, 1981