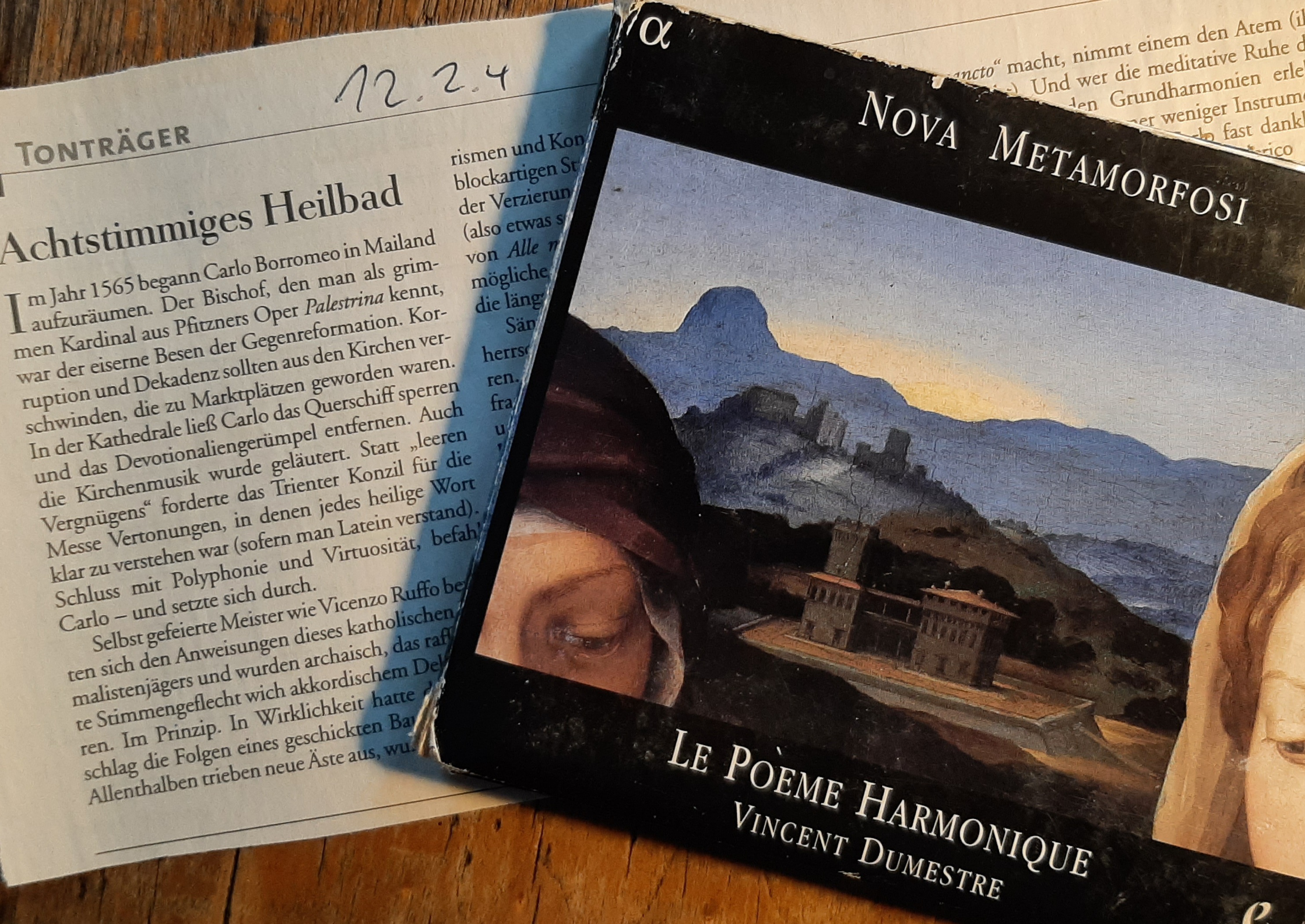

Lange, sehr lange her, dass im Feuilleton der ZEIT noch wöchentlich zwei neue CDs besprochen wurden. Immerhin auch dann noch, als infolge der “digitalen Revolution“ und der Musiktauschbörse Napster der Umsatz mit Compact Discs schon auf ein Drittel zusammengebrochen war. Die Klassik hielt sich auf dem Markt physischer Tonträger noch leidlich bis 2006 (Mozartjahr!), war aber schon 2003 so angezählt, dass mich die ZEIT losschickte, um bei ambitionierten kleinen Labels zu erkunden, mit welchen Konzepten sie überleben wollten. Eins davon war alpha – und ist es noch! -, und hier erschien 2004 das wundervolle Album Nova Metamorfosi mit italienischer Sakralmusik des frühen 17. Jahrhunderts, heute nur noch antiquarisch zu haben, siehe oben.

Das ist die Vorgeschichte eines erstaunlichen Funds zu meinem Buch Bachs Welt, einer Teilübersetzung ins Englische nämlich, von der ich bis vor ein paar Tagen nichts wusste, obwohl sie nicht in irgendeinem obskuren Winkel steckte, sondern auf der respektablen Literaturplattform Litrix des Goethe Instituts zu lesen ist. Das fand aber nicht ich heraus, sondern ein englischer Liebhaber klassischer Musik. Er hatte sich das oben erwähnte, heute längst vergriffene Album Nova Metamorfosi beschafft und darin einen Zeitungsausschnitt gefunden, den der Vorbesitzer hinterlassen hatte, eine kleine Besprechung, die ich 2004 für die ZEIT geschrieben hatte. Die übersetzte er sich.

Die Lektüre brachte ihn, wie er mir schrieb, dazu, dem ihm völlig unbekannten Autor hinterherzugoogeln. So stieß er auf diese Website, auf Bachs Welt und schließlich auf die fünfzehn Seiten aus dem zweiten Kapitel des Buchs, die Gratia Stryker-Härtel für das Goethe-Institut übersetzt hat. Verrückt, oder? Aber schön. Jetzt fehlen für eine komplette Übersetzung ja nur noch gut 330 Seiten… naja, und man bräuchte einen englischsprachigen Verlag, der die Ansicht meines recherchierenden Lesers teilt, nicht nur Bachs Welt, sondern auch Der Klang von Paris und Flammen „would be well received by English readers who are enthusiastic about classical music and its history…“

Zur deutschsprachigen Rezeption dieser Bücher habe ich mit großer Verspätung die Echos auf die jüngeren beiden Titel zusammengefasst, wobei mir besonders die Zeilen von zwei Komponisten am Herzen liegen: Wolfgang Rihm, der 2022 Flammen mit ins Krankenhaus nahm, und Steffen Schleiermacher, der durch Der Klang von Paris zum Berlioz-Fan wurde. Echos zu Bachs Welt sind noch in Arbeit, das aktuelle Buchprojekt geht erst mal vor. Was wiederum Impromptus nicht ausschließt: Bei VAN ist seit gestern zu lesen, welche besondere Rolle Musik in Annie Ernaux´ Meisterwerk Die Jahre spielt: Piaf und die Gänsehaut.