Als Streichtrio wird seit Mozarts Wunderwerk Divertimento von 1788 die Besetzung für Violine, Viola, Violoncello verstanden, kompositionsgeschichtlich eine »Gattung«, die indessen nie Mainstream wurde. Neben kaum zählbaren großartigen Werken für Streichquartett sind bis heute vielleicht gut dreißig bedeutende Streichtrios entstanden. Nach Beethoven, Reger, Schönberg kam Musik für diese Besetzung erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts halbwegs in Schwung, von Lachenmann über Rihm bis Ferneyhough und Gubaidulina, Stockhausen kam in seinem letzten Lebensjahr dazu.

Mit Ausnahme von Sofia Gubaidulina ist das jener Kreis westlicher Avantgardisten, mit deren Mitteln Younghi Pagh-Paan ihren Weg suchte und fand – einen Weg, von dem NO-UL (koreanisch für »Sonnenuntergang«) viel erzählt. Dazu gehört auch, dass sie ihr Trio 1985 eben nicht für die so klassisch wie avantgardistisch nobilitierte Besetzung schrieb. Stattdessen komponierte sie für das »Trio Basso«, das 1982 in Köln gegründet wurde. Die Violine entfällt, dafür werden Viola und Cello durch den Kontrabass nach unten ergänzt. Die Komponistin erweiterte sogar noch dessen Ambitus: Die E-Saite des Kontrabass wird zum Es herabgestimmt, eine große Sexte unter der tiefsten Saite des Cellos.

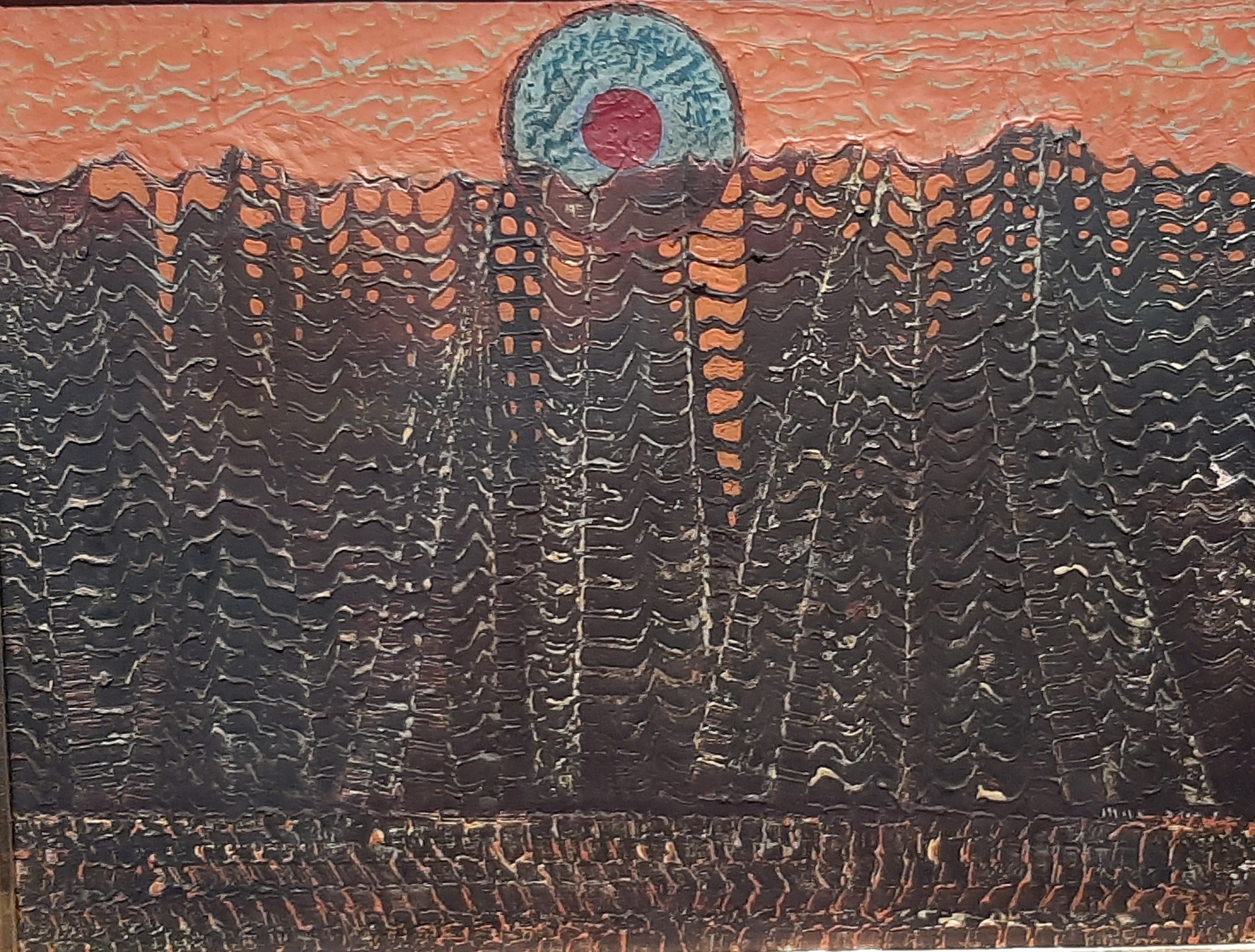

Es ist also, wenn man an einen Sonnenuntergang denkt, ein sehr dunkles Rot, dem der Klang der drei Streicher folgt. Ein »roter Erdklang«, wie die Komponistin sagt, die für NO-UL ein Motto von Ernesto Cardenal wählte, dem Dichter und Politiker aus Nicaragua: »Rote Farbe sinkt zur Erde wie das Blut von Generationen.« In einem Interview bezieht Pagh-Paan 1994 das Zitat wie die Musik auf das nicht endende Blutvergießen der Menschen, fortwährende Kriege, Tragödien, die einander folgen wie Sonnenuntergänge. Sie weist dabei aber auch auf sehr gegensätzliche Charaktere in dieser Musik hin.

Da ist das heftige Motiv, mit dem das Cello im sforzato beginnt, ein Sprung um eine kleine None nach oben. Er setzt auch rhythmisch – eine 32tel, ein langer Ton – eine Spannung frei, die das Geschehen des ganzen Anfangs bestimmt. Akzente überall, Pizzicati, die auf der Es-Saite des Kontrabass wie dumpfe Paukenschläge klingen können, anderswo wie Tropfen, wie Schläge… und dann entsteht, mit »seufzend« bezeichnet, in der Viola eine zarte kleine Melodie, im Diskant, geringer Ambitus. Man kann sie wie das Weinen eines Kindes hören, aber auch wie einen Lichtschimmer, und später wird sie wörtlich wiederholt, wie auch die angespannte Linie, mit der das Cello begonnen hat.

Stein, Seide, Bambus, Tonerde, Kürbis, Fell, Holz…

»Das war mutig«, sagt die Komponistin heute. Wiederholungen galten in der Avantgarde, die sich in Freiburg, Darmstadt, Donaueschingen ballte, als regressiv, Melodisches auch. Wiederholung ist aber in NO-UL eine Aussage und keine Formfrage. Die Schönheit der Sonnenuntergänge wiederholt sich, aber auch die in ihrem Rot sich spiegelnde Gewalt, der die Komponistin keineswegs mit fatalistischer Ergebenheit zusieht. Wir müssen das beim Hören überhaupt nicht erkennen, um fasziniert zu sein. Es ist keine Programmmusik, aber alles andere als nur »tönend bewegte Form« oder »Arbeit mit dem Material«. Das »Material« indessen, die Gesten, die Klangfarben, der »Mutterakkord«, aus dem Pagh-Paan den Klangraum nicht nur dieses Werks entfaltet, hat mit ihrer koreanischen Herkunft nicht weniger zu tun als ihre Auseinandersetzung mit Gewalt – ihr Vater zerbrach über dem Verlust des ältesten Sohns im Koreakrieg, das Massaker von Gwangju 1980 hinterließ tiefe Spuren in Pagh-Paans Durchbruchswerk Sori. Die Westorientierung Südkoreas war durch eine Besatzungsgeschichte, fast Kolonisierung geprägt, die für die Komponistin in Deutschland die traditionelle koreanische Musik um so wichtiger werden ließ.

In ihr ist ein Ton nicht vor allem eine bestimmte Frequenz, durch den Platz in einem Akkord oder in einer Linie definiert und so oder so zu instrumentieren. Sein »Lebenselement«, so die Komponistin, ist von vornherein die Farbgebung, und die bezieht sich im taoistischen Musikdenken auf das Material, aus dem Instrumente gebaut werden: Metall, Stein, Seide, Bambus, Tonerde, Kürbis, Fell, Holz. Und anstelle von »Melodien« gibt es eher das, was sich aus einfachsten Tonkonstellationen entfaltet durch Vibrati, Triller, Tremoli, Glissandi, Pizzicati, Geräusche. Ein Universum von Nuancen, Vierteltöne eingeschlossen.

Dieses Universum wird in NO-UL mit den »abendländischen« Instrumenten so verbunden, dass man oft mehr als ein Streichtrio zu hören glaubt – auch Gesang und Perkussion, Kürbis, Fell, Erde –, wobei übrigens der Kontrabass zu einem Wesen von solcher Flexibilität wird, wie sie diesem Instrument zuvor selten zugetraut und nie abverlangt wurde. Der koreanische Farbenreichtum, samt Geräuschen, Spiel auf dem Steg, mit dem Bogenholz, trifft sich dabei mit den Grenzerweiterungen der westlichen Avantgarde. Mit drei Instrumenten entsteht ein Konzentrat der Symbiose, in der Younghi Pagh-Paan ihre Identität findet.

Nun könnte man befürchten, dass all die Farben, Gesten, Gedanken, Einflüsse, Bezüge doch ein bisschen viel für 125 Takte und dreizehn Minuten sein könnten. Aber NO-UL ist das Meisterwerk einer 39-jährigen Komponistin – so lebendig und durchsichtig, wie es nur einer gelingen kann, die mit kontrapunktischen Techniken so vertraut ist wie mit den Proportionen, die auch dem Hören entgegenkommen: Gerade da, wo wir nach heftigen Auseinandersetzungen in eine Einsamkeit geraten sind, in der Mitte des Stücks, erwarten uns schwebende Akkordschichtungen von unendlicher Ruhe. »Es gibt darin auch Hoffnung«, sagt die Komponistin heute über NO-UL, vierzig Jahre, nachdem sie das schrieb.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das Konzert des Trio Coriolis, das am 27. September 2025 in München in der BR-Reihe musica viva zu erleben ist und neben Pagh-Paans NO-UL Werke von Wolfgang von Schweinitz und KP Werani spielt. Illustration: Max Ernst, La Foret, Öl auf Leinwand, 1927. Das Bild ist im Besitz des Sprengelmuseums Hannover, wurde in der Kunsthalle Bremen in der Ausstellung Sunset (2022/23) gezeigt und dort vom Autor fotografiert.