Deutschlandfunk, Musikjournal am 31. Mai 2016: Christoph Schmitz spricht mit Volker Hagedorn über das Buch „Bachs Welt“

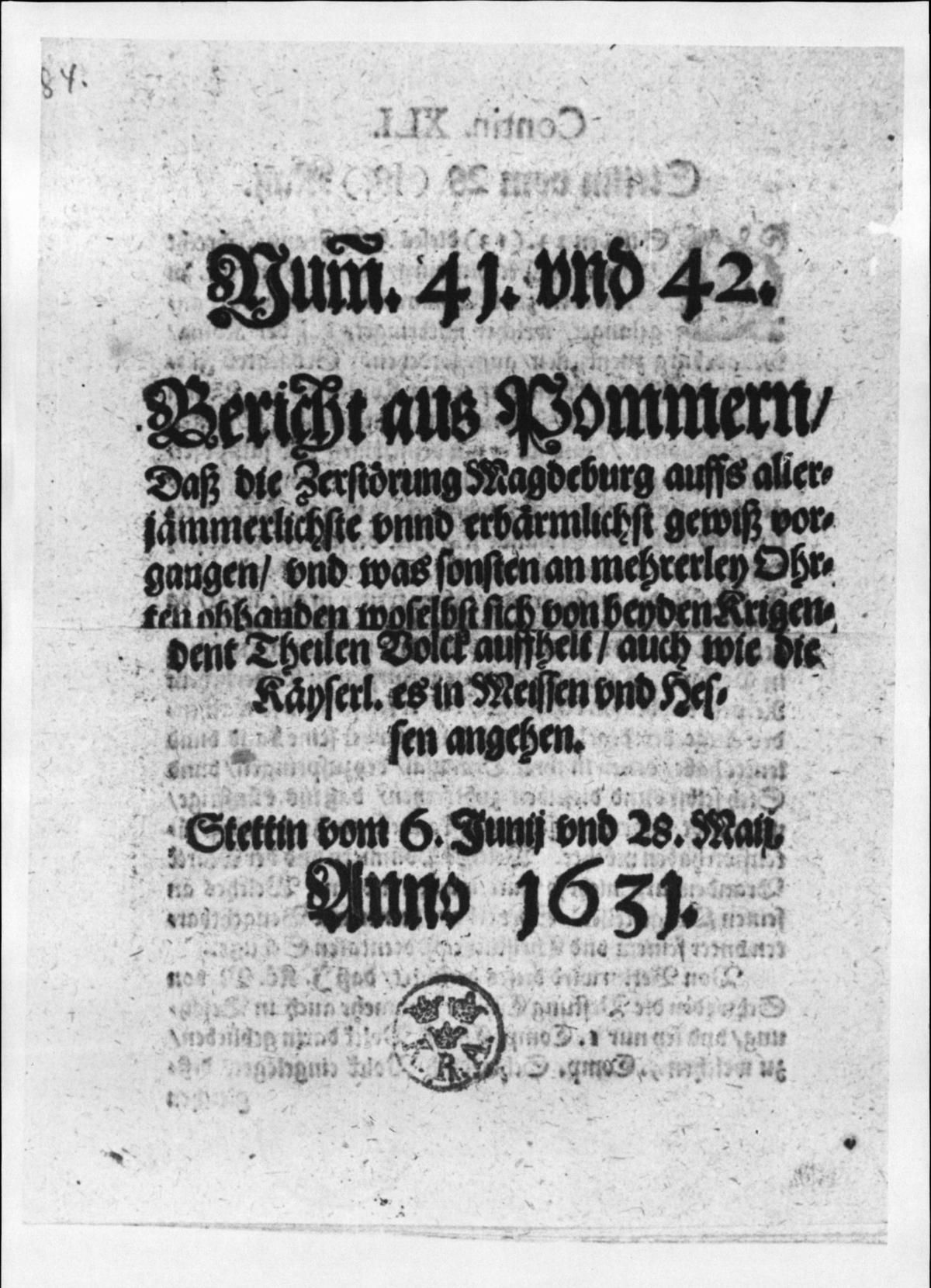

> Christoph Schmitz: „Bachs Welt – Die Familiengeschichte eines Genies“, so lautet der Titel eines vor kurzem erschienenen Buches über die Familie des Johann Sebastian Bach. Genauer, seines Vaters, seiner Onkel und Tanten, Großväter und Ur- und Ururgroßväter. Mitunter hat man beim Lesen aber vor allem den Eindruck, nicht nur die Biografie einer Musikerfamilie zu lesen, sondern einen Epochenroman des 17. Jahrhunderts. Die Lebensverhältnisse in dieser Zeit werden erzählt, die Lebensgewohnheiten, der 30jährige Krieg, die politisch-konfessionellen Verhältnisse, die Pestepidemien, wie die Musiker der Familie Bach in verschiedenen Generationen ihren Lebensunterhalt verdienten, welchen musikalischen Einflüssen sie unterlagen, was sie von der italienischen Musikszene rezipierten undsoweiter undsoweiter. War Ihr Porträt der Familie von Anfang an als Panorama gedacht? Das habe ich den Autor des Buches zuerst gefragt, Volker Hagedorn.

Volker Hagedorn: Als Panorama von der Ausdehnung, die sie jetzt skizziert haben, nicht. Dann hätte ich mich womöglich nicht da rangewagt. Von Anfang an konzipiert war, der Familie nicht nur in der Musik nachzugehen, sondern auch in den Lebensumständen, unter denen diese Musik entstand, unter denen diese ganze Dynastie gelebt hat. Und ich muss sagen, dass ich dabei mehr und mehr von diesem 17. Jahrhundert entdeckt habe, das zumindest für mich vorher ein bisschen unterbelichtet war. Und natürlich auch, je näher ich diesen Musikern und ihren Familien kam, je mehr hat sich mir der Alltag erschlossen, soweit das von heute aus machbar ist.

CS: Ich sprach eben von einem Panorama, das haben Sie bestätigt. Das Buch beginnt wie ein Roman und hat auch etwas Romanhaftes. Also nicht nur eine Familiengeschichte, sondern ein Familienroman über mehrere Generationen, würde ich sagen. Die Überschrift des ersten Kapitels lautet „Die Ankunft. Wie ein Bäckermeister aus Pressburg nach Thüringen flieht und eine Wirtstochter sich in einen Musiker verliebt“. Ich will es kurz weiter skizzieren, dann die ersten Sätze: „Die Männer kommen eine Meile hinter Nürnberg aus einem Feld, zwei Wegelagerer mit spärlichem Bartwuchs, mittelgroß, der eine bewaffnet mit einer Radschloss-Arkebuse, der Hahn ist gespannt. Er richtet sie auf Veit.“ * Soweit die ersten Sätze, mit diesem Veit Bach geht’s also 1591 los, Veit Bach ist der Ururgroßvater von Johann Sebastian Bach, wenn ich das richtig gesehen habe im Familienstammbaum am Ende des Buches. Im Jahr 1700 endet die Familiengeschichte, geht also über 100 Jahre. Nämlich wenn Johann Sebastian – der Zenith der Bachfamilie möglicherweise – sich als 15-jähriger zur Ausbildung nach Lüneburg aufmacht. Was hat Sie bewogen, Ihre Bach-Familiengeschichte so erzählerisch, ja so romanhaft anzugehen?

VH: Das Konzept ist im Wesentlichen so entstanden über das 4. Kapitel, mit dem ich begonnen habe, das der Hochzeit gilt. Denn das läuft zu auf ein ganz grandioses Vokal- und Instrumentalstück von Johann Christoph Bach, der es zu einer Bachschen Hochzeit komponiert hat. Das ist so authentisch wie auch das Uraufführungsdatum 29. April 1679, der Ort, und dieses Stück ist mir sehr vertraut, das hab ich auch als Musiker häufig gespielt…

CS: Sie sind Bratschist…

VH: Ja. Und von diesem Stück ausgehend hab´ ich beschlossen, die Uraufführung zu rekonstruieren. Das heißt, ich musste überlegen, wer kann dabei gewesen sein. Darum herum habe ich dann diese Ohrdrufer Situation entworfen, rekonstruiert, bis hin zu dem, was man gegessen haben könnte, bis hin zu den Predigtworten, und das hat meinen Lektor Uwe Naumann beim Rowohlt Verlag sehr überzeugt – ich hätte mir auch denken können, dass er sagt, also Entschuldigung, wir sind ´ne Sachbuchabteilung. Aber er fand das legitim, und das setzte dann den Maßstab für die restlichen Kapitel, wobei dieses Hochzeitskapitel das mit dem höchsten – in Anführungsstricheln – fiktionalen Anteil ist.

CS: Also die Hochzeit imaginieren sie, auch die Ankunft mit dem Überfall, immer wieder Lebensszenen, Hochzeiten, vor allem diese eine, Geburten, Beerdigungen, Szenen von Krankheiten, wie bei einem der Bachs die Pest ausbricht und wie der Mann reagiert, das Vergnügen des Komponierens und Musizierens erzählen Sie auch, Sie zitieren zudem sehr viele Originaldokumente jener Zeit und lassen sich von der barocken Sprache, die ja mit vielen lateinischen Begriffen nur so gespickt ist, inspirieren. Steckt in Volker Hagedorn auch ein Schriftsteller, jedenfalls ein Musikhistoriker mit großer Fabulierlust?

VH: Fabulierlust hat leicht was von Besinnungslosigkeit, ich würde von Imaginierlust sprechen und vor allem davon, dass die Erfahrung, diese Musik selbst zu spielen, einen sehr nah an die ´ranbringt, die sie geschrieben und auch schon mal gespielt haben. Was eben ein weit größeres als das nur das musikhistorische Interesse erzeugen kann. Ich war sehr daran interessiert, Genres zu verbinden. Fachliteratur gibt es genug, und historischen Romanen misstraue ich ein bisschen, weil sie die Lizenz haben, überhaupt alles zu fabulieren. Da kann man sich dann drin verlieren und so´n bisschen das Bewusstsein abgeben. Ich wollte gerne alles mögliche zusammenkriegen und einfach auch Nichtmusiker da reinziehen können.

CS: Das ist für meine Begriffe ausgezeichnet gelungen. Der Musikhistoriker Hagedorn hat sämtliche Orte, in denen sich die Geschichte der Bachs in Thüringen abspielt, in der Gegenwart, also 2013, 14, 15, glaube ich, das wird öfters genannt, zur Recherche besucht. Wechmar, wo alles beginnt, Arnstadt, Ohrdruf, Erfurt, Eisenach, um nur wenige Orte zu nennen. Die Erfahrungen, Ihre Begnungen und Beobachtungen dieser Recherche fließen in den Text permanent ein. Ein roter Faden, eine zweite Erzählebene, so als wollten sie die Vergangenheit in die Gegenwart ziehen ? Oder umgekehrt in der Gegenwart eine Ahnung von der Vergangenheit bekommen? Wie sehen Sie das?

VH: Es ging mir darum, dass man sich bei aller Nähe, die ich versuche herzustellen mit dem 17. Jahrhundert, man sich nicht sozusagen in eine Epoche einkuscheln kann und aus unserer fliehen, sondern immer wach bleibt. Was das Ganze legitimiert, ist ja, dass die Musik aus dieser Zeit und eben nicht nur die von Johann Sebastian Bach uns auch heute noch wahnsinnig viel zu sagen hat. Allein das ist schon eine Verbindung über 400 Jahre hinweg. Und es gab eben etwas, was mir bei Musikliteratur, Sekundärliteratur immer gefehlt hat, nämlich diese Verbindung mit der Gegenwart: Was hat das mit uns zu tun? Und dann ist es auch so, dass ich vor allem Journalist bin und die Form der Reportage schätze, aus der hier viele Elemente einfließen. Was dann im Nachhinein mich darin bestätigt hat, diese Ebenen zu verbinden, und zwar auch oft fließend – also nicht, dass man eine linke und eine rechte Spalte hat, damit auch jeder Bescheid weiß, in welcher Zeit man grade ist – das weiß man sowieso -, war, dass bestimmte Sachen sich dann gespiegelt haben.

CS: Es läuft ja alles auf den Johann Sebastian Bach hinaus, mit ihm endet es. Man könnte nun das Ganze so verstehen, diesen Blick auf die Generationen ab dem Ururgroßvater von Johann Sebastian Bach, als ob Sie sagen wollten: Damit so ein Ereignis wie Johann Sebastian passiert, braucht es eine lange familiäre Vorgeschichte mit einem extrem tief, ja fast genetisch verankerten Musikleben.

VH: Wenn das das wäre, was nach der Lektüre bleibt – also: das alles ist nur geschehen, damit Johann Sebastian Bach auf die Welt kommen konnte -, wäre es eigentlich nicht das, was mich zu ganz wesentlichen Teilen motiviert hat. Natürlich würde man so ein Buch nicht schreiben ohne Johann Sebastian. Man möchte wissen: Aus welcher Welt kommt der eigentlich? Der ist ja nicht vom Himmel gefallen, obwohl manches wirklich so klingt und obwohl auch manche sagen, Entschuldigung, den muss man außer Konkurrenz betrachten, der ist extraterritorial. Ich finde, es wird zu wenig über die Bedingungen nachgedacht, gesprochen, geschrieben, unter denen Musik entsteht, und das war ein Motiv für mich, zu gucken: aus welcher Welt kommt Johann Sebastian Bach?

Anmerkung VH: Die Interviewabschrift bietet eine von mir leicht gekürzte Fassung des Gesprächs.

*in der ungeschnittenen Fassung kam u.a. auch zur Sprache, dass dieser Anfang bis ins Detail einem Brief von Claudio Monteverdi folgt, der 1613 sehr präzise einen Raubüberfall in Norditalien schilderte. Überhaupt stützen sich die fiktiven „Nahaufnahmen“ des Buchs überwiegend auf zeitgenössische Quellen.