Seit sie vor drei Jahrzehnten nach Deutschland kam, hat Rebecca Saunders das Komponieren für sich neu erfunden, Instrumente und Stimmen neu entdeckt. In unverwechselbarer Handschrift betreibt sie eine permanente Expedition ins Ungewisse. Eine Begegnung in Köln

Gar nicht so einfach, hier ein ruhiges Eckchen zu finden, im Kölner Café Funkhaus, wo es an einem kühlen Mittag im Mai 2023 rappelvoll ist. Pop schallt aus den Boxen, Kaffeemaschinen zischen, Geschirr klappert. Von unserem letzten Treffen erinnere ich mich, dass die Komponistin aus dem lärmigen Londoner Stadtteil Brixton stammt und Geräusche und Baustellen liebt. Rebecca Saunders findet schnell ein Tischchen, das ich übersehen habe, ganz am Rand, und da reden wir, noch ehe Ingwertee und Cappuccino kommen, schon über ihre Musik. Eine Musik, die in der Stille ihrer Berliner Wohnung entstand und am Abend zuvor erstmals zu hören war. »Skull« heißt das Stück für vierzehn Musiker, »Schädel«, eine unglaublich lebendige Musik und alles andere als knochig. Saunders ist in der bestens besuchten Kölner Philharmonie mitsamt dem Ensemble Modern geradezu gefeiert worden, auch für »Scar« und »Skin«, für das ganze nun vollendete, in sieben Jahren entstandene Triptychon.

Sie ist darüber merklich froh. Keine, die so etwas für selbstverständlich hält, seit sie 2019 mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnet wurde, als erste Komponistin überhaupt – wobei es sie nervte, dass manche eben das wichtiger zu finden schienen als ihr Werk. Sie ist nicht der Rampentyp mit Botschaft und Bugwelle. Selbstbewusst, das schon, aber vor allem nachdenklich, offen, neugierig. Da wir beide im Bann des taufrischen Werkes stehen, ergibt sich die Gelegenheit, ihre Arbeitsweise vom aktuellen Stand aus kennenzulernen, sogar am Beginn einer neuen Entwicklung. Da ist es allerdings hilfreich zu wissen, was bisher geschah.

Wie und warum Rebecca Saunders, 1967 in London geboren, sich vor knapp drei Jahrzehnten aus britischen Traditionen befreite und in Deutschland heimisch wurde, begleitet von der »absoluten Abneigung, auch nur ein melodisches Fragment zu schreiben«. Nicht, dass man sie vorher zur Melodie gezwungen hätte. Die junge Rebecca hörte gern den Sängern zu, die von ihren Eltern begleitet wurden, beide Pianisten, »und Brahms war meine große Liebe«, sagt sie lachend. »Ich war ja Geigerin und habe mit meinem Vater die Sonaten gespielt und aufgeführt.« Lieder schrieb sie schon als Kind, »es war so selbstverständlich und natürlich, eine Melodie zu schreiben«.

Das Melodienschreiben hätte auch in Edinburgh so weitergehen können, wo sie Komposition studierte, hätte ihr dort nicht ein Professor Kassetten mit jüngster Avantgarde in die Hand gedrückt. »Das war ein kompletter Schock«, hatte sie mir bei einem früheren Treffen in Berlin erzählt. »Ich war wie wachgerufen. Was, das gibt’s? Ein Klang, der nur für sich da steht, der sich auf nichts bezieht als auf seine eigene Körperlichkeit!« Es war eine der »Chiffren« des Komponisten Wolfgang Rihm, die sie umgehauen hatte. »Da muss ich hin«, habe sie gedacht, bei dem wollte sie lernen. Mit einem Stipendium kam die 23-Jährige nach Karlsruhe. »Ich konnte kein Wort Deutsch, und Rihm konnte nur wenig Englisch. Er hat einfache Fragen gestellt, über die ich tagelang nachdenken musste: ›Welches Gesicht hat dein Stück?‹ ›Hat es Augen?‹ Ich dachte, wow, es könnte keine Augen haben. ›Hat es einen Mund?‹ Nein. ›Welche Farbe?‹ Rot. ›Wo ist es denn?‹ Das war für mich ein Geschenk. Nicht über die Musik zu sprechen, sondern sich schon in der Musik zu befinden.«

So fing das an. Seitdem hat Saunders das Komponieren für sich neu erfunden, nach und nach alles neu erschlossen, die Instrumente, dann auch die Stimme, wenn auch noch lange keine »Melodie«; nebenher hat sie sich ein exzellentes Deutsch angeeignet und zwei Kinder großgezogen.

In »Skull« stieg sie ein, wie schon oft, indem sie zuhörte. »Ich habe mit dem Trompeter gearbeitet, Sava Stoianov, der aus Bulgarien kommt und einen komplett eigenen Klang hat. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie machst du dein Instrument warm, wie spielst du dich ein? Da kamen so halb offene Töne mit ganz tiefem Luftklang«, sie deutet das singend an, »und Improvisationen, melodische Fragmente, das fand ich unglaublich sinnlich und lyrisch.« Daraus wurde in ihrem Kopf ein Glissando um einen Halbton nach unten, zur Trompete kam die Bratsche, dann das Saxofon, »und dann kommen alle zusammen, das war die Keimzelle«. Eine melodische Keimzelle, die ein ganzes Stück prägt – das ist neu bei Rebecca Saunders, wie so manches in »Skull«.

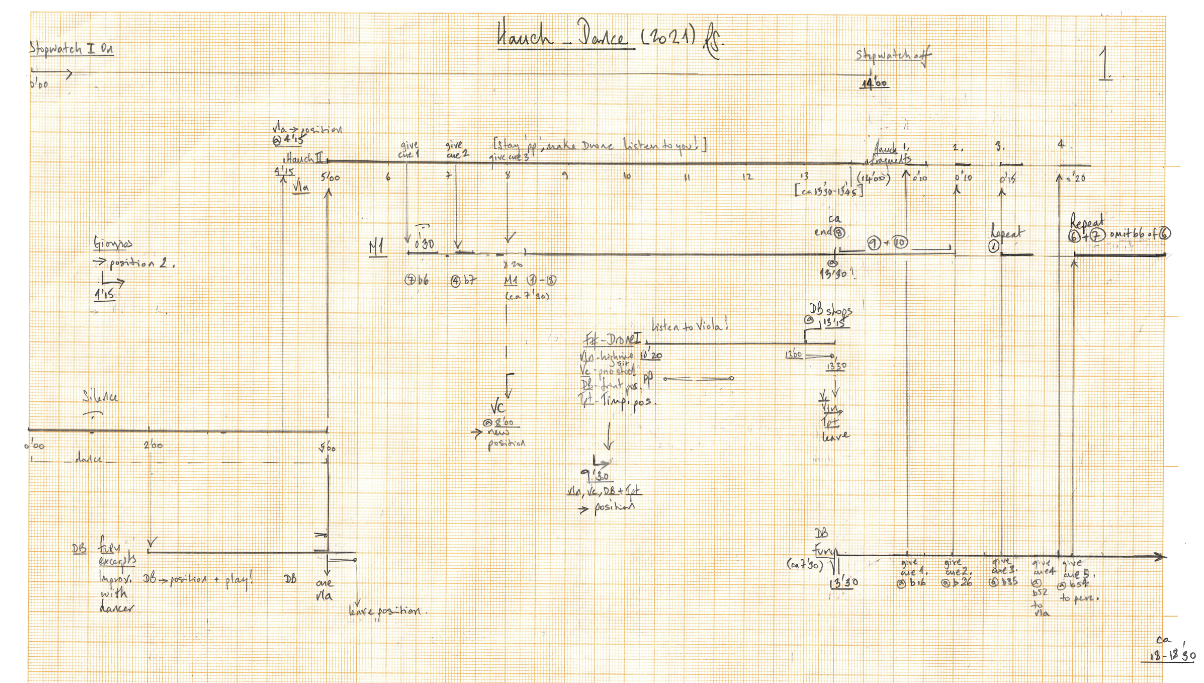

Ohnehin wiederholt sie sich nie, jede ihrer Stationen brachte Spannendes hervor. Das erste Werk, das die Komponistin von sich gelten lässt, ist »Behind the Velvet Curtain« (1991), ein Rausch leuchtender Farben für Trompete, Harfe, Klavier und Cello. Seitdem entstanden mehr als 85 Kompositionen von großer Vielfalt, in denen immer ihre persönliche Handschrift zu erkennen ist. Die Collage »Hauch – Musik für Tanz« von 2021 für Solist:innen und Tänzer:innen, die für die Elbphilharmonie neu choreographiert wird, ist ein geradezu idealer Einstieg in Saunders’ Welt, denn sie bietet ein Prisma dieser Vielfal in szenischem Rahmen, zum Hören und zum Sehen.

In »Hauch« werden sechs Solowerke und ein Duo aus sechzehn Jahren collagiert. »Es wird nicht einfach ein Stück nach dem anderen gespielt«, sagt sie, »es gibt auch Überlappungen. Stücke, die aufgeteilt werden, die kommen und gehen, so, dass sie sich mit den Tänzern bewegen. Zusätzlich habe ich aus jedem Werk Klänge genommen, die als Schatten agieren, wenn einer sein Solo hat. Und es gibt Improvisationen für alle Instrumente, die nach bestimmten Impulsen eine begrenzte Palette von Klängen spielen.« Das früheste der Solowerke, die in »Hauch« sozusagen Teil einer Metakomposition werden, ist »Blaauw« für Trompete von 2004 (in neuer Version für die Collage), das späteste »To an Utterance – Study« für Klavier, 2020 geschrieben; dazu kommen Viola, Perkussion, Cello, Trompete und ein Duo für Violine und Oboe. War es schwierig, die verschiedenen Sprachen dieser Stücke zusammenzubringen? »Es war interessant und notwendig! Bei einer Collage ist es sehr wichtig, dass die einzelnen Stücke und Module Eigenschaften haben, die sie von den anderen unterscheiden und sofort erkennbar sind. So kann mit den Tänzern und Musikern – die bewegen sich auch – eine räumliche Polyfonie entstehen.« Gerade die Veränderung der Zeit durch den Tanz hat sie bei der Konzeption besonders fasziniert.

»Die Zeit fließt anders, als wenn eine Sängerin auf der Bühne steht. Man kann einen liegenden Ton haben, der sich leicht bewegt, fünf Minuten lang, wo der Tanz absolut in den Vordergrund kommt.« Wer wann was macht in diesen rund 80 Minuten, das hat Rebecca Saunders in der ihr eigenen Präzision auf Millimeterpapier festgehalten, und zum Instrumentarium gehört auch eine stumme Stoppuhr. »Aber die läuft nicht immer«, sagt sie lachend.

Tatsächlich klingt Saunders’ Musik, so extrem durchdacht sie ist, nie nach Papier, sie hat immer einen Körper. Eine Farbigkeit und eine Plastizität, die sich aus großer Nähe zu den Künstler:innen und aus feinsten Strukturen speisen, in der Wirkung so unmittelbar wie die Energien, die das von Akzenten durchzuckte Filigran im Streichquartett »Fletch« (2012) fast zum Naturereignis machen.

Immer entstehen Räume und Welten, in die man beim Hören geradezu hineinsehen kann. Die Bewegungen darin können sich ausbreiten wie eine Meeresoberfläche (in »Scar« von 2019) oder Druck aufbauen wie in »Skin« (2016), dem ersten Stück, in dem Saunders eine Stimme zum Einsatz brachte, eine Sopranistin, die erst mal gar nicht singt, sondern flüstert, stammelt – als sei so viel zu sagen, dass es nicht zu sagen ist.

Die jüngste Arbeit »Skull« ist die mit dem eindeutigsten Material, das Saunders bis jetzt verwendet hat: kleine Sekunde abwärts, verarbeitet mit der ältesten polyfonen Technik, die es gibt – der Imitation, dem Wiederholen eines Motivs in einer anderen Stimme, in diesem Fall immer leicht verändert. »Ich kann nicht glauben, dass ich’s gemacht habe«, sagt sie und lacht, »es ist befreiend, ein Verbot aufzuheben.«

Hatte sie sich zuvor denn Imitationen im Ernst verboten? »Nein, aber man muss manchmal einfach Sachen ausschließen. Beim Komponieren kann man nicht alles in jedem Stück machen. Man muss Klänge, Ausdrucksmöglichkeiten, Techniken ausschließen, um wirklich an den Kernklang für jedes einzelne Stück heranzukommen. Melodien – so etwas wollte ich lange nicht machen, weil es so viele andere Sachen gab, die ich erforschen wollte. Als ich 2011 anfing, Triller zu komponieren, war das auch eine Befreiung. Triller können ja etwas Oberflächliches sein. Ich hatte mir gesagt, so etwas schreibe ich erst, wenn ich verstehe, wie ein Triller an sich Sinn hat, wie das in meiner Musik verankert werden kann.« Im Violinkonzert »Still« für Carolin Widmann, von Samuel Beckett inspiriert, fand sie dann den Platz.

So gesehen, ist Saunders’ Œuvre eine permanente Expedition ins Ungewisse – jenes Ungewisse, in das sich Traditionen, Instrumente, über Jahrhunderte entwickelte Formen und Techniken verwandeln, wenn man sie nicht einfach übernimmt, daran anknüpft und sie fortschreibt, sondern sie angeht wie einen unerforschten Kontinent, und das mit der Akribie einer Wissenschaftlerin. Man möchte bei ihr immer wissen, was findet sie als nächstes für sich, was wird sie damit machen?

Besonders beim Umgang mit der Stimme zeichnet sich ein spannender Weg ab: Auf »Skin« folgte mit “Yes” 2017 ein weiteres Stück mit Sopran – »das erste Mal, dass ich eine Akteurin zur Welt gebracht habe«, wie Saunders damals sagte. Sie hatte Molly Bloom zum Singen gebracht, den Schlussmonolog der Protagonistin im »Ulysses« von James Joyce, den Klangreichtum der uferlosen Sätze erforscht, in denen Molly schamfrei vom Leben und Lieben spricht bis hin zum finalen »yes I said yes I will Yes«.

Natürlich wurde das keine Arie. Saunders verteilt die Worte, besser gesagt die Hälfte der Wörter, auf eine Sopranistin und 19 Instrumentalist:innen. Es werden Silben in die Bassflöte geflüstert und geschrien, der Akkordeonist spricht, während sein Instrument einatmet, die Sängerin sogar dann, wenn sie keinen Atem mehr hat. Singen darf sie natürlich auch!

In Saunders’ nächstem Stück für eine Sängerin, »Us Dead Talk Love« von 2021 für Altstimme und kleines Ensemble, gewinnt die Solistin schon mehr Raum für sich, sie wird unberechenbarer, persönlicher. »Beim Alt haben Sprech- und Singstimme dieselbe Farbe, Sprechen und Singen können ineinander verwoben werden, anders als beim Sopran … aber guck mal, da ist die Diva – hello!« Rebecca Saunders winkt einer Frau zu, die gerade ins Café gekommen ist – ihre Sopranistin vom Vorabend, Juliet Fraser, ein Wunder an Präzision und Intensität; sie wird in der Elbphilharmonie auch die Vokalpartie in »Yes« übernehmen. »Juliet ist keine Diva, das ist das Schöne. Ich nenne sie Diva, und sie nennt mich Boss.« Saunders lacht sehr fröhlich, so unpassend sind die beiden Etiketten.

Und so sehr freut sie sich auf das, was »Us Dead Talk Love« bei ihr ausgelöst hat. »In Bern kam ich von der Probe an diesem Stück nach Hause und wusste, dass ich jetzt eine Oper schreiben kann. Muss! Am nächsten Tag rief die Deutsche Oper Berlin an – wegen einer Oper! Und ich habe zugesagt. Zwei Tage davor hätte ich einen Opernauftrag abgelehnt.« Ed Atkins, ein britischer Künstler, schreibt nun das Libretto.

»Es geht um Fragen und Antworten. Liebe, Tod, alles, was Oper ausmacht, aber keine Geschichte. Wir arbeiten mit wiederholten Mechanismen, vielleicht ein bisschen wie in Becketts Fernsehspielen. Eine enorme Herausforderung. Ich möchte, dass die Körperlichkeit der Musik einen komplett ausfüllt. Na, mal gucken. Mit Orchester … ich hätte niemals gedacht, dass ich so etwas mache, muss ich sagen. Aber das Leben ist zu kurz, da sollte man nicht zu lange warten.«

Sie erlaubt sich also Melodisches, lässt sich auf Stimmen ein, sogar auf eine Oper – kann es sein, dass auch die ältere Musik wieder interessant für sie wird? »Ich komme gerade zurück zu Barock und Vorbarock und spiele Couperin auf dem Klavier. Den habe ich gerade neu entdeckt, großartig!« Das Klavier war neben der Geige schon früh ihr Instrument, einfach weil ihr Elternhaus voller Klaviere war. Mit »To an Utterance« – im Februar 2023 beim Elbphilharmonie-Festival »Visions« zu hören – hat sie sich dem Instrument im Rahmen eines Klavierkonzerts neu angenähert. Komponiert hat sie es 2020, »im ersten Lockdown – vier Monate nur zu komponieren war so schön! Es war gewissermaßen ein Luxus, dass die Welt aufgehört hatte. Aber der zweite Lockdown war fürchterlich.«

Vieles von dem, was sie macht, speist sich aus Eindrücken vor ihrer Selbstfindung auf dem Kontinent. »Ich weiß noch, als ich ganz jung war, diesen Moment in einer Mahler-Sinfonie, wo ganz hohe Klänge einfach hängen, während unten alles wegbricht. Das habe ich immer mit mir getragen, bestimmte Momente, eine bestimmte Art von Klang. Und die Polyfonie, die in ›Skull‹ ganz im Vordergrund steht – wo die Instrumentalsolisten wirklich miteinander singen –, sie geht zurück auf mein Studium in Edinburgh, wo Polyfonie mein Lieblingsfach war. Alle meine Stücke sind auf eine Art mehrstimmig, ich denke polyfon. Aber so deutlich wie jetzt, das ist schon ganz neu.«

Wie wird ihre Musik in ihrer Heimat rezipiert? »Ich werde weniger wahrgenommen als hier in Deutschland«, meint Saunders, »aber fast alle meine Werke werden in Huddersfield aufgeführt, das Huddersfield Contemporary Music Festival ist einfach großartig. Aber sie kämpfen gegen enorme finanzielle Schwierigkeiten und populistischen Gegenwind. Viele Veranstalter sind verängstigt, alles muss gerechtfertigt werden. Jedes Stück muss einen Bezug zu etwas haben, relevant sein, bestimmte Themen müssen angesprochen werden. Es gibt einen Mangel an Verständnis dafür, dass Kunst autonom sein muss.« Dass sich so etwas durch die ganze Musikgeschichte zieht, sei kein Grund zur Beruhigung, findet Saunders. »Sobald von oben herab gesagt wird, was erlaubt ist und was nicht, befindet man sich in einer extrem schwierigen gesellschaftlichen Situation, und in Großbritannien ist das sehr weit fortgeschritten. Es gibt diese Tendenz neuerdings auch in Deutschland. Es ist sehr gefährlich, wenn eine Kunst, die keine direkte gesellschaftliche Relevanz aufweist, als problematisch gesehen wird. Wir dürfen diesen Diskurs nicht leicht nehmen, man muss aufpassen.«

Ein gutes Zeichen ist es allerdings, dass eine Komponistin wie Rebecca Saunders an großen Häusern wie der Elbphilharmonie und bei einem Festival wie »Acht Brücken« in Köln in den Fokus gestellt wird – und dann auch noch die Säle füllt. »Ich wurde angesprochen von Leuten, die meinten, das ist sonst nicht mein Ding, aber ich will mehr hören. Da kommen ganz normale Menschen, hören neue Musik und haben keine Ahnung, was da abgeht, und sind interessiert!«

Ja, was geht da ab in neuer Musik? Auf gewisse Weise immer auch das, wovor wir oft Angst haben: Man weiß nicht, was als nächstes passiert. Nur braucht man in einem nie zuvor gehörten Stück Musik vor dem Unbekannten keine Angst zu haben. »Das ist das Großartige an der neuen Musik«, sagt Rebecca Saunders. »Wenn man ein Stück zum ersten Mal hört, ist das ein Angebot, sich zu öffnen und tatsächlich etwas zuzulassen. Man begegnet etwas Unbekanntem, das ist aufregend und wunderschön. Und das erlebt man nicht für sich allein mit dem Kopfhörer. Wir machen das gemeinsam.«

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das Elbphilharmonie Magazin 3/23, August 2023, mit der Überschrift “Was wird sie als nächstes finden?” und ist auch in der Mediathek der Elbphilharmonie nachzulesen. Fotos: Saunders in ihrem Berliner Studio (Astrid Ackermann), Beginn der handschriftlichen Timeline für die Collage “Hauch – Musik für Tanz”, deren Choreographierung beim Saunders-Schwerpunkt in der Elbphilharmonie zu erleben sein wird.