Weil die Mörder Märsche brauchten, überlebte er Auschwitz, danach geriet er in Vergessenheit. Nun – endlich – ist Simon Laks als einer der bedeutendsten Liedkomponisten des 20. Jahrhunderts neu zu entdecken.

Um 6.15 Uhr fährt der Zug in Pithiviers ab, 50 Kilometer südlich von Paris, wo Simon Laks viele Jahre gelebt hatte. Französische Polizisten haben ihn im Mai 1941 festgenommen, den Geiger, Pianisten, Komponisten, dessen Vergehen darin besteht, “Abkömmling jüdischer Rasse” zu sein, so wie die 927 Männer, Frauen und Kinder, die mit ihm in die Viehwaggons gedrängt worden sind. Wohin man sie fährt an diesem 17. Juli 1942, wissen sie nicht. 90 Menschen in einem Waggon, es gibt kein Wasser und keine frische Luft, dafür den Gestank von Fäkalien aus einer Ecke.

Sie sind vielleicht 24 Stunden gefahren, als es Simon Laks gelingt, sich an das einzige, vergitterte Fenster zu drängen. Der Zug hält gerade an einem Bahnhof. Eisenach. Das ist für einen Musiker nicht einfach ein Ortsname. Es ist die Stadt, in der zweieinhalb Jahrhunderte zuvor Johann Sebastian Bach zur Welt kam – in einem anderen Deutschland als dem, dessen Truppen nun halb Frankreich besetzt haben, wo die Deutschen in Kollaboration mit der französischen Regierung in Vichy jüdische Bürger internieren mit dem Ziel, sie zu ermorden.

Laks ist einer der wenigen, die aus Auschwitz zurückkommen. Er überlebt, weil dort, mitten in der Mordmaschine, das Handwerk gebraucht wird, das er beherrscht: Musik zu schreiben. Wenn auch nicht die, derentwegen er in Paris ein respektierter Komponist war, einer, dessen Cellosonate von jenem Maurice Maréchal uraufgeführt wurde, für den schon Maurice Ravel seine Cellosonate geschrieben hatte. Einer, dessen Blues symphonique Größen wie Ravel und Honegger beeindruckte. Einer, dessen Lieder zu den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts zählen – was wir allerdings erst seit Kurzem hören können.

120 Jahre nach Simon Laks’ Geburt in Warschau am 1. November 1901 sollte man beherzigen, was sein Sohn André mit einem Zitat der Schriftstellerin Ruth Klüger zu bedenken gibt: “Auch von mir melden die Leute, die etwas Wichtiges über mich aussagen wollen, ich sei in Auschwitz gewesen. Aber so einfach ist es nicht, denn was immer ihr denken mögt, ich komm nicht von Auschwitz her, ich stamm aus Wien.” Laks stammt aus Warschau. Und gerade weil das, was er in seinem Buch Musik in Auschwitz auf 116 Seiten berichtet, ein schwindelerregendes Dokument des Grauens ist, muss man fragen, wie das Leben aussah, aus dem Laks herausgerissen wurde. Und wie seine Musik klingt, davor und danach.

Nirgends kann man das besser hören als auf dem Doppelalbum, mit dem in diesem Jahr ein Schatz gehoben wurde: alle 43 Werke für Stimme und Klavier von 1934 bis 1974, der Kern seines Œuvres, das auch weitere Genres von Kammermusik bis Oper umfasst und bei Boosey & Hawkes vorliegt. Erschlossen hat es der Musikwissenschaftler Frank Harders-Wuthenow, wichtigster Promoter des lange Vergessenen, der auch Laks’ Auschwitz-Erinnerungen ins Verlagsprogramm holte. Zusammen mit Deutschlandfunk Kultur nahm das Label eda die Lieder auf – die meisten zum ersten Mal. Die Sopranistin Ania Vegry ist dafür eine Idealbesetzung: In Deutschland aufgewachsen und ausgebildet, spricht und singt sie perfekt die Sprache ihrer polnischen Eltern. Für diese Sprache hat Simon Laks die meisten seiner Lieder komponiert.

Szymon – so schreibt sich sein Name auf Polnisch – ist das zweite von fünf Kindern assimilierter jüdischer Eltern, der Vater ist Versicherungskaufmann, die Mutter kümmert sich um die musikalische Ausbildung. Mit vier Jahren beginnt der Junge Geige zu lernen, bald auch Klavier.

Auf den in Polen tief verwurzelten Antisemitismus stößt Laks, als er an der Warschauer Musikakademie Komposition und Dirigieren studieren will: Die Studienplätze sind kontingentiert, Juden müssen zusätzliche Prüfungen bestehen. Laks schafft das. Und schafft 1926 den Sprung ans Conservatoire in Paris, wo seine Brüder bereits leben. Polnische Komponisten wie Karol Szymanowski hatten sich schon vor dem Ersten Weltkrieg an der französischen Moderne orientiert, weg von deutschen Räuschen und Überwältigungskünsten. “Wenn man sieht”, sagt der Laks-Experte Frank Harders, “wie radikal sich die polnische Moderne dem französischen Néoclassicisme zuwendet und sich von der Zweiten Wiener Schule um Schönberg absetzt, gab es für die Polen keine Alternative zu Paris.”

“Ist hier jemand, der Polnisch spricht und Bridge spielen kann?”

Aus Polen kommen so viele Musiker an die Seine, dass sie mit der “Association des jeunes musiciens polonais” eine der größten Künstlergenossenschaften bilden, die es je gab, 150 Komponisten, Interpreten, Dirigenten, Musikwissenschaftler, Journalisten, eng vernetzt mit der französischen Szene. Mittendrin Laks, der seinen Vornamen zu Simon gallisiert, vorzüglich Französisch spricht (neben fünf weiteren Sprachen) und ebenso gekonnt französische Lyrik vertont – etwa Mon Général von Jacques Audiberti, eine verzweifelt grinsende Abrechnung mit den Schlachtenlenkern des Ersten Weltkriegs.

Agitatorisch wirkt dieser Komponist nie. Er ist ein Mann der Nuancen. Die “silbrigen Tauben” des polnischen Dichters Julian Tuwim lässt Laks 1938 durch eine lichte Fusion von Debussy und Gershwin fliegen, mit jener Pariser Leichtigkeit, die auch Jazz und Chanson umfasst, über Kategorien wie “ernst” und “unterhaltsam” hinweg, zwischen denen die deutschsprachigen Komponisten seit Beethoven so angestrengt unterscheiden. Das Presto seiner Cellosonate von 1932 würde genau so in Dave Brubecks Album Time Out von 1959 passen.

Leben kann Laks vom Komponieren nicht. Er geigt in Cafés, in Kinos, auf einem Kreuzfahrtschiff, er unterrichtet. Und er bleibt auch dann in Paris, als zum zweiten Mal seit 1870 deutsche Soldaten durch den Arc de Triomphe marschieren. Als gesetzestreuer Ausländer kommt Simon Laks wie 3.700 andere Pariser der “Einladung” nach, sich am 14. Mai 1941 “zwecks Feststellung der Umstände” bei einer polizeilichen Sammelstelle einzufinden. Er wird sofort verhaftet.

Am 19. Juli 1942 um 19.30 Uhr erreicht der Zug die Rampe von Auschwitz, der “Convoi 6″ genannte sechste von 85 Deportationszügen aus Frankreich, der als erster auch Frauen und Kinder zur “Endlösung” bringt, darunter die 39-jährige Romanautorin Irène Némirowski, die nur noch vier Wochen leben wird. Von diesem Sonntag an trägt Simon Laks die Nummer 49543 als Tätowierung auf dem linken Unterarm. “Was ist das für eine Welt?”, fragt er sich. “Was sind das für Kreaturen, diese wie Zebras gestreiften Wesen mit den rasierten Schädeln; die einen athletisch und fett, die andern gebrechlich, bis zum Skelett abgemagert [...]?” Bald weiß er es.

Er lernt die Hierarchie des Lagers kennen, die SS-Leute, darunter die Häftlinge, die als Kapos und “Blockführer” gar nicht genug prügeln können, um selbst besser davonzukommen. “Arische” Auftragsmörder bilden die Spitze, ganz unten rangieren “Juden, Zigeuner und anderer Abschaum der zweibeinigen Gesellschaft”, stellt Laks sarkastisch fest. In seiner Baracke teilen sich je fünf eine Koje. “Hunde würden dort hineinpassen, doch dieser Ort ist nicht für Hunde bestimmt. Er ist für Geschöpfe bestimmt, die zwar wie Menschen aussehen, aber keine sind. Es ist der Raum für die Juden.” In diesen Raum tritt eines Tages der Barackenchef: “Ist hier jemand, der Polnisch spricht und Bridge spielen kann?” Nur Laks meldet sich. Damit beginnt seine Rettung.

Als sich beim Bridge herausstellt, dass er auch Geige spielt, wird er zur Kapelle geschickt. In Block 15 blickt er staunend auf eine Sammlung bestens gepflegter Instrumente. Er muss vorspielen. Nach den ersten Takten aus Mendelssohns im Nazi-Reich verbotenem Violinkonzert ist er akzeptiert, und nur im Zeitraffer lässt sich hier sagen, wie Laks inmitten des hunderttausendfachen Mordens in eine groteske Schutzzone gerät, entstanden durch den Ehrgeiz konkurrierender Lagerkommandanten, einander mit ihren Kapellen zu übertreffen wie die Duodezfürsten des 18. Jahrhunderts.

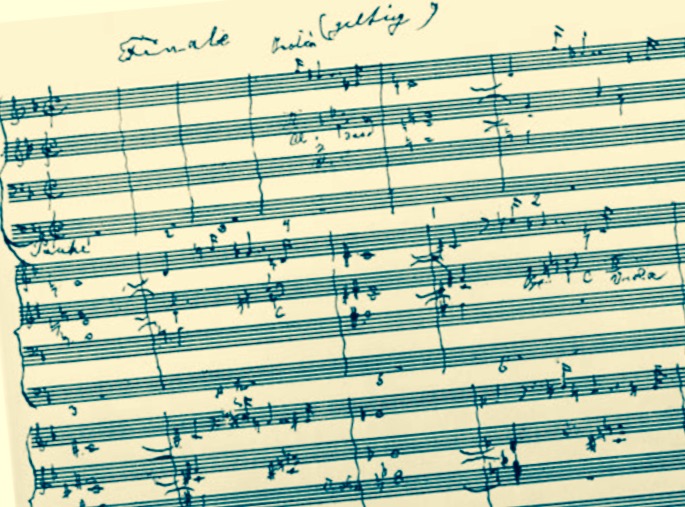

Ludwig Żuk, ein polnischer Häftling, der das Privileg hat, in Auschwitz Notenschreiber zu sein, macht Laks zu seinem Kollegen, und als der Kommandant des Nachbarlagers Birkenau selbst eine Kapelle haben will, werden beide nebst musizierenden Häftlingen dorthin beordert. Laks kommt beim Herausschreiben der Stimmen auch mit Lücken klar, wenn wieder ein Musiker die Zwangsarbeit nicht überlebt, von der die Notenschreiber befreit sind. Und er skizziert im Handumdrehen ganze Arrangements zu beliebten Melodien. “Die Leute, die das Pariser Konservatorium durchlaufen haben”, sagt Frank Harders, “sind in puncto Technik nicht zu schlagen, die können einfach alles.”

“Um diejenigen zu unterhalten, die die anderen vergasen”

Lagerkommandant Joachim Schwarzhuber lässt sich seine schönsten Wünsche erfüllen, das Orchester wächst, 16, 30, dann 40 Musiker. Heimat, deine Sterne müssen sie spielen, Hauptthema des Propagandafilms Quax, der Bruchpilot, oder einen Melodienstrauß deutscher Operetten, mal zum Ausrücken der Zwangsarbeiter, mal in dreistündigen Konzerten. Auch das “Sortieren und Verbrennen der Vergasten”, schreibt Laks, “geht zu den aufmunternden Klängen unserer Märsche vor sich”. Ein Häftling, Mediziner aus Toulouse, exzellenter Flötist, habe seine Solodarbietung mit glücklichem Lächeln in dem Moment beendet, als hinter ihm eine Reihe von Lkw aus dem benachbarten Frauenlager zum Krematorium fuhr: “Auf einem von ihnen befand sich seine Tochter.” Dem musiksinnigen Kommandanten muss Laks eine Fanfare zum Geburtstag komponieren, die erklingen soll, wenn Schwarzhuber mit Frau und Töchtern im Lager dem Dienstwagen entsteigt. Was auch geschieht, während gleich daneben Frauen, Männer und Kinder den Gaskammern entgegengehen. “Der Kommandant flüstert seiner Frau etwas ins Ohr [...]. Aber er erzählt ihr bestimmt nicht alles …”

Mitunter kann Laks beim Erinnern das Erlebte nur im vermeintlich leichten Ton ertragen, doch gerade dadurch gerät es tief in die Leser und lässt sie nicht vergessen, woher neue Notenpulte kommen, als die alten durch viele Einsätze im Freien angefault sind. Sie kommen aus dem “tschechischen Lager”, dessen 4.000 Häftlinge in der Nacht zuvor ermordet wurden. Beliebte Melodien wie das Lied von der Berliner Luft gehören zum Zerrbild einer “heilen Welt” inmitten des Grauens, mit Banketten für Oberkapos, einem Uhrmacher, Englischunterricht, einem Bordell und einer ausgedehnten Beschaffungswirtschaft, deren Währung die Zigarette ist. Ein Blockführer will immer Deutsche Eichen hören, ein SS-Unterscharführer liebt jüdische Lieder und fliegt auf – zur Strafe wird er an die Front geschickt.

In dieser Zwischenwelt kann “49543″ dank seiner Fähigkeiten überleben. Man begreift, warum Simon Laks, der nach der Evakuierung des Lagers nach Dachau gebracht wird und dort am 3. Mai 1945 seinem ersten GI gegenübersteht (“Hitler is dead. How are you? OK?”), warum dieser Mann im endlich wieder erreichten Paris Schuldgefühle hat, wenn er gefragt wird: “Sie haben überlebt. Wie haben Sie das bloß gemacht?” Ihm ist klar, dass er sich in Birkenau unentbehrlich gemacht hat, “um diejenigen zu unterhalten, die die anderen vergasen”. Er habe “niemals einen Häftling getroffen, dem unsere Musik Mut machte, ihn zum Überleben ermutigte”.

Noch im Jahr des Kriegsendes beginnt Laks wieder zu komponieren. In seinem Dritten Streichquartett verwendet er Themen der polnischen Folklore, an die Eleganz der Vorkriegszeit anknüpfend – wie unbefleckt von dem Dienst, in den er seine Kunst danach stellen musste. 1947 geht er näher heran an die vernichtete Welt und schreibt für Stimme und Klavier Acht jüdische Volkslieder zu jiddischen Texten – unsentimental, knapp, komprimiert.

Es wird bis 1961 dauern, bis Simon Laks seine Elegie auf die jüdischen Schtetl komponiert – zu einem Gedicht von Antoni Słonimski. 1962 folgt Begräbnis, das die Sängerin Hanna Szymulska nicht über die Lippen bringt, die zu dieser Zeit in Polen sonst alles singt, was Laks für sie schreibt. “Der Sarg war der Ofen des Krematoriums”, so beginnt das Gedicht von Mieczysław Jastrun, der uns auf “ein Grab aus Luft” blicken lässt, ganz wie Paul Celan in seiner Todesfuge. Laks, dessen Mutter, Schwester, Neffe die Schoah nicht überlebt haben, lässt das Klavier so etwas wie einen Legendenton anschlagen, wandernde dunkle Akkorde. Dem unsagbaren Schrecken setzt dieser Überlebende die Kontinuität seines Musikdenkens gegenüber.

An die Grenze ist er zuvor mit Erratum gegangen, einem autobiografisch umgedeuteten Gedicht von Julian Tuwim. Der bittet – wen auch immer, Gott? –, einen Fehler in seinem Leben zu korrigieren, im 40. Jahr: Da müsse es nicht “Verzweiflung” heißen, sondern “Liebe”. Das 40. Lebensjahr ist bei Laks ebenjenes, in dem er verhaftet wurde. Wie der 60-Jährige das komponiert, mit Tonalität nur noch als kurzem Traum vom Himmel und mit brennender Insistenz, zeigt, wie er sich hätte weiterentwickeln können, hätte er mehr Erfolg und Aufträge gehabt.

Doch schon mit dem Genre “Lied” ist er ein Gestriger aus der Sicht einer neuen Avantgarde nach 1945. Im Serialismus wird den Tonhöhen, Rhythmen, Lautstärken, Farben jeder überkommene Zusammenhang und Affekt ausgetrieben. Spannende Musik entsteht dabei – aber auch immense Arroganz gegenüber anderen Positionen. Und Macht. Die Rundfunksender als Auftraggeber sind fasziniert von den Serialisten um Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen, und Simon Laks ist nicht der Einzige, der in deren Schatten gerät. »Fast diktatorischen Einfluss« erlebt der Komponist Berthold Goldschmidt, der 1935 vor den Nazis nach England floh. Selbst Stars wie Francis Poulenc und Paul Hindemith, in den Fünfzigerjahren noch viel gespielt, verschwinden aus den Programmen. Geld verdient Laks, der in Paris eine Polin geheiratet hat und Vater eines Sohns geworden ist, allenfalls beim Kino. Zu 80 Filmen schreibt er die Musik.

“Nicht mehr der Moment, Musik zu schreiben, sondern Angst zu haben”

“Mein Vater sah in den Tendenzen, die das Musikleben beherrschten, einen Snobismus, der keine Zukunft haben würde”, erzählt Laks’ Sohn André, 71, der bis 2011 Professor für Altphilologie an der Sorbonne war. “Mitte der Sechziger hat er als Geiger mit mir am Klavier eine völlig unsinnige Improvisation aufgenommen und ans Festival Warschauer Herbst geschickt. Als Antwort kam, man schätze das Werk. Wir haben sehr gelacht.”

Der neue Zeitgeist war jedoch nur einer der Gründe, warum sich Laks 1967, im Jahr des Sechstagekrieges, vom Komponieren abwandte: “Es war nicht mehr der Moment, Musik zu schreiben, sondern Angst zu haben”, sagt André Laks. Zur Bedrohung Israels kam 1968 eine antisemitische Kampagne der polnischen Regierung, die Angehörige von Laks unmittelbar traf. Tausende Juden verloren ihre Arbeitsplätze und wurden ins Exil gezwungen.

1974, neun Jahre vor seinem Tod, wird Simon Laks auf ganz andere Weise von der Vergangenheit eingeholt. Sein tot geglaubter Retter und Mithäftling in Auschwitz, Ludwig Żuk, der ihn zum Notenschreiber gemacht und den er zuletzt 1943 gesehen hat – er lebt. Er ist Gymnasiallehrer in Chrzanów. Und schickt Gedichte, für die Laks sein Schweigen als Komponist bricht. Es entstehen melancholische Liebeslieder über ausgebliebenes Glück, vollkommen tonal, einfach. Einfach? Es ist eine unbeschreibliche Mischung aus Traurigkeit, Sehnsucht, Resignation, einem Gespräch im Bistro, Bescheidenheit und Weltkenntnis.

Einmal hat Laks in Birkenau doch etwas geschrieben, was die Mörder nicht bestellt hatten, kurz vor der Evakuierung, nur für sich und drei Mitspieler. Aus dem Gedächtnis rekonstruierte er ein eigenes Streichquartett aus der Pariser Vorkriegszeit. Während sie es spielten, erschien ein SS-Mann. Die Musiker sprangen auf und standen stramm. “Weitermachen.” Der Mann hörte zu. “Wer hat das komponiert?” Laks nannte in seiner Not den Namen eines wenig bekannten Zeitgenossen von Mozart in Wien, Carl Ditters von Dittersdorf. “Ein ausgezeichnetes Quartett. Man erkennt sofort, dass es deutsche Musik ist.”

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er erschien in der ZEIT vom 4. November 2021, S.25, Ressort Geschichte, sowie auf ZEIT online. Für diese Website wurden die Sätze zu Irène Némirowski und Berthold Goldschmidt ergänzt. Das Foto aus dem Archiv von André Laks zeigt Simon Laks als jungen Mann im Paris der 1920er Jahre. Laks’ “Complete Works for Voice and Piano” sind kürzlich bei eda records auf CD erschienen. Seine Erinnerungen “Musik in Auschwitz” erschien als Neuausgabe mit begleitenden Texten, Diskographie und CD bei Boosey & Hawkes.