Im „Don Pasquale“ steckt viel Realität und Doppelsinn – so viel, dass selbst das tragische und groteske Ende des Komponisten Gaëtano Donizetti schon anzuklingen scheint

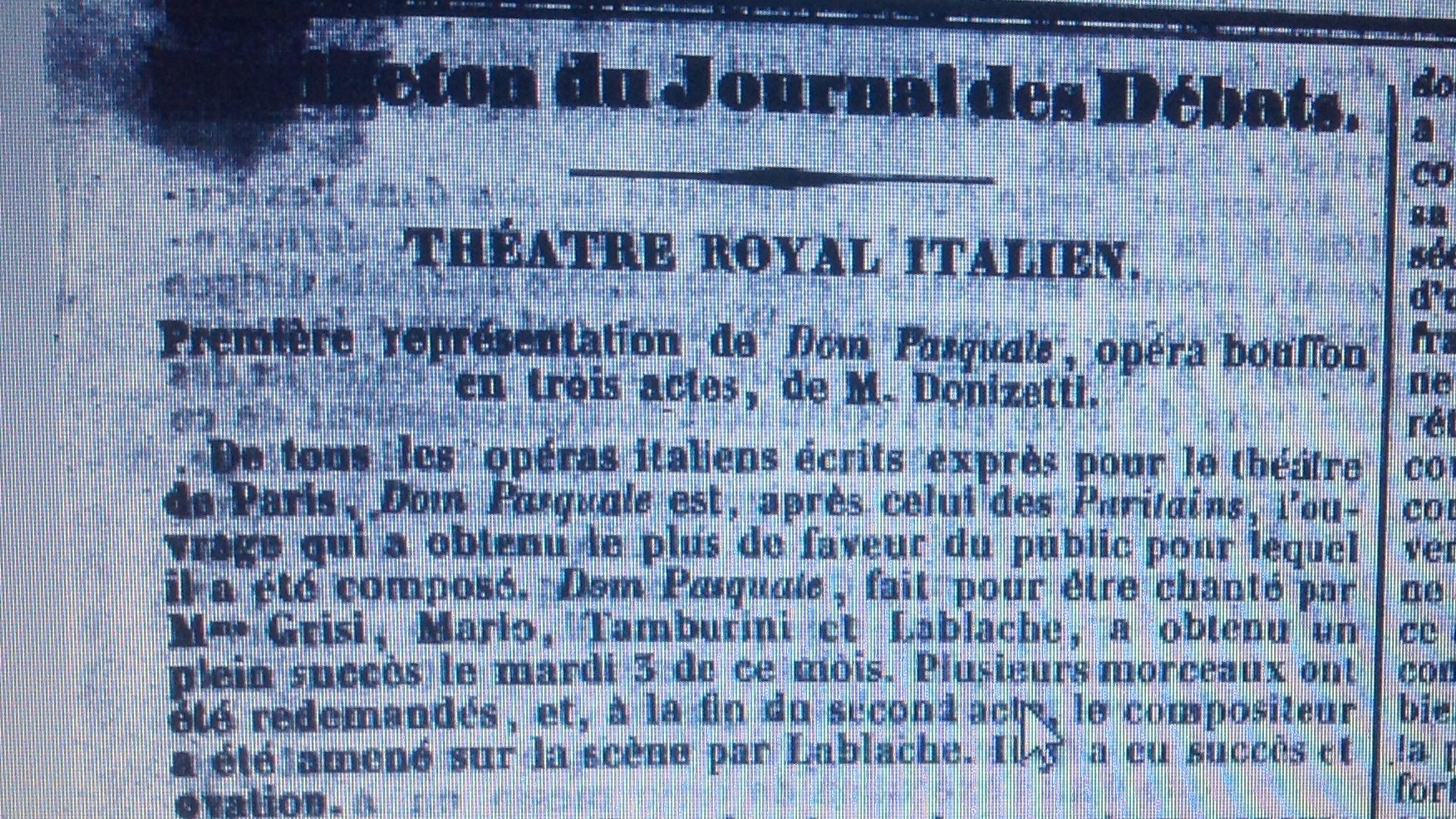

Sie holen ihn an einem Sonntag. Es ist der 1. Februar 1846, als in der Rue Grammont, im 2. Pariser Arrondissement, eine Kutsche hält. Zwei junge Männer bringen Gepäck aus dem Haus, es sind der Diener und der Neffe des Mannes, der dann, auf seinen Neffen gestützt, unsicheren Schrittes, auf die Straße tritt und einsteigt. Ein 48-jähriger, für eine längere Reise gekleidet. Gaëtano Donizetti wird in Wien erwartet. Seit drei Jahren ist er dort Hofkapellmeister, mit 4000 Gulden (etwa 140000 Euro) Gehalt für sechs Monate Anwesenheit. Seine Basis ist Paris – er wohnt in nächster Nähe aller drei Häuser, an denen hier seine Opern triumphieren. Ganz besonders Don Pasquale, uraufgeführt am 3. Januar 1843 in der Salle Ventadour. Gut möglich, dass die Kutsche an diesem Theater vorbeifährt, statt auf den Boulevard des Italiens einzubiegen.

Denn der Kutscher wählt eine sonderbare Route. Er fährt keineswegs in Richtung Wien, wie der 27jährige Andrea Donizetti seinem berühmten Onkel weisgemacht hat. Das Ziel ist nur acht Kilometer nach Südosten entfernt – die Maison Esquirol in Ivry vor den Mauern von Paris, eine Privatpsychiatrie für Wohlhabende. Drei Stunden lang dauert das Zickzack dorthin – vermutlich bei geschlossenen Vorhängen. Dann wird dem Komponisten erklärt, es habe eine Panne gegeben, die Reparatur werde eine Weile dauern, glücklicherweise sei aber ein gutes Gasthaus in der Nähe. Donizetti lässt sich in eine komfortable Suite mit Gartenblick führen. Er ist durchaus klaren Geistes, wird nach einer Weile misstrauisch und will hinaus. Man verwehrt es ihm und tischt weitere Lügen auf, eine haarsträubender und fadenscheiniger als die andere.

„Der arme Teufel weiss nicht, was ihn erwartet: er bebt vergebens, er zürnt vergebens,er sitzt im Käfig und kann nicht entkommen.“ Diese Zeilen hat Gaëtano Donizetti drei Jahre zuvor selbst vertont. Malatesta singt sie, der falsche Freund des Don Pasquale, den er in einer Intrige sondergleichen an den Rand des Ruins und des Wahnsinns treibt, einen Mann übrigens, der sich selbst recht realistisch sieht: „Ich bin, schon klar, ziemlich bejahrt, aber noch immer gut in Fahrt“, hat Pasquale erklärt. Sein Schöpfer, der auch nach fünf Tagen in Ivry festsitzt, schreibt am 6. Februar 1846: „Meine Gesundheit ist schwach, aber dumm bin ich nicht.“ Er verfasst Briefe an Freunde und Freundinnen und weiß sehr gut, wo er sich befindet. „Madame, kommen Sie nach Ivry… in einer Stunde! Ich bin eingesperrt worden.“ Die Briefe werden nicht zugestellt.

Schwache Gesundheit ist freilich ein Euphemismus für den Zustand des Erkrankten. Im vergangenen August haben ihm vor seinem Haus die Beine den Dienst versagt, er verlor das Bewusstsein. Schon länger sind seiner Umgebung nicht nur Unregelmäßigkeiten des Ganges aufgefallen, auch Gedächtnisausfälle und Wutanfälle, wie man sie von diesem so selbstbewussten wie souveränen Mann sonst nicht kannte. Als sein Neffe Andrea zu Weihnachten eintraf, fand er den Onkel abgemagert, den Blick erloschen, die Äußerungen konfus, die Launen extrem. Donizetti hatte Mühe, den Kopf gerade zu halten. Dieselben Ärzte, die ihm im August nur rieten, das Pariser Klima zu verlassen, Aufregung und Arbeit zu vermeiden, konstatierten Ende Januar 1846, er sei nicht länger „fähig, die Konsequenzen seiner Entscheidungen und Handlungen einzuschätzen“. Dass er an den Folgen einer Syphilis litt, wurde, wie üblich, umschrieben.

Kopfschmerzen plagten Donizetti schon seit Jahren. „Wenn du das im Kopf aushältst, mit diesem Hammer, ist es ein Wunder“, singt Pasquale. Er meint seine Fassungslosigkeit über die Demütigung, die ihm bereitet wird, doch was ein martello im Kopf ist, wusste der Komponist wortwörtlich. Zum Triumph der französischen Fassung seiner Lucia di Lammermoor im August 1839 konnte er nicht kommen, mit Schädelweh im Bett liegend und sich nur erhebend, weil ihm das ganze Ensemble unter seinen Fenstern ein Ständchen brachte. Das Publikum liebte seine Stücke so, dass Hector Berlioz, der sie nicht liebte, grimmig von einer „Invasion“ sprach. Innerhalb von zwei Monaten wurden in Paris 1840 La fille du régiment und Les Martyrs uraufgeführt, bis 1842 folgen fünf weitere Opern für Paris, Rom, Mailand, Wien, zwischendurch zum Zeitvertreib ein Einakter für die Schublade, in einer Woche komponiert. Donizetti arbeitete ständig an der Grenze zum burn-out. Und immer wieder: Kopfweh.

„Höchst unwahrscheinlich“, schreibt sein Biograph William Ashbrook, „dass er nie einen Verdacht zur wahren Natur seines Zustands und möglicher Konsequenzen hatte, denn Menschen, die an fortgeschrittener Syphilis litten, waren in diesen Tagen nicht selten. Donizettis exzessive Arbeit in den letzten Monaten des Jahres 1842 und im ganzen Jahr 1843 legt nahe, dass er so viel komponieren wollte wie möglich, solange er dazu noch fähig war.“ In elf Tagen ist im Herbst 1842 Don Pasquale skizziert, aber alles in allem dauert die Arbeit drei Monate, und sie geht mit Sorgfalt vonstatten. Der Komponist zieht eine Summe seiner Erfahrungen und greift dabei auch massiv ins Libretto ein. Donizetti, Mitte 40, blickt zurück – doch er verwandelt ein historisch gewordenes Genre, die Opera buffa, in etwas Neues, ein Dramma buffo, so neu, dass er auf zeitgenössischen Kostümen besteht und die Gestalten ambivalent macht. Selbst dem Strippenzieher Malatesta („schlimmer Kopf“) tut der Erfolg seiner Intrige leid: „Er scheint nicht mehr derselbe. Es tut mir im Herzen weh.“

Ähnlich geht es den Freunden, Kollegen, Angehörigen, die Donizetti in Ivry besuchen. Der altvertraute Tenor Gilbert Duprez inspiriert mit einer Arie aus Lucia den Komponisten dazu, ans Klavier zu tappen – immerhin gibt es eines! -, doch gehorchen die Finger nicht mehr. Die Italiener möchten ihn in seinen Geburtsort Bergamo heimbringen, die Ärzte widersetzen sich. Andrea mobilisiert den österreichischen Botschafter in Paris – immerhin ist Donizetti als Hofkapellmeister Ferdinands I. dessen Untertan und dazu noch Mitglied des kaiserlichen Haushalts. Da tritt überraschend der Pariser Polizeipräfekt Gabriel Delessert aus der Kulisse und untersagt jegliche Reisepläne. Mit welchem Recht und welchem Motiv, bleibt so unklar, dass sich konspirative Züge abzeichnen. Steckt Donizettis Pariser Bankier August de Coussy dahinter, der die Kontrolle über die sprudelnden Tantienen behalten möchte? Dessen Frau Zélie hat Donizetti seinen Don Pasquale gewidmet – und ihre Mischung aus „Katzbuckeln und Tyrannisieren“ (Ashbrook) vielleicht auch in Norina verewigt. “Peggiore consorzio di questo non v’ha”, klagt Pasquale, als er das Ausmaß der Intrige erkennt, “einen schlimmeren Verbund als diesen gibt es nicht“.

Nachdem Neffe Andrea im September 1846 frustriert abgereist ist, ergreift der österreichische Baron Eduard von Lannoy die Initiative, mit Musikwelt und Diplomatie gleichermaßen vertraut. Er nötigt den Neffen zur Rückkehr, mobilisiert die Presse und erzwingt Donizettis „Freilassung“ . Nach fast siebzehn Monaten kann Donizetti von Ivry in eine neue Pariser Wohnung ziehen, verliert seine Apathie und genießt tägliche Ausfahrten, die alsbald vom Polizeipräfekten unterbunden werden: Delessert postiert Gendarmen vor dem Haus, damit der Kranke nicht doch noch nach Italien transportiert wird. Diese Besessenheit erinnert an den Polizeispitzel Javert aus Victor Hugos Misérables, die freilich noch nicht geschrieben sind,während Honoré de Balzcac längst geschildert hat, zu welcher Skrupellosigkeit in Paris die Geldgier führt.

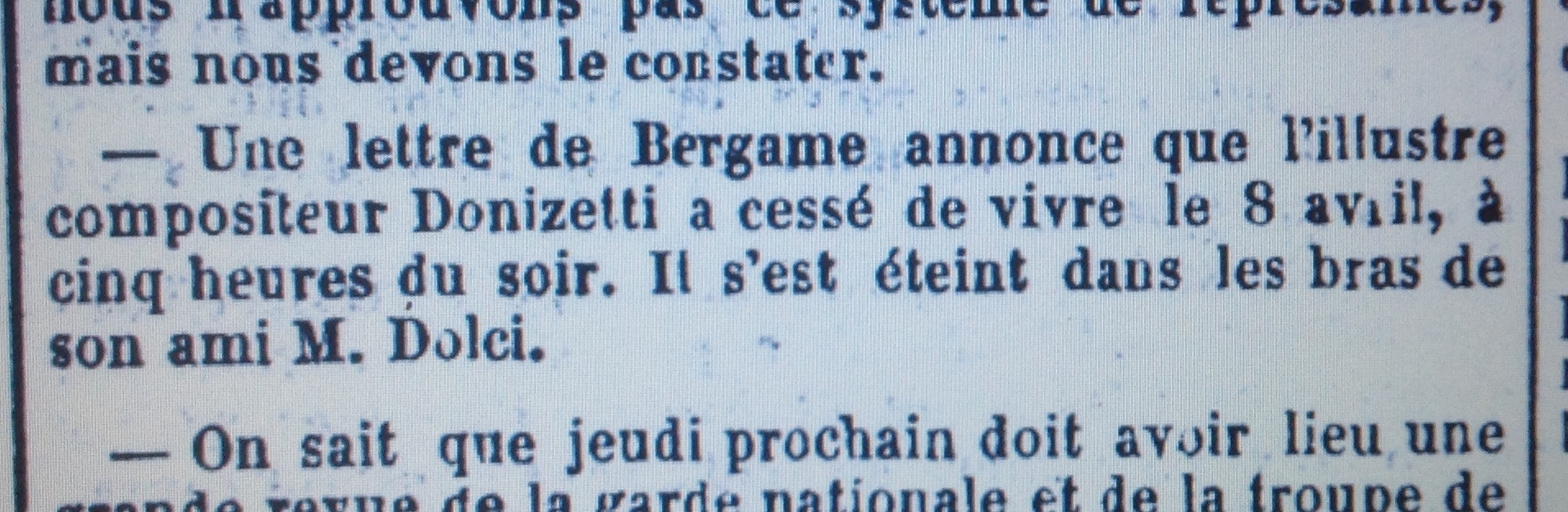

Auch mit Le Père Goriot von Balzac im Sinn kann man Don Pasquale lesen, diese Demontage eines altmodischen Seniors in soliden Verhältnissen. Freilich endet sie im Libretto versöhnlich mit „Ich will alles vergessen“, während Goriot verarmt und einsam stirbt. Und Donizetti? Sein letztes Kapitel gleicht dem eines Romans zwischen Balzac und Hugo: Erst als internationale diplomatische Verwerfungen drohen, geht der Polizeichef in die Knie, und nach einer Reise von siebzehn Tagen erreicht der todkranke Komponist im September 1847 seine Heimat Bergamo. Fast wirkt es als Prophetie, wie er zwei Jahre zuvor einen Brief endigte, der im Duktus einem Rezitativ ähnelt: „Pazienza! La tomba! È finita.“ „Geduld! Das Grab! Es ist vollendet.“ Konkret bezieht sich das wohl auf das Mausoleum, das Donizetti in Neapel für die Liebe seines Lebens bauen ließ, Virginia, 1837 gestorben. Doch mit Blick auf Don Pasquale und seinen Komponisten kann man nicht anders, als mehr zwischen den Worten zu lesen.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das Programmheft der Züricher Produktion des Don Pasquale, Dirigent: Enrique Mazzola, Regisseur: Christof Loy, Premiere am 8. Dezember 2019. Illustrationen: Beginn der zehn Spalten langen Rezension der Uraufführung, geschrieben von Étienne-Jean Delécluze, erschienen im Journal des Débats vom 6. Januar 1843, der Eingang zur – heute nicht mehr existenten – Maison Esquirol in Ivry-sur-Seine, die Meldung vom Tod Donizettis, erschienen im Journal des Débats vom 18. April 1848.