Hörer haben viel mehr Einfluss, als sie denken. Sechs Uraufführungen aus vier Jahrhunderten zeigen, wie Musik, Publikum und Zeitläufte zusammenwirken

Es war ein Glück, dass die geplante Uraufführung der Symphonie fantastique in Paris unter chaotischen Umständen scheiterte: Nach tumultartiger Probe auf beengtem Podium wird sie im Mai 1830 zunächst auf unbestimmte Zeit vertagt. Als sie am 5. Dezember desselben Jahres in der Grande Salle des Konservatoriums stattfindet, sind nicht nur die technischen Bedingungen um Klassen besser. Im 1000-Plätze-Saal, einer Stradivari der Konzertsäle, sitzt auch ein Publikum, das gerade eine Revolution hinter sich hat – jene drei Julitage des Jahres 1830, mit denen die repressive Monarchie nach sechzehn Jahren endete. Es herrscht Aufbruchstimmung. Dazu passt das Bekenntniswerk des 26-jährigen Hector Berlioz bestens.

Er thematisiert in seiner Musik sogar jene Guillotine, die nach der Revolution aus der Stadtmitte verbannt worden ist. Der Saal tobt nach dem „Gang zum Schafott“ und erzwingt die Wiederholung. Zwischen prominenten Komponisten wie Giacomo Meyerbeer, François-Joseph Fétis und Gaspare Spontini sieht man auch den 19-jährigen Pianisten Franz Liszt, der während der Aufführung immer wieder begeistert aufschreit und sich später massiv für das Werk einsetzen wird. Die Uraufführung der Symphonie Fantastique ist ein Musterbeispiel für die enorme Rolle, die ein Publikum für das Schicksal eines Werkes, eines Musikers, für die Musikgeschichte spielen kann.

Das Publikum! In unserer Zeit wird es gern statistisch betrachtet. Wie ist die Auslastung, aus welchen Schichten und Generationen kommen die Zuhörer, womit kann man sie gewinnen? Das Publikum wird vermessen und nach Zielgruppen gerastert, es erscheint als ein seltsam anonymes Gegenüber. Dass aber die Zuhörer in jeder Aufführung auch Mitwirkende sind, die als Individuen und als Kollektiv auf nicht messbare Weise Einfluss nehmen, wissen die Musiker gut, die sich getragen fühlen oder gegen eine Wand anspielen. Besonders an Uraufführungen lässt sich erkennen, wie viel die Musik mit gesellschaftlichen Umständen und Zeitstimmungen zu tun hat, und wie sehr die Zuhörer, nolens volens, mitverantwortlich sind für die Wirkung einer Musik.

„Das Publikum hat es zu einem Erfolg gemacht“, sagte György Ligeti über sein Orchesterwerk Atmosphères von 1961, das in Donauschingen freilich eine völlig anders zusammengesetzte Hörerschaft hatte als die Symphonie Fantastique in Paris 131 Jahre zuvor. Der Donaueschinger Fachwelt, der intellektuellen Elite von Paris wiederum steht das bunte Wiener Auditorium der Zauberflöte 1791 gegenüber – und das extrem polarisierte Publikum, das anno 1908 dem Zweiten Streichquartett von Arnold Schönberg zum succès de scandale verhalf. Es ist eine Binsenweisheit, dass es das Publikum nicht gibt, aber es ist aufschlussreich, die Rezipientendiagnose auf ein paar Jahrhunderte zu auszudehnen.

Sozial rücksichtslos, kulturell verfeinert: Geburtshelfer der Oper

Wie musste etwa eine Hörerschaft beschaffen sein, die vor mehr als vierhundert Jahren das völlig neues Genre der Oper auf die Bahn brachte? Sie war winzig, elitär und exklusiv. Keine hundert Leute werden sich am 24. Februar 1607 in den Gemächern jener Margherita Gonzaga d´Este in Mantua gedrängt haben, deren Neffe Francesco eine favola in musica beim Kapellmeister seines Vaters in Auftrag gegeben hatte, bei Claudio Monteverdi. Der Herzog von Mantua selbst hörte neugierig bei den Proben zu – immerhin galt es, mit diesem Experiment den Adel in Florenz zu übertreffen. Dort hatte der Komponist Jacopo Peri versucht, Dialoge in Musik zu setzen, was ihm mit L´Euridice noch etwas unflexibel geriet. Es ging nicht darum, ein großes Publikum zu erreichen. Man wollte nur die Besten und das Beste haben und der als Modell und Spiegel wahrgenommenen Antike näher kommen.

Die konzertante Uraufführung von L´Orfeo war das Kammerspiel einer hauchdünnen, steinreichen, sozial vollkommen rücksichtslosen und kulturell extrem verfeinerten Schicht; das Publikum bestand aus Auftraggebern, Freunden und einer Hofgesellschaft, die zur Präsenz verpflichtet war. Nachdem sich das Experiment als gelungen erwiesen hatte, führte man es immerhin auch den Damen von Mantua vor – und ließ die Partitur drucken. Es wäre naiv zu glauben, dass deswegen umgehend ganz Europa der neuen Kunstform huldigte. Dreißig Jahre vergingen bis zur ersten öffentlichen Aufführung einer Oper in Venedig, wobei ein Platz im Parterre soviel kostete, wie ein besserer Arbeiter am Tag verdiente, nämlich knapp sechs Lire. Da blieben Oligarchie und Adel unter sich, auch im 18. Jahrhundert noch, als Claudio Monteverdi vorerst vergessen war.

Dass er aber, auch dank L´Orfeo, im 20. Jahrhundert triumphal wiederentdeckt werden konnte, verdanken wir, zähneknirschend oder nicht, der standesbewussten Experimentierlust von Auftraggebern, die noch im Jahr der Uraufführung den Komponisten fast verhungern ließen, und ihrem so handverlesenen wie einflussreichen Publikum, das dieses Werk in Umlauf brachte und die „Oper“ gesellschaftsfähig machte.

Hätte L´Orfeo nicht gezündet, gäbe es, verkürzt gesagt, auch die Zauberflöte nicht, mit der das Genre 184 Jahre später ein weiteres bahnbrechendes Experiment erlebt: Seine Popularisierung auf höchstem Niveau, eine geniale Collage für ein Vorstadttheater, das keinen Konventionen und keiner Etikette verpflichtet ist, dessen Besitzer es schlicht und einfach darum geht, mit möglichst vielen Besuchern Geld zu verdienen.

„Ich schreibe fürs Vergnügen des Publikums, gebe mich für keinen Gelehrten aus, ich bin Schauspieler – bin Direkteur – und arbeite für meine Kaße“, bekennt Emanuel Schikaneder, der das mehr als 1000 Plätze umfassende Freihaustheater in Wien leitet. Mit Mozart kalkuliert und konzipiert er das Stück auf den Erfolg hin. Zauberopern sind in Mode, Kasperliaden ebenso, also muss beides hinein, auch Tendenzen der Aufklärung (als „ein Mensch wie du“ stellt sich Papageno dem Prinzen Tamino vor), Tagesaktualitäten wie eine Ballonfahrt und ein stadtbekannter Afrikaner, der es zum Gesellschafter des Kaisers gebracht hat. Alles auf Deutsch, die Dialoge werden gesprochen, jeder soll alles verstehen.

Schikaneder investiert 5000 Gulden – etwa 150.000 Euro -, er bietet ein Flugwerk, Wasser und Feuer auf der Bühne, Auftritte werden auf die Geste genau geplant. So baut man einem Blockbuster. Nach einer nicht ganz zuverlässigen Quelle soll das Publikum im ausverkauften Haus am 30. September 1791 kühl auf die anspruchsvolle Ouvertüre und den ersten Akt reagiert, am Ende aber getobt haben vor Begeisterung. Das gibt den Ausschlag. Im Oktober werden 24 Vorstellungen angesetzt und komplett ausverkauft. Bis zum Jahr 1800 wird die Zauberflöte allein in Wien 200 Mal gespielt. Ökonomisch gesehen, ist sie der Musterfall eines kalkulierten Erfolgs. Musikalisch gesehen, möchte man ihrem frühen Publikum natürlich einen Sinn für das Genie des Komponisten zugestehen. Dieses Genie bestand aber auch im Sinn des Komponisten für das heterogene Publikum – in diesem Fall sogar für das Publikum aller Zeiten.

Der Mann mit den gelben Handschuhen steuert den Applaus

Dass das Publikum auch manipuliert werden kann, wusste niemand besser als der Kulturmanager Louis-Desiré Véron, der nach der Pariser Julirevolution die Leitung der opéra übernahm und die Claque zur Institution machte. Hundert Claqueure schickte man in eine Uraufführung, fünfzig zu Repertoirewerken, die wieder ein bisschen in Schwung gebracht werden mussten. Sie waren straff hierarchisch organisiert, hatten vom ergriffenen Schluchzen bis zu großem Jubel spezielle Aufgaben und einen Chef, der von der Intendanz bis zu 30.000 Francs im Jahr, gut 200.000 Euro, erhielt.

Dieser legendäre Auguste Levasseur, der mit gelben Handschuhen seine Leute dirigierte und im durchgängig beleuchteten Saal gut zu sehen war, ist auch mitverantwortlich für den Erfolg von Giacomo Meyerbeers Hugenotten am 29. Februar 1836: „Ich werde versuchen, eine dreifache Salve Applaus für das Duett im 4. Akt zu erreichen“, schrieb er nach Durchsicht der Partitur. Er traf sich mehrfach mit dem Komponisten und besuchte Proben. Das Publikum wusste von den Applausprofis und akzeptierte sie stillschweigend; der Schriftsteller und Journalist Théophile Gautier hielt den Claqueur in Ehren, weil er der Kunst auch über ein Publikum hinweghelfe, „das zu vornehm und zu fein behandschuht ist, um selbst zu applaudieren.“ Das Pariser Modell machte Schule. An der New Yorker MET wurde bis 1935 die Claque von der Intendanz bezahlt. Sie bildete gleichsam ein Publikum, das sich seiner Verantwortung voll bewusst war.

Dagegen erlebt Arnold Schönberg am 21. Dezember 1908 im Wiener Bösendorfer-Saal gewissermaßen das Ende zivilisierten Zuhörens. Die Lage ist schon vorher polarisiert. Im Jahr zuvor ist es bei der Uraufführung von Schönbergs Kammersymphonie unruhig geworden. Hofoperndirektor Gustav Mahler persönlich hat Zischer zurechtgewiesen, die „Preßköter“, wie Schönberg die Journalisten nennt, haben sich auf den Komponisten eingeschossen. Dessen Anhänger meinen es beim neuen Quartett op. 10 besonders gut und jubeln schon nach dem ersten Satz so demonstrativ, dass es Gegenkundgebungen gibt. Als aber die Sopranistin Marie Gutheil-Schoder zum Rosé-Quartett tritt, während die Musik sich aus der vertrauten Tonalität immer weiter entfernt, als die „luft von anderem planeten“ hörbar werden soll, da wird geschrien: „Nicht weitersingen! Schluss! Wir haben genug! Wir lassen uns nicht frozzeln!“

Selbst seriöse Kritiker sind aufgesprungen und brüllen die Musiker nieder, die, wie auch immer, das Werk zum Ende bringen. Das Medienecho ist gewaltig, selbst Musical America kommentiert den Skandal: „They know what they like in Vienna and, by the same token, they know what they don´t like, too, and they never leave you in doubt long.” Auch hier reagierte ein Publikum nicht nur auf ein Werk, sondern auch auf die in ihm deutlich werdende eigene Gegenwart: Man spürte im Wien jener Jahre, erinnert sich Stefan Zweig, „daß eine Revolution oder zumindest eine Umstellung der Werte im Anbeginn war.“

Stanley Kubrick hört sich ein Vinyl aus Deutschland an

Die Wiener von 1908 haben dafür gesorgt, dass man bis heute in Schönbergs Opus 10 den Skandal mithört. Dagegen denkt bei einem vergleichbar bahnbrechenden Werk, den Atmosphères von György Ligeti, kaum jemand an den Erfolg, den sie am 22. Oktober 1961 in Donaueschingen hatten. Hans Rosbaud dirigierte die Uraufführung. 87 Einzelstimmen entfalten in zehn Minuten den „unbevölkerten, imaginären musikalischen Raum“, wie der 38-jährige Komponist dazu schreibt. Das Fachpublikum applaudierte so lange, dass Rosbaud das Stück wiederholte – eine Uraufführung im bundesdeutschen Konzertalltag wäre vermutlich anders verlaufen. Dass diese Musik dann auch ein weltweites Publikum fand, verdankte sich aber modernen Medien. 1966 nimmt das Orchester Atmosphères für Wergo auf, und diese Langspielplatte fällt Stanley Kubrick in die Hände. Mit einem Ausschnitt aus der Musik beginnt 2001 – A Space Odyssey, das Filmwunder von 1968. Da werden kosmische Weiten erschlossen, bevor noch der erste Mensch den Mond betritt, und wir hören das unweigerlich auch mit, wenn Atmosphères im Konzertsaal erklingt.

Musik scheint in der Lage zu sein, auch ihr Schicksal, ihre Rezeption in sich aufzunehmen. So ahnen wir sie zwischen den Tönen, die Hörer, Zeugen, Mitakteure der Jungfernfahrten, die Menschen so verschiedener Welten: Die dezente Hofgesellschaft Mantuas, das spektakelfrohe und das erbitterte Wien, den aufjuchzenden Franz Liszt und die wackeren Pariser Claquere, die Avantgardefreaks im Schwarzwald… Kein Werk ist von so zeitenthobener Größe, dass es früher oder später wie von selbst zur Wirkung käme. Das Publikum spielt immer mit. Welche Ursachen und Folgen werden wohl unsere eigenen Bravos und Buhs haben, wenn die nächste Novität erklingt?

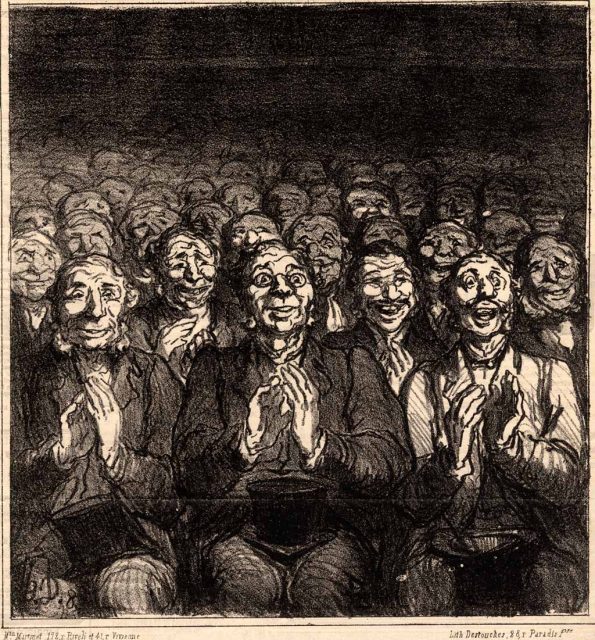

Dieser Text erschien in 128, dem Magazin der Berliner Philharmoniker, Nr. 3 / 2017, und ist urheberrechtlich geschützt. Die Lithographie “Ein kolossaler Erfolg” von Honoré Daumier wurde 1864 gedruckt.