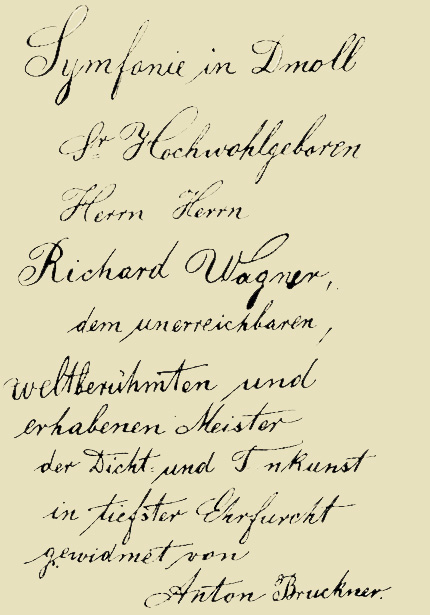

„Herrn Herrn Richard Wagner“ gewidmet: Bruckners Dritte Sinfonie, 1873

Nach Bayreuth reist er einen Monat nach dem Richtfest des Festspielhauses, Mitte September 1873, 49 Jahre alt, ein Tonsatzprofessor aus Wien mit schwerem Eulenkopf, die Haare kurz und schon ergrauend, noch kleiner als der jetzt 60 Jahre alte Richard Wagner, dem er gegen Mittag gegenübersteht, im gemieteten Haus an der Dammallee. Villa Wahnfried ist noch im Bau, der Sachse schwer gestresst. Ja, er erinnere sich, mag er wohl behaupten, als Anton Bruckner an die Uraufführung des Tristan erinnert, vor acht Jahren, bei der man einander kennen lernte. Besorgt blickt er auf die Notenstapel, die der Österreicher unterm Arm hält. Gleich zwei dicke Partituren, der Meister möge sie prüfen. Es herrsche, sagt Wagner, wegen des Theaterbaues solcher Mangel an Zeit, dass er selbst die Nibelungen habe auf die Seite legen müssen.

„Meister, ich habe kein Recht, Ihnen auch nur eine Viertelstunde zu rauben. Aber bei Ihrem hohen Scharfblicke mag doch ein Blick auf die Themen genügen…“ Der Mann hat etwas Dringliches und Ängstliches. Begütigendes Schulterklopfen: „Also kommen Sie.“ Sie gehen in einen Salon, Wagner blättert in der c-Moll-Sinfonie, der Zweiten, „recht gut“, legt sie beiseite, schaut in die Dritte Sinfonie. „Schau, schau – a was – a was…“ Die möge er ihm da lassen, er wolle sie nach Tisch genauer besichtigen. Der Besucher hat noch etwas auf dem Herzen. Eine der Sinfonien wolle er dem Meister widmen, „aber nur für den Fall, dass ich damit Ihren hochberühmten Namen nicht entheilige!“ Wagner sagt, Bruckner möge um fünf zur Baustelle der Villa Wahnfried kommen.

Bei allem grandiosem Sendungsbewusstsein - Wagner ahnt nicht im entferntesten, welche Rolle seine Musik im Leben dieses ungelenken Provinzlers spielt. Als solcher ist Anton Bruckner geboren, erster Sohn eines Schullehrers in Ansfelden, der zur Gehaltaufbesserung im Wirtshaus aufspielt und früh an Erschöpfung und kaputter Leber stirbt. Aufgewachsen ist Anton im Machtschatten des gewaltigen oberösterreichischen Klosterstifts St. Florian. In dessen Hallen wird er zum Sängerknaben, später zum meisterhaften Stiftsorganisten. Er träumt davon, nach Mexiko auszuwandern, und wird stattdessen Domorganist in Linz. Wäre Bruckner mit 39 Jahren gestorben, es bliebe nur eine achtbare Figur in den Annalen des Stifts und der Stadt Linz.

Bis dahin komponiert er Männerchöre, Quadrillen, geistliche Werke von geringer Originalität. Doch in Linz kann er 1863 den Tannhäuser hören und Lohengrin, ein Freund bringt ihm diese Musik in der Theorie näher, 1864 entwickelt er in einer Messe in strenger Linienführung Harmonien, die in die Zukunft zeigen. Eine Sinfonie hat er da schon geschrieben und als „Schularbeit“ abgetan, den ersten Satz einer weiteren Sinfonie in c-Moll bringt er mit nach München, als dort Wagners Tristan und Isolde uraufgeführt wird. Hans von Bülow wirft einen Blick darauf, der „Meister aller Meister“ wird damit nicht behelligt. Tristan beschert Bruckner ein coming out der besonderen Art. Nicht, dass die Liebesgeschichte ihm die Angst vor dem Eros genommen hätte – so etwas wie „Handlung“ interessiert ihn kaum, erzählerische Verläufe sind ihm fremd.

Doch die neue Musik zeigt ihm, dem frommen Knecht von St. Florian, dem fleißigen und beflissenen Tonerl, auf welcher Ebene er maßlos sein kann. Chromatik, Erschütterung der tonalen Grundfesten, gewaltige Zeitmaße der melodischen Bögen, Extreme im Ausdruck der Streicher und der Kraft der Blechbläser, Botschaft, Weltgier. Und das von einem Mann, dem selbst ein König huldigt. Dem Katholiken Bruckner schließt der unerreichbare Verführer Wagner den Kerker auf. Die Entdeckung der Maßlosigkeit setzt umgehend solche Ängste frei, dass der 42-jährige an den Rand der Psychose gerät – und mitten in ein sinfonisches Schaffen, in dem er die neue Freiheit mit überlieferter Form und tiefer Gläubigkeit verbindet. Im Adagio seiner Dritten folgt auf die demütig schlichte „Marienkadenz“ umgehend ein wörtliches Tristan-Zitat in Streichern und Bläsern, nämlich die Vorhaltsharmonik aus Wagners Takt 4.

Doch beginnt dann gerade nicht das große Wogen, der glühende Sog. Im Gegenteil, Bruckner wiederholt die Wendung mit einer Verschiebung des Grundtons von es zu e – man könnte es durchtrieben nennen, wäre es nicht gerade dieser Komponist, und wäre das Detail nicht Teil einer Architektur, die ausgreifend und zugleich vertikal ausgerichtet ist wie ein Sakralbau. Die Sinfonie, der klassische sinfonische Viersätzer, ist zwar die Form, in der sich Bruckner absichert, aber er erweitert ihre Dimensionen. Er arbeitet, Wagner völlig konträr, statt mit feinen Übergängen mit ausstrahlenden Blöcken, in denen oft Spannung durch rhythmische Verdichtung entsteht. Generalpausen wie seine würden jedes andere sinfonische Gebäude zum Einsturz bringen.Nach einer dieser Generalpausen im ersten Satz, am Ende der Durchführung, zitiert er das „Liebestodmotiv“, subtil in sakrale Vorhaltsharmonik eingefügt.

Ob Wagner bei seiner Durchsicht bis zu dieser Stelle kam? Ob es die Passage überhaupt schon gab oder ob sie später eingefügt wurde? Die Partitur, mit der Bruckner im September 1873 nach Bayreuth kommt, ist jedenfalls noch nicht ganz fertig. Mit den Skizzen hat er ein Jahr zuvor begonnen, im Juli 1873 hat er die ersten drei Sätze komponiert, Anfang August mit dem Entwurf des Finales begonnen – das also kann Wagner nur als Skizze begutachten. Aber er ist offenkundig begeistert, als um fünf Uhr nachmittags sein Bewunderer, der unterdessen die Theaterbaustelle besichtigt hat, in Wahnfried erscheint. Wagner eilt ihm sogar entgegen, umarmt den nervösen Kollegen, und sagt: „Mein lieber Freund, mit der Dedikation hat es seine Richtigkeit, Sie bereiten mir mit dem Werke ein ungemein großes Vergnügen!“ Er hat sogar schon ein Fässchen „Weihenstephan“ herbeischaffen lassen, wie sich Bildhauer Gustav Adolph Kietz erinnert, dem Cosima Wagner hier gerade für eine Büste Modell steht.

Während er meißelt, lauscht er der Unterhaltung. Der ihm unbekannte „kleine Herr“ schwärmt von Wiener „Lohengrin“, Wagner wehrt ab: „Ach, lassen Sie das, ich kenne das, da kommt ein Schwan mit einem Ritter… hier, trinken Sie lieber, das ist ein herrlicher Trunk!“ Er hält ihm ein volles Glas hin, nun wehrt Bruckner ab, der nichts verträgt, aber diesem Verführer ist er nicht gewachsen: „Das macht Sie gesund, trinken Sie!“ Und Bruckner trinkt und trinkt, soweit sich Kiez später erinnert. Zweieinhalb Stunden lang, soweit sich Bruckner später erinnert. Anderntags weiß er jedenfalls nicht einmal mehr, welche Sinfonie Wagner für dedikationswürdig erklärt hat, und fragt verzweifelt den Bildhauer, den er beim Frühstück im „Goldenen Anker“ trifft. Es sei von einer Trompete gesprochen worden, meint Kietz, und einer d-Moll-Sinfonie.

Bruckner schickt dem Meister ein Billett: „Symfonie in Dmoll, wo die Trompete das Thema beginnt.“ Antwort auf demselben Zettel: „Ja! Ja! Herzlichen Gruss!“ Cosima notiert derweil ins Tagebuch: „Gestern war der arme Organist aus Wien bei uns.“ Beglückt reist Bruckner ab, um in Wien das Werk fertigzustellen, mit einem Finale, wie es die Welt noch nicht gehört hat: Nach rasendem Beginn der Streicher, nach krachendem Blech und zwei schier endlosen Takten Generalpause wird einer filigranen Polka ein fiktiver Choral gegenübergestellt, in die Höhe entschwebend und dort zart den „Liebestod“ entfaltend. Das Wirtshaus, in dem der Vater fiedelte, der Himmel überm Stift, der große Verführer…

Die Generalpause lässt Bruckner später verschwinden, das Zitat auch. In der allerletzten Fassung, 1889, umfasst die mittlerweile stark veränderte Sinfonie nicht mehr 2056 Takte, sondern nur noch 1644. Wie sie ursprünglich aussah, nachdem nämlich Bruckner am 31. Dezember 1873 „vollständig fertig“ auf die letzte Seite geschrieben hatte, das weiß man nur, weil er im Mai 1874 eine wunderschöne Widmungspartitur nach Bayreuth schickte: „SYMFONIE IN D MOLL / Sr. Hochwohlgeboren Herrn Herrn Richard Wagner, dem unerreichbaren, weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und Tonkunst, in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Anton Bruckner.“ Das Exemplar wurde weggelegt und für fünfzig Jahre vergessen.

Bruckners eigenes Autograph gleicht indessen bald einem Schlachtfeld. Weil die Wiener Philharmoniker das Stück zwar immer wieder mal testen, aber ablehnen, weil er es immer wieder auf den aktuellen Stand seines Komponierens bringen will, entsteht bis 1877 eine zweite Fassung, weitgehend ohne Wagnerzitate, um 20 Minuten gekürzt, deren Uraufführung gegen den Willen der Philharmoniker von einem Politiker erzwungen wird, ausgerechnet an Beethovens Geburtstag, dem 16. Dezember 1877, und mit dem Komponisten am Pult – der vorgesehene Dirigent ist vor kurzem überraschend gestorben. Wenn es noch Beispiele bräuchte, dass Uraufführungen das Schicksal von Werken mitbestimmen, wäre dies ein vorzügliches: Die widerstrebenden Musiker spielen so schlecht, wie der Komponist sie selbst dirigiert, das Publikum im Musikvereinssaal lacht, buht und verlässt während der Aufführung in Scharen den Saal. Ein Desaster.

Wer bleibt, unter anderem, ist Kritiker Eduard Hanslick, der nur hört, „wie Beethoven´s Neunte mit Wagner´s Walküre Freundschaft schließt und schließlich unter die Hufe ihrer Pferde gerät“, der junge Musikverleger Theodor Rättig und der 17jährige Gustav Mahler, beide restlos begeistert von dem, was sie hinter der ruinösen Darbietung erkannt haben. Doch die Druckfassung, die sie in die Wege leiten, ist längst nicht die letzte. Es ist eine Posse von sinfonischem Ausmaß, wie immer wieder wohlmeinende Fachleute, Bewunderer, Schüler, dazu noch einander befehdend, den stets verunsicherbaren Bruckner zu Veränderungen bewogen, die andererseits auch immer wieder etwas für sich hatten. Zur Begeisterung späterer Musikwissenschaftler, die den Fassungen aus sechzehn Jahren stapelweise Aufsätze widmeten und ihrerseits auch immer genau zu wissen glaubten, was Bruckner „eigentlich“ wollte.

Bis in die 1980er folgten sie noch dem Reinheitsgebot einer „absoluten Musik“ und sahen in den Fassungen „die stufenweise Annäherung an eine absolute musikalische Wahrheit“. In den 1990ern kam der historisch authentische Blick in Mode. Forscher beugten sich beeindruckt über die – seit 1977 ordentlich gedruckte – Urfassung und fanden darin Wagnerzitate sogar dort, wo keine stehen. Und sie wurde endlich gespielt. Mittlerweile kann man die Dritte von 1873 in ihrer wunderbaren Ambivalenz auf sich wirken lassen, in der Bindung an Wagner und ihren weit davon entfernten Horizonten, in ihrer Monumentalität – und ihrer Intimität: Das erste, was Bruckner überhaupt skizzierte, im Oktober 1872, das Adagio, schrieb er im Gedenken an seine Mutter.

Dieser Text, urheberrechtlich geschützt, entstand für das Gürzenich-Orchester Köln, das im Oktober 2017 Bruckners Dritte in ihrer Urfassung mit Ligetis Violinkonzert kombinierte. Das vollständige Programmbuch ist hier zu lesen.