Ein Streifzug durch Umbruchsmomente, Epochen, Ideologien, Wörterbücher und Partituren, bei dem ein vielschichtiger Begriff und eine vielschichtige Kunst einander beleuchten

Eine Bar etwas außerhalb von Los Angeles, Mitte der Sechziger, sehr cool, alle tragen Sonnenbrillen am frühen Abend, die meisten sind schon angezecht. Da bricht aus einer Art Jukebox ein wildes Pfeifen und Keuchen los. Sofort sind alle still. »Was ist los?«, flüstert eine, die zum ersten Mal hier ist. »Das ist von Stockhausen«, erklärt der Barkeeper. »Die Leute, die früh hier sind, stehen mehr auf den Radio-Köln-Sound …« Es könnte »Mikrophonie I« sein, im Juni 1965 vom WDR ausgestrahlt, was Thomas Pynchon in seinem 1966er Romanerstling »Die Versteigerung von Nr. 49« in der (fiktiven) Elektronikbar Scope erklingen lässt: Ein Tamtam wird mit diversen Gegenständen in Schwingung versetzt, zugleich mit Mikros wie mit Stethoskopen abgehorcht, deren Signale mit Filtern und Reglern transformiert werden. Screetch…

Noch immer sind das Klänge, mit denen man Hörer aus der Fassung bringen kann – moderne Klänge, dürfte man sagen, wäre der Begriff in der Musik nicht schon ab etwa 1965 »obsolet geworden«, wie das Lexikon »Musik in Geschichte und Gegenwart« erklärt. Tatsächlich wäre jeder heute lebende Komponist ziemlich befremdet, würde man ein neues Stück »moderne Musik« nennen. Aber rundherum ist das Wort längst nicht aus der Mode, und hilfreich bleibt es auch, wenn man nach Umbruchsmomenten in der Musik sucht, in denen etwas ganz Neues Folgen hatte, ohne dass immer gleich von »Fortschritt« gesprochen wurde. »Obsolet«, veraltet ist an »modern« allerdings die Ideologisierung des »Progressiven« in der Musik, die in den 1960ern ihren Gipfel erreichte.

Da hatten sich Lager gebildet, Arroganz war im Spiel und Kampf um Wirkungsmacht. Das Schöne an Pynchons Romanszene ist auch, dass sie davon gar nichts weiß. Diese kalifornischen Hipsters, die auf Stockhausen abfahren, haben garantiert nicht Adorno gelesen. Sie mögen diese Musik, weil sie krass und technisch auf der Spitze der Zeit ist, auf der sie sich selbst gefallen. Sie hören den »Köln-Sound« unbekümmert um den Diskurs dahinter, sie eignen ihn sich zur Distinktion ihrer Partykultur an. Sie sind uns nahe, weil wir in einer Diversität von Musik leben, in der die Lagergräben nur noch Schatten sind.

Von Riesen und Zwergen

Aber was ist »modern«? Das Wort ist mindestens 1500 Jahre alt, wie sich dank moderner Recherchemittel in Sekunden herausfinden lässt. In seiner 32. Epistel stellt im 5. Jahrhundert Papst Gelasius in Rom den »Regeln der Väter« die »Ermahnungen aus jüngster Zeit« zur Seite, »admonitiones modernas«, abgeleitet vom Adverb »modo« für »gerade erst«. 700 Jahre später prägt Bernhard von Chartres, ein Gelehrter an der Domschule von Chartres, wo der Bau der schönen Kathedrale erst noch bevorsteht, den Satz: »Wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend, um mehr und weiter als sie sehen zu können« – wobei er mit den Zwergen die »moderni« meint, die zeitgenössischen Gelehrten gegenüber denen der Antike, in deren spätester Sprache Latein er das mitteilt. Ein Schüler schreibt es 1159 nieder.

Die Bewunderung der Kultur der Antike führt um 1600 zur Erfindung der Oper in Italien (ursprünglich ein Versuch, das antike Theater zu rekonstruieren) und am Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich zu einem Kunststreit, in dem ausdrücklich »die Modernen« eine Partei bilden. Anlässlich der Genesung des Sonnenkönigs hat es 1687 Charles Perrault in einem Gedicht gewagt, die »Riesen« kleiner zu machen: Die »Anciens«, die Menschen der Antike, seien »Menschen wie wir«. Man müsse nicht vor ihnen in die Knie gehen, das Zeitalter Louis’ XIV. lasse sich ohne weiteres dem des Augustus an die Seite stellen. Darüber regen sich Kollegen auf, die, wie der Fabeldichter Jean de la Fontaine, mit antiken Vorlagen arbeiten und auch fürchten, es könne auf eine katholische Literatur hinauslaufen – immerhin ist die Antike »heidnisch«.

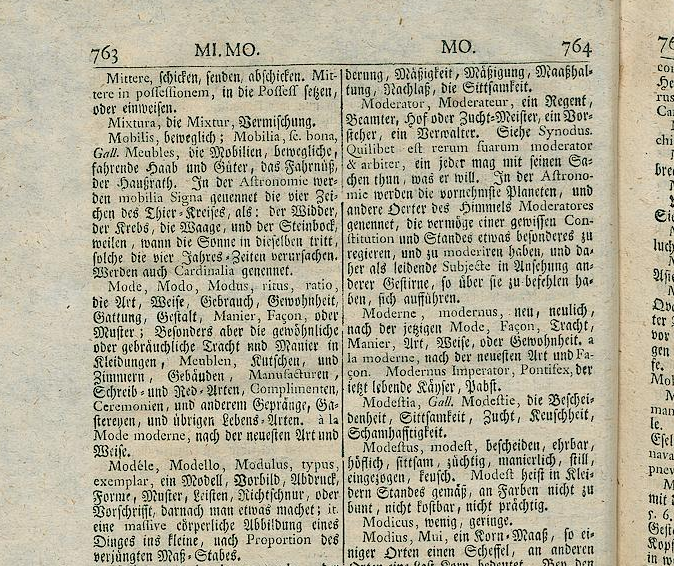

Da sich hier Fragen der Autonomie der Kunst mit politischen verbinden, findet die »Querelle des Anciens et des Modernes« auch in England und Deutschland Beachtung. Im Alltag gebildeter Deutscher landet aber nicht nur darum ein französisches Adjektiv: »moderne« steht 1736 als Neuzugang in Nehrings »Historisch-Politisch-Juristischem Lexicon«, das auch den lateinischen Paten vermerkt: »neu, neulich, nach der jetzigen Mode, Façon, Dracht, Manier, Art, Weise, Gewohnheit …«

Vom lediglich »Modischen« ist das nicht weit entfernt, und hundert Jahre später nimmt ein Musikwissenschaftler eine Abgrenzung vor. Der bereits geläufige Ausdruck »moderne Musik«, findet Gustav Schilling 1837 im »Universal-Lexicon der Tonkunst«, müsse sich »an gewisse Principien knüpfen«, auch chronologisch: Modern könne nicht »die Musik seit Christus« meinen. Die »Epoche des Contrapuncts« zählt Schilling nun zum »Antiken«; »modern« sei erst die Kunst danach und auch nur bei »höherer Bedeutung«. Da ist er sich einig mit Robert Schumann, der 1840 vom »Ideal einer modernen Sinfonie« spricht, die nach Beethoven eine »neue Norm« brauche.

Fragwürdig, flüchtig, fantastisch

Für Richard Wagner ist »moderne Kunst« dann schon 1849 etwas Fragwürdiges. Ihr »moralischer Zweck« sei der Gelderwerb. Hinter den Zeilen aus »Die Kunst und die Revolution« steckt Wagners zutiefst antisemitische Positionierung gegenüber seinem großen Förderer Giacomo Meyerbeer, die 1850 in »Das Judenthum in der Musik« offenkundig wird: »Wir müssen die Periode des Judenthums in der modernen Musik geschichtlich als die der vollendeten Unproductivität, der verkommenden Stabilität bezeichnen«, schreibt Wagner da, ehe er Mendelssohn eine »ausdrucksunfähige moderne Sprache« attestiert und dem überaus erfolgreichen Meyerbeer die »modern pikante Aussprache« von »Trivialitäten« zur Last legt. Stilkritik ist hier verklebt mit den antisemitischen Superioritätsfantasien eines emporstrebenden Künstlers.

Wagners Bewunderer Baudelaire hatte von »Modernität« einen anderen Begriff. Für ihn war sie »das Flüchtige, das Transitorische, das Ungewisse, die Hälfte der Kunst, deren andere Hälfte das Ewige und Unveränderliche ist«, wie er 1863 schrieb – nicht über Musik, sondern über zeitgenössische Kunst. In seinem großen Essay zum »Tannhäuser« verwendet Baudelaire den Begriff nicht. Ganz sachlich setzt Hector Berlioz ihn in seiner »Großen Abhandlung moderner Instrumentation und Orchestrierung« ein, 1843 erschienen und bis heute ein Grundlagenwerk, so klar geschrieben, dass einem die Klangmöglichkeiten, die er auf rund 400 Seiten in allen Facetten beschreibt, tatsächlich »modern« vorkommen. Das fand schon Richard Strauss, der 1905 eine erweiterte Fassung erscheinen ließ.

Für Berlioz fängt die Orchestermoderne mit Mozart an – also etwa mit der Zeit der Französischen Revolution, in der Jürgen Habermas den »philosophischen Diskurs der Moderne« beginnen sieht – und reicht bis zu Berlioz selbst: bis zu dem, was wir avantgardistische Spieltechniken nennen würden (auf seine Zeit bezogen), etwa das col legno der Violinen in der »Symphonie fantastique«, die zum Hexensabbat mit dem Holz ihrer Bögen auf die Saiten schlagen. Diese Sinfonie ist eine jener Kompositionen, die, egal aus welcher Epoche, nie ihre Treibkraft von Durchbruch, Aufbruch, neuer Freiheit verlieren. Im Finale der »Fantastique« könnte man auch an eine rappelvolle Straßenkreuzung von heute denken, neben der ein Avantgardist am Tablet sein Klangmaterial durchcheckt.

Das Werk trägt immer noch die Aktualität seines Entstehens in sich, von einem hellwachen Zeitgenossen komponiert im Vorfeld der Julirevolution 1830 und gleich danach uraufgeführt. Andere radikale Aufbrüche sind durchaus systemkonform: Monteverdis »Orfeo« war zunächst ein Privatvergnügen in Mantuas Herzogspalast, wo am Tag vor der konzertanten Uraufführung im Februar 1607 ein Hofbeamter notierte: »Alle Darsteller werden musikalisch sprechen« – nie da gewesen im Theater! Wie sie das aber tun, mit welchen Linien, zu welchen Harmonien der glückliche Orfeo abstürzt, als er vom Tod der Geliebten erfährt, wie nach einem Jahrhundert mehrstimmiger Madrigale ein einzelner Verzweifelter seine Stimme erhebt – das hat bis heute mehr Unmittelbarkeit als viele Arien, die dieser Erfindung der Oper folgten.

Fast schon ein Gemeinplatz ist die Alterungsresistenz des »Sacre du Printemps«. Auch wenn, wie in aller Kunst, zu erkennen ist, welche Anreger eine Rolle spielten, bleiben Strawinskys Neukonstruieren von Rhythmus und Klang und sein souveränes Beiseitelassen der so lange fast naturgesetzhaft verbindlichen Diatonik bis heute herausfordernd und aufregend.

Zwei Haken und ein Ausweg

»Absolut modern« könnte man Werke wie diese drei mit einer häufig zitierten Zeile von Arthur Rimbaud nennen, 1873 geschrieben: »Il faut être absolument moderne«, »Man muss absolut modern sein«, heißt es in »Eine Zeit in der Hölle«. Aber das hat zwei Haken. Zum einen ist Modernität, egal wie man sie definiert, kein Synonym für Qualität: Wo würde für Bach das Adjektiv »modern« naheliegen? Zum andern hat Rimbaud den Satz gerade nicht in dem Sinn gemeint, in dem er so oft zitiert wird. Mit »modern«, das hat der Übersetzer Tim Trzaskalik gezeigt, meint Rimbaud das Gegenteil von Aufbruchsgeist. An anderer Stelle nämlich findet der Dichter »die Feierlichkeiten (…) der modernen Dichtung belanglos«. Oder: »Nichts ist eitel; heran an die Wissenschaft, und voran!, so schreit’s der moderne Prediger, also Allewelt.« Die Moderne ist für den 19-jährigen Arthur Rimbaud nervtötender Mainstream, von dem er sich zynisch distanziert.

Damit ist er nah bei einem Deutschen, der fast zeitgleich, 1874, der »Moderne« seiner Zeit nichts abgewinnen kann. »Der moderne Mensch«, schreibt dieser Philosoph, leide »an einer geschwächten Persönlichkeit«, weil er zu viel Geschichtsbewusstsein habe: »Der historische Sinn, wenn er ungebändigt waltet und alle seine Consequenzen zieht, entwurzelt die Zukunft, weil er (…) den bestehenden Dingen ihre Atmosphäre nimmt, in der sie allein leben können.« Unschwer ist als Autor Friedrich Nietzsche zu erraten, der in »Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben« letztlich den enorm gewachsenen Einfluss der Wissenschaften verantwortlich macht für eine innere Leere. Einen Ausweg sieht er in einer Kunst, die »das moderne Bewusstsein dezentrieren und für archaische Erfahrungen öffnen« wird, so Habermas im »Philosophischen Diskurs der Moderne«. Für den jungen Nietzsche ist noch Wagner die große Hoffnung, für den reifen Nietzsche nicht mehr. Aber hätte er den »Sacre« geliebt?

Claude Debussy nannte dieses Werk in respektvoller Ironie »barbarische Musik mit allem Komfort der Moderne«, also auf der Höhe der musikalischen Mittel der Zeit. Der Begriff »modern« meint auch da noch nicht »Avantgarde«. Er schwankt in den Jahren bis 1918 zwischen »zeitgenössisch«, »aktuell« und »traditionsfern«. Der Kritiker Oscar Bie lobt das Libretto der »Salome« von Richard Strauss 1905 als »Muster eines modernen Operntextes«, weil keine Verse mehr gesungen werden wie auch schon 1902 in Debussys »Pelléas et Mélisande« – beides Opern, die heute für den Aufbruch ins 20. Jahrhundert stehen. Man liest aber auch vom »Schrecken und Grausen, das in den modernen Partituren webt«, und zwar bezogen auf die durchaus noch spätromantische Musiksprache, mit der die Komponistin Ethel Smyth 1906 in ihrer Oper »The Wreckers« arbeitet. Wer noch weiter ging, war „ultramodern“.

Unfassbare Vielfalt, reduziert

Wie »modern« noch 1917 verstanden werden kann, zeigt ein Satz in Hermann Hesses Roman »Demian«: »Der Musiker spielte [auf einer Orgel, Anm.] etwas Modernes, es konnte von Reger sein.« Unwillkürlich stutzen wir. Zwar war Max Reger, 1916 gestorben, noch ein Zeitgenosse Hesses, aber einer, der dezidiert Traditionen fortschrieb, mit J. S. Bach als zentraler Gestalt. In den uns geläufigen Begriff einer musikalischen Moderne ab 1900 scheint er nicht zu passen. Ganz gleich, wo man deren Ende vermutet – es besteht Einigkeit darüber, dass in den Jahren 1900 bis mindestens 1914 ein Aufbruch, eine Innovationslust zu erleben sind wie nie zuvor und vielleicht auch nicht danach, was die Kongruenz von Diversität und Substanz betrifft. Debussy, Ravel, Strawinsky, Skrjabin, Szymanowski, Schönberg, Berg, Webern, Mahler, Strauss, Schreker, Bartók, Janáček, Ives – es ist unfassbar, welche Vielfalt neuer Musiksprachen sich in jenen Jahren ballte.

Warum aber werden Komponisten wie Reger, Fauré, Elgar, Smyth, Sibelius, Nielsen in diesem Kontext kaum je genannt? Nicht »modern« genug? Die Vielfalt wird in der Rückschau gern reduziert, was im deutschen Sprachraum besonders drastisch geschah. Als maßgeblich wurde dort im öffentlichen Diskurs seit Theodor W. Adornos einflussreicher »Philosophie der neuen Musik« (1949) nur die »Zweite Wiener Schule« anerkannt, also Schönberg und seine Schüler und der Abschied von der Tonalität. Strauss’ »Rosenkavalier« galt nach »Salome« und »Elektra« bereits als Rückfall, die Franzosen liefen als »Impressionisten« gleichsam außer Konkurrenz, Elgar und Sibelius schrumpften zu Lokalgrößen, selbst der »Sacre« galt Adorno nur als »Virtuosenstück der Regression«: »Die ästhetischen Nerven zittern danach, in die Steinzeit zu regredieren.«

Allein Schönbergs »Schule«, schrieb Adorno, werde »den gegenwärtigen objektiven Möglichkeiten des musikalischen Materials gerecht«. Die maßlose Arroganz dieser Position ist auch eine Reaktion auf das Verbot »entarteter« Musik im »Dritten Reich«, das dem organisierten Massenmord an Juden vorausging (vor dem sich etwa Schönberg und Adorno in die USA retten konnten). Dieser Hintergrund verlieh der Ideologisierung einer durch Progressivität definierten Moderne nach 1945 eine enorme Wirkung, unabhängig vom Desinteresse eines größeren Publikums. Sie traf auch Werke jener überlebenden oder ermordeten jüdischen Komponisten, die nicht den Weg zum Serialismus gegangen waren: Goldschmidt, Laks, Schreker, Krása, Ullmann …

Und sie wurde übernommen von einem Kreis enorm begabter Komponisten, dessen brillantes Haupt, Pierre Boulez, sich als Kreuzritter mit einer Mission verstand – der Musikbetrieb begrüßte die Avantgarde ja nicht gleich mit offenen Armen. »Jeder Musiker, der die Notwendigkeit der zwölftönigen Sprache nicht erkennt, ist unnötig«, erklärte Boulez 1952. »Sein ganzes Werk platziert sich damit jenseits der Notwendigkeiten seiner Epoche.« Dabei ging ihm Schönberg gar nicht weit genug; die Aufhebung der Hierarchie der Töne müsse auf sämtliche Parameter angewandt und subjektiven Emotionen entzogen werden, fand Boulez. Den Popmusikern, deren Publikum exponentiell wuchs, konnte das egal sein, aber nicht den Komponisten, nicht einmal den amerikanischen.

»Als ich studierte«, sagte der 1936 geborene Steve Reich im Gespräch mit dem Autor, »gab es zwei Möglichkeiten, Musik zu schreiben. So wie Boulez und Stockhausen oder so wie Cage. Für alles andere wurde man ausgelacht, ins Gesicht oder hinter dem Rücken. Es war wie eine Wand.« Reich durchbrach diese Wand mit seiner Minimal Music, unter Verwendung von Metren und tonalen Zentren, in denen die ganze Energie seiner Heimatstadt New York vibriert – absolut modern, könnte man sagen. Das war übrigens etwa zu der Zeit, in der Pynchons Barbesucher Stockhausen ganz anders hörten, als das geschichtsphilosophisch vorgesehen war. Aus Spaß.

Unendlich viel ist seitdem passiert. Die Vielfalt der jetzigen Musiksprachen, alle eingeschlossen, von ethnischen über Jazz und Rock bis zu jeglicher Formation, die sich aufs Podium und ins Netz stellt, ist vielleicht so groß wie die vom Gregorianischen Gesang bis zu Stockhausens »Mikrophonie I« und ein Wort wie »modern« vielleicht doch etwas zu klein dafür. Seine Definition im aktuellen Online-Duden geht über die von 1736 kaum hinaus; der musikgeschichtliche Horizont reicht dort aber immerhin bis zum 19. Jahrhundert. Als Beispiel für den Einsatz des Wortes liest man: »modern (im modernen Stil) komponieren«.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er erschien im Magazin der Elbphilharmonie im Januar 2023, Ausgabe “Modern”, S. 4-9, und wurde für diese Website neu illustriert. Das Foto einer Aufführung von Stockhausens “Mikrophonie I” ist ein Screenshot aus dem gleichnamigen Film von 1966. Die Seite aus Johann Christoph Nehrings Historisch-Politisch-Juristischem Lexicon von 1736 findet sich online an der Uni Freiburg. Wie die orchestralen Innovationen von Hector Berlioz auf viele Zeitgenossen wirkten, zeigt der Kupferstich aus der Wiener Theaterzeitung, 1846. Pierre Boulez am Steuer der Moderne, in Darmstadt: ein Foto aus den 1960ern (Bildarchiv Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD), Fotograf: Seppo Heikinheimo).