Wie Carl Orff in „Carmina Burana“ das Mittelalter zu uns holt

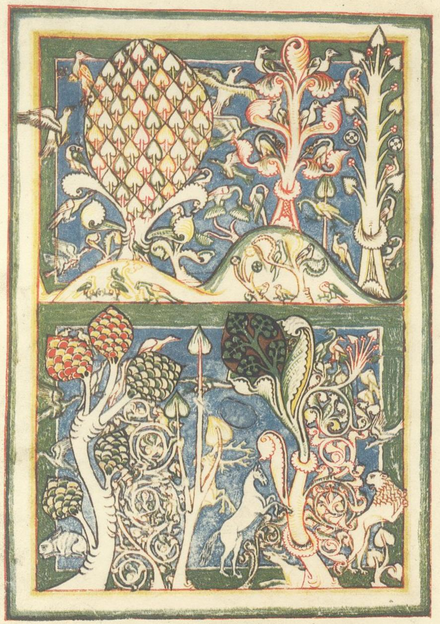

Sie erinnern sich noch an den blinden Bibliothekar, der im Jahr 1327 sechs Mönche vergiftete? Der so lange sein Unwesen trieb, bis seine labyrinthische Bibliothek samt Abtei in Flammen aufging? So endet Umberto Ecos Roman Der Name der Rose, 1980 erschienen, 1986 verfilmt, ein Welterfolg. Der Bibliothekar war zum Mörder geworden, weil er die Klosterbrüder von der Lektüre eines Buches abhalten wollte, dessen positive Einstellung zum Lachen und zur Freude er für gefährlich hielt. Während es dieses Zweite Buch der Poetik von Aristoteles wohl nie gegeben hat, existierte zur selben Zeit, im späten Mittelalter, eine Handschrift von solcher Brisanz, voller Lebensfreude, Gesellschaftskritik, Ironie und Erotik, dass wohl mehr als sechs Mönche dafür ihr Leben riskiert hätten: Der Codex Buranus, verwahrt im Kloster Benediktbeuern, entstanden um 1230, zum Glück nicht verbrannt.

Diese Sammlung von mehr als 200 Texten und Liedern gilt als eine der wichtigsten Quellen für das europäische Mittelalter – eine Fundgrube für lateinische Lyrik, zugleich die früheste Sammlung mittelhochdeutscher Minnelieder, dazu mit vielen Melodien in Neumen – Notenzeichen ohne Linien – versehen. Der Codex Buranus beschäftigt zunehmend Wissenschaftler vieler historischer Fachrichtungen von der Handschriftenkunde bis zur Mediävistik, außerdem Musiker von Alter Musik bis hin zu Metal Bands. Und er verdankt seine Erschließung in den letzten 50 Jahren tatsächlich dem Werk, das aus gerade mal 23 Texten dieser Sammlung einen Welterfolg machte – Carmina Burana von Carl Orff.

So hieß auch das Buch, das der Komponist 1934 in einem Antiquariatskatalog entdeckt und gleich bestellt hatte. Carmina Burana – Lateinische und deutsche Lieder und Gedichte einer Handschrift des XIII. Jahrhunderts aus Benediktbeuern. Herausgegeben hatte sie 1847 der Münchner Bibliothekar Johann Andreas Schmeller. Die Handschrift war 1803 bei der Säkularisierung des Klosters entdeckt und in die Münchner Hofbibliothek gebracht worden. Sie passte bestens in die Zeit nach 1806, nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, als in den deutschen Ländern das Mittelalter in Mode kam, zum goldenen Zeitalter zurechtidealisiert. Mit bürgerlichem Anstand ließ sich die Handschrift voller Liebes- und Trinklieder und deftiger Satiren auf die Verderbtheit der Kirche allerdings weniger vereinbaren. Es war ein studentisches Publikum, das Schmellers Edition bis 1904 vier Auflagen bescherte. Und es war ein Publikum, das – wie Carl Orff selbst – Latein beherrschte.

„O Fortuna / velut luna / statu variabilis“

las Orff als erstes, „Oh Fortuna / wie der Mond wandelst du dich“. „Bild und Worte überfielen mich“, erinnert er sich. Am selben Tag noch, am 29. März 1934, habe er den ersten Chor entworfen und schon ein ganzes Bühnenwerk vor sich gesehen. Orffs Begeisterung für die Bildkraft und den Rhythmus dieser 800 Jahre alten Verse kam nicht von ungefähr. Seitdem er den Ersten Weltkrieg als Soldat knapp überlebt hatte, hatte er sich Musik der Epochen vor dem Barock zugewandt und mit 30 Jahren – damals eine Pioniertat – Claudio Monteverdis Oper L’Orfeo für das Mannheimer Nationaltheater bearbeitet. Auch mit der Musik des Mittelalters beschäftigte er sich. Parallel dazu entwickelte er seine Idee einer „elementaren Musik“: Einfache, kindgerechte Klangbausteine für die Arbeit an der „Ausbildungsstätte für freie und angewandte Bewegung“, die Orff mit der Musikpädagogin Dorothee Günther in München gründete.

Das alles kommt zusammen, als Orff die Welt der Carmina Burana zum Klingen bringt – und noch mehr. Früh schon hat er sich für Claude Debussy begeistert, von Schönbergs komplexer Kammersymphonie einen Klavierauszug hergestellt. Es ist also kein Gegenwartsflüchter, der hier ans Werk geht, sondern ein Komponist der Weimarer Republik – nach deren Ende. Wie der gleichaltrige Paul Hindemith, wie der jüngere „shooting star“ Kurt Weill, der schon 1933 vor den Nazis nach Frankreich fliehen musste, blickt er kritisch bis ironisch auf die Gesellschaft. Auch Brecht hat er schon vertont und entdeckt in den mittelalterlichen Texten wohl auch den „fernen Spiegel“, wie die Historikerin Barbara Tuchmann diese Epoche nannte.

Ein Thema ist ihm dabei besonders nahe: Die Erotik. Der Hit, den alle kennen, ist zwar “O Fortuna”, die Schicksalsmusik des Anfangs und des Endes, verwendet von Boxweltmeister Henry Maske genauso wie von Popstar Michael Jackson und bei der Fußball-WM 2006. Doch vor allem sind die Carmina Burana eine Feier der sinnlichen Liebe in all ihren Facetten, von allegorisch bis unverhüllt. Schon im Codex Buranus dominiert sie, mehr noch in Orffs Auswahl: 18 der 23 Texte erzählen von Erotik und Begehren. Nach “O Fortuna” folgen Frühling, Tanz und Sehnsucht; ein Mädchen erscheint, das sich für die Männer schminkt („Chramer, gip die Farve mir“); eine Apotheose des Begehrens gilt gar der „chünegin von Engellant“. Nach dem Absturz in eine versoffene Männerwelt rund um einen gottlosen Abt – vier Stücke umfasst der Teil “In Taberna” – eröffnet Orff den eigentlichen “Cours d´amour”, den Hof der Liebesabenteuer. Der Einsatz eines Kinderchores dort ist dadurch begründet, dass die Kinder den Liebesgott Amor verkörpern („Amor volat undique“), der seit der späten griechischen Antike meist als Kind mit Pfeil und Bogen dargestellt wird.

Ehe es dann zur Sache geht,

beklagt ein Bariton das eisige Herz der Ersehnten, dann übergibt Orff den knisternden Text „Stetit puella“ einer Sopranistin, um aus einer Männerfantasie eine selbstbestimmt attraktive Frau zu machen. Die 1920er haben Folgen, auch da, wo Orff den Blick ins Liebesnest („Si puer cum puella“) wie eine schnelle Nummer der Comedian Harmonists klingen lässt. Im selben Tempo singen gleich darauf Frauen und Männer „Veni, veni“, „Komm, komm…“ Die schwärmerischen Lobpreisungen von der Schönheit von Augen, Haaren, des Körpers sind gerade nicht in schmelzende Linien umgesetzt, sondern in ein sportliches, perkussives, akzentreiches Allegro. Das bringt – wie immer auch hier der lateinische Text – etwas Abstraktion hinein und steigert die Wirkung, die gleich danach der krasseste Stilwechsel des ganzen Werkes hat: Das betörende Sopransolo einer Frau, die sich entschließt, das „süße Joch“ auf sich zu nehmen („In trutina mentis“), könnte aus einer Oper von Giacomo Puccini stammen.

Das ist gewagt und genial plaziert. Denn an dieser Stelle kann die Klangwelt nicht mehr zerbrechen, die Orff neu geschaffen hat. Sie erschöpft sich ohnehin nicht darin, die markanten Blöcke und Repetitionen des Beginns zu immer neuen Mustern zu ordnen. Der Frühling beginnt wie ein Gemeindegesang, der Tanz lässt an eine Dorfkapelle denken, die mit Taktwechseln verblüfft, der surreale Klagegesang eines gebratenen Schwans verbindet Ironie mit Raffinesse: Fagott in höchstem Register, verknüpft mit gedämpften Trompeten und gezupften Cellosaiten, dann der Schwan selbst, ein Tenor in noch höherer, sozusagen verzweifelter Lage, während Bläser in Achteln den Bratspieß drehen und die Bratschen das Herdfeuer impressionistisch glühen lassen.

Kontrapunktik und thematische Entwicklung gibt es in den Carmina Burana nicht. Zusammengehalten werden all die Facetten – von mitreißender Motorik und kinderleichten musikalischen Themen über Karikaturen bis zur Elegie des Begehrens – durch die Anordnung der Texte und den Umgang mit ihrer Sprache. Sie wird zur Klangfarbe, zum Gestus, zum Rhythmus, wie in Ritualen einer Beschwörung. Dadurch beginnen die Worte aus der alten Handschrift zu leuchten. Das Publikum der (szenischen) Uraufführung am 8. Juni 1937 in Frankfurt am Main war begeistert, die Reaktionen der nationalsozialistischen Presse und Kulturpolitik gerieten ambivalent – genau wie Carl Orffs eigenes Verhalten und seine Haltung im „Dritten Reich“: Parteimitglied war er nie, aber in den Widerstand ging er nur gegenüber der Forderung, in den Carmina Burana verständliches Deutsch singen zu lassen statt Latein, Mittelhochdeutsch und sogar Altfranzösisch.

Wenn man sich fragt, warum die Carmina Burana seither so gut gealtert sind, nämlich gar nicht, hat Umberto Eco eine Antwort. „Müßig zu sagen“, meint er in der Nachschrift zum ,Namen der Rose‘, 1983, „dass alle Probleme des modernen Europa, wie wir sie heute kennen, im Mittelalter entstanden sind, von der kommunalen Demokratie bis zum Bankwesen, von den Städten bis zu den Nationalstaaten, von den neuen Technologien bis zu den Revolten der Armen: Das Mittelalter ist unsere Kindheit, in die wir immer wieder zurückkehren müssen, um unsere Anamnese zu machen.“ In Carl Orffs Musik macht sich diese Kindheit auf den Weg zu uns.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das Programmheft des Gürzenich Orchesters Köln zum Festkonzert am 7.9.2025 und ist hier in leicht erweiterter Fassung zu lesen. Die Abbildung ist dem Codex Buranus entnommen, Quelle: archive.org. Eine ausgezeichnete Einführung in Welt und Wirkung des Codex Buranus bietet das Buch Revisiting the Codex Buranus: Contents, Contexts, Compositions, Hrsg. Tristan E. Franklinos und Henry Hope, 2020