Dass eine Komposition, noch dazu eine nichtszenische, im Mittelpunkt eines TV-Dramas steht, passiert fast nie. Als es im vorigen Jahr mit Bach – Ein Weihnachtswunder dann doch geschah, kam der Film bei der Erstausstrahlung auf fast 4,8 Millionen Zuschauer, nur etwas weniger als die Tagesschau. Und das vermutlich nicht nur, weil Devid Striesow für die prominenteste Rolle seiner Laufbahn eigens um 20 Kilo zugenommen hatte, um dem 49-jährigen Thomaskantor Johann Sebastian Bach ähnlicher zu werden. Eigentlicher Magnet des Films ist das Weihnachtsoratium von 1734. Auch wer es noch nie hörte, kann zumindest schon davon gehört haben. Das war natürlich nicht immer so.

So beliebt wie heute war das Weihnachtsoratorium auch im 19. Jahrhundert noch nicht, als Bach schon für ein großes Publikum wiederentdeckt worden war. Die erste Gesamtaufführung 1857 in Berlin war eigentlich keine, weil der Leiter der dortigen Sing-Akademie siebzehn von 64 Nummern gestrichen hatte. Für eine vollständige Realisierung, notierte er, würde sich „ein ausreichendes Interesse seitens des Publikums erst mit den Jahren finden.“ 1880 wurde das Werk dann zwar schon als Bachs „populärste Kantatenkomposition“ erwähntt, aber noch 1899 klagt der Herausgeber der ersten Gesamtausgabe, mit den Passionen und der h-Moll-Messe könne die Popularität des Oratoriums nicht mithalten.

Inzwischen ist die Aufführung des kompletten „W.O.“, wie nicht nur Musiker es gern abkürzen, Standard. Sie entspricht zwar nicht den Bedingungen im Leipzig des Jahres 1734, aber durchaus der Utopie des Komponisten. Auf dem Titel des Textdrucks, den Bach verteilen ließ, steht zusammenfassend „ORATORIUM, Welches Die heilige Weyhnacht über In beyden Haupt-Kirchen zu Leipzig musiciret wurde“. Dabei waren alle sechs Kantaten vollständig nur in St. Nikolai zu hören, vom ersten Weihnachtstag bis Epiphanias am 6. Januar 1735. Drei von ihnen in den Hauptgottesdiensten morgens um 7 Uhr, drei weitere zur Vesper ab 13.15 Uhr. In der Thomaskirche entfielen die 3. und 5. Kantate.

Bachs Idee, die Geschichte von Christi Geburt bis zum Erscheinen der Weisen aus dem Morgenland in einem geschlossenen Zyklus zu bieten, eben als Oratorium, als „geistliche Opera“, wie die aktuelle Definition lautete, war so nicht umzusetzen, abgesehen davon, dass jeder Kantate eine einstündige Predigt folgte. Da hat der fiese Stadtrat Stieglitz im erwähnten Film ganz recht, wenn er sagt, „Kantaten haben nicht länger zu dauern als eine Predigt.“

In einer konzertanten Aufführung wird deutlicher, wie sich gerade durch die Unterschiedlichkeit der Teile ein dramatisches Ganzes bildet. Jedes Kapitel der Erzählung hat seine eigene Farbe und seine eigene Tonart, wobei D-Dur den Rahmen bildet und mit Pauken und Trompeten ausgestattet ist. Die Instrumentierung richtet sich meist nach der Erzählung. Die allerdings folgt keineswegs immer genau dem Bibeltext, der für den jeweiligen Feiertag auf dem Plan steht. Den Hirten auf dem Felde wird mehr Zeit gegeben als vorgesehen, dafür entfällt die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten, weil die kirchliche Leseordnung einfach nicht zur Chronologie des Oratoriums passt.

War der Librettist vielleicht eine Dichterin?

Es ist nicht belegt, dass Christian Friedrich Henrici, genannt Picander, der Textdichter war. Er hätte es sein können, der hochbegabte Oberpostsekretär, der schon die Texte zur Matthäuspassion und weitaus mehr geliefert hatte. Hätte es aber nicht auch eine Dichterin sein können? Das ist die Grundidee einer weiteren aktuellen fiktionalen Annäherung an das Weihnachtsoratorium: In ihrem Roman Aufklärung macht die Kölner Schriftstellerin Angela Steidele eine Zeitgenossin Bachs zu dessen Librettistin, nämlich Luise Gottsched, Gattin des in Leipzig lehrenden Sprachwissenschaftlers Johann Christoph Gottsched. Wer auch immer die Texte für das Weihnachtsoratorium schrieb, war besonders herausgefordert: Er (oder sie!) musste vieles so formulieren, dass es zu bereits vorhandenen Stücken des Thomaskantors passte, die er nun erneut einsetzte.

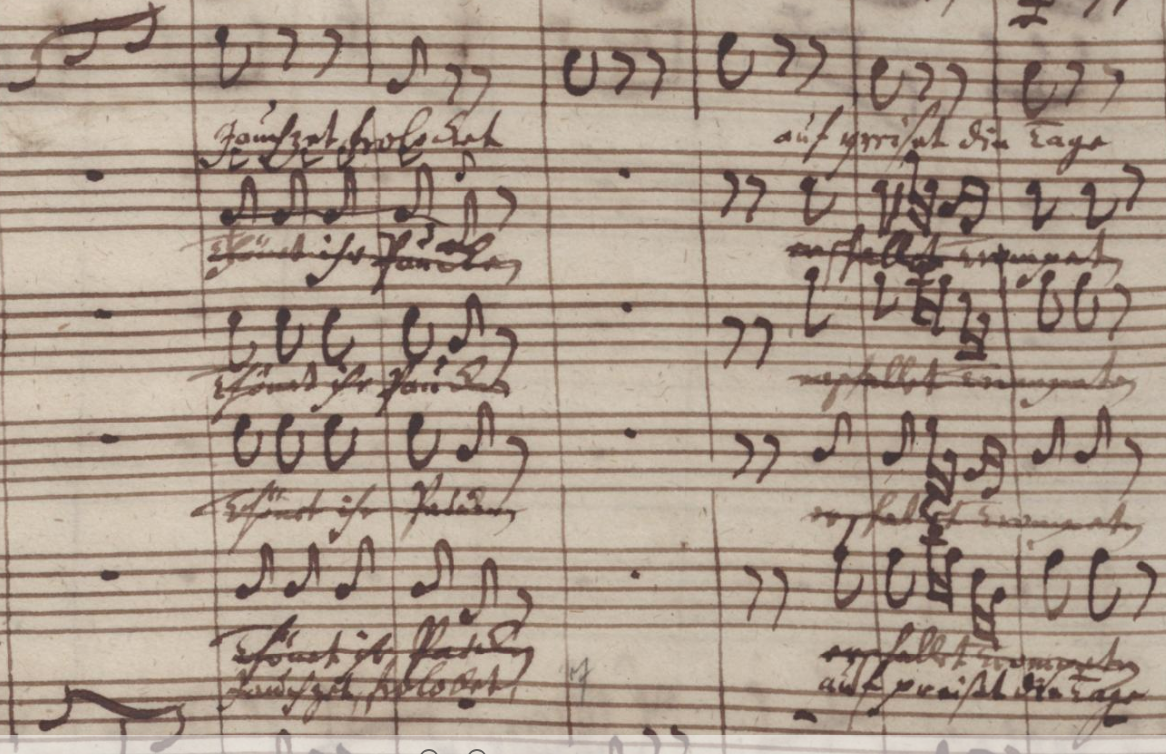

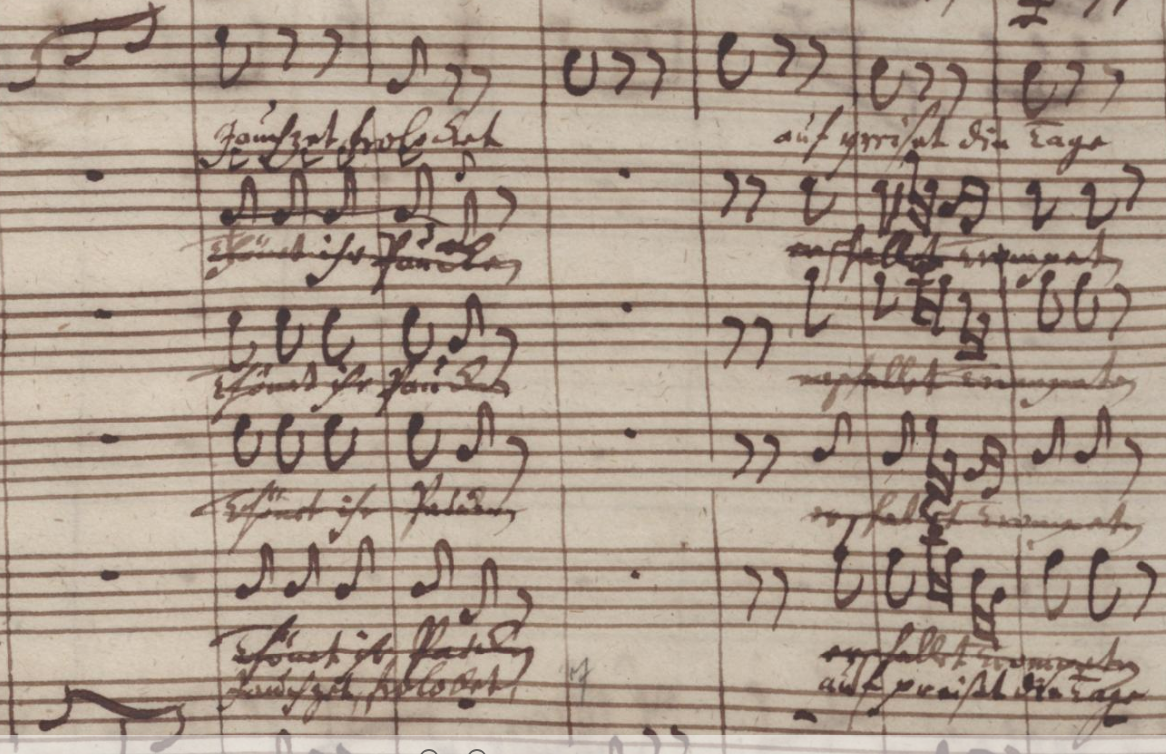

Schon der Eingangschor stammt aus einer Kantate, die Bach ein Jahr früher zum Geburtstag der sächsischen Kurfürstin geliefert hatte. Aus „Tönet, ihr Pauken“ ein „Jauchzet, frohlocket“ zu machen, das ist noch kein großer Sprung, und tatsächlich hat Bach im Autograph versehentlich noch den alten Text unter die Noten geschrieben und dann – wie oben zu sehen - korrigiert. Aber wie wandelt man für die Anbetung des Kindleins in der Krippe in der 2. Kantate des Oratoriums einen erotischen Text in passendere Verse um? „Folge der Lockung entbrannter Gedanken. / Schmecke die Lust / Der lüsternen Brust…“ So singt es die Allegorie der Wollust in Bachs Kantate Herkules am Scheidewege. „Schlafe, mein Liebster, und pflege der Ruh“ beginnt ihre Arie. Im Weihnachtsoratorium wird daraus: „Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh, / Wache nach diesem vor aller Gedeihen! / Labe die Brust, / Empfinde die Lust… / Wo wir unser Herz erfreuen!“

Bach hat es sich mit dem Umbau keineswegs einfach gemacht. Die Arie wird auf ihrem Weg zur Krippe nicht nur von B-Dur nach G-Dur verlegt, vom Sopran zum Alt – der Stimme, die im Oratorium immer wieder Mutterworte singt (die in Leipzig allerdings von einem Knaben des Thomanerchors kamen – Frauen war das Musizieren in der Kirche verboten). Zu den Streichern im Orchester kommen noch fünf Holzbläser. Die Sinnlichkeit der weltlichen Vorlage geht nicht verloren, wird aber emotional vertieft.

Tonangebend im Hintergrund: Dresdens Hof und Oper

Nun kann man sich fragen, warum Bach schon für Gelegenheitswerke wie Herkules am Scheidewege und die Gratulationskantate für die Kurfürstin, aus denen er für seine Weihnachtsmusik elf Chöre und Arien entnahm, solche Qualität aufbot. Beides waren unbeauftragte Glückwunschkantaten für Angehörige des sächsischen Herrscherhauses in Dresden, der Thomaskantor strebte dort einen Hoftitel an. Er hoffte, er würde damit in Leipzig besser behandelt werden, wo ihm die “ein und andere Bekränckung” zu schaffen machte.

Mit seinen Stücken zeigte Bach auch, dass ihn der „moderne gusto“ interessierte, der in Dresden gefragt war – weniger Kontrapunktik, mehr Melodien, sozusagen eine neue „Einfachkeit“, die sicher auch bis heute ein Erfolgsgeheimnis des Weihnachtsoratoriums ist. Vier von fünf Eingangschören werden überwiegend homophon gesungen, alle vier Stimmen liegen im selben Rhythmus übereinander, anders als der zwar fugierte, aber auch nicht besonders komplizierte Chorsatz „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“. Eingängig bis zur Volkstümlichkeit sind derweil viele Arien. Die „schönen Dresdner Liederchen“, wie Bach die Arien in der Hofoper nannte, hinterlassen ihre Spuren, aber die Handschrift des Komponisten bleibt unverkennbar.

Auch ein von strahlendem D-Dur samt Trompete dominiertes Stück wie die Bass-Arie „Großer Herr und starker König“ in der 1. Kantate wird durch die für Bach typische Harmonik vertieft, wenn die Zeilen „der die ganze Welt erhält, ihre Pracht und Zier erschaffen“ in leisem h-Moll ansetzen, wie in einem ergriffenen Staunen, das die Weite der Welt bis zum harmonisch maximal weit von D-Dur entfernten Cis-Dur ermisst.

Der Geburt folgt in der 2. Kantate die Verkündigung der Engel an die einfachsten und ärmsten Menschen, die Hirten „in derselben Gegend“. Diese nächtliche Szenerie breitet sich im einzigen Instrumentalstück des Oratoriums vor uns aus, zudem der einzigen rein instrumentalen „Tondichtung“ im Gesamtwerk Bachs, ganz neu komponiert. Naiver Realismus im wiegenden Sizilianorhythmus, Weidegründe bis zum Horizont in langen Zwölfachteltakten. Die Engel lassen ihre Botschaft in Flöten und Violinen leuchten, die Hirten antworten auf Schalmeien, hier dargestellt vom warmen, erdigen Klang eines Quartetts von Oboen d´amore und Oboen da caccia. Beide Gruppen werden immer mehr ineinander verzahnt, am Ende erklingt ein polyphones Geflecht. Himmelsboten und Erdenbewohner sind nun identisch.

Bachs Bildkraft ist hier offenkundig. Sie kann aber auch hintergründig wirksam werden. Was hat es mit dem Filigran aus Sechzehnteln der Flöten und Violinen auf sich, wenn in der 3. Kantate die Hirten singen „Lasset uns nun gehen gen Betlehem“? Die Achtel der Chorstimmen zeigen die eiligen Schritte der Gehenden, aber die flimmernde Linie darüber? Das ist kein Ornament. Die Engel sind noch da, so elfenhaft, als hätte Bachs Bewunderer Felix Mendelssohn Bartholdy sie in Töne gebracht. Man kann schon oft das Weihnachtsoratorium gehört haben und immer noch Wunder entdecken.

Im Liebesdialog nimmt Bach schon Mozart voraus

Nach dem Abgang der Hirten erreicht die Erzählung im 4. Teil ein neues Stadium – passend zum kirchlichen Aufführungstermin an Neujahr. Das himmlische Kind erhält seinen Namen – nebst neuen Instrumenten, die eine überraschende Tonart diktieren: F-Dur muss es sein der Hörner wegen, die hier nicht zur Jagd blasen, sondern aus der Herkules-Kantate mitgekommen sind. Das Szenische weicht der Reflektion, für Spannung sorgen ganz besondere Dialoge: Ein Echo aus der anderen Welt beantwortet die Fragen des Soprans mit „Nein“ und „Ja“. Danach und davor kommt zum gleichzeitigen Bekenntnis zweier „Ichs“, wie es so plastisch vielleicht erst dem Opernkomponisten Mozart wieder gelingt. Ein expressives Bass-Rezitativ, eine Chorallinie des Soprans vereinigen sich in Liebe zu Jesus so innig, als könne „Jesus“ auch ein anderes Wort für „Liebe“ sein.

Auch für die Weisen aus dem Morgenland im 5. Teil komponiert Bach dialogisch. Sie sind auf der Suche nach der Krippe, das Altsolo, das dem Chor antwortet, hat Jesus schon im Herzen: „…sucht ihn in meiner Brust“. Ob Bach dieses Stück neu komponierte oder nicht, ist unklar. Wer aber immer noch argwöhnt, der Thomaskantor habe sich reichlich viel Arbeit erspart, sollte bedenken, dass er für mehr als zwei Stunden Musik, „Recycling“-Arbeit und Proben eingeschlossen, drei Wochen Zeit hatte. Das war nur zu schaffen, in dem er für den 6. Teil von vornherein eine komplette Kirchenkantate übernahm, die verschollen ist, aber wohl 1734 zur Leipziger Michaelismesse entstand.

Diesmal geht es darum, die Anbetung der drei Weisen an der Krippe mit dem Bericht von den vergeblichen Nachstellungen des Herodes zu verbinden. Dem Librettisten gelang eine Meisterleistung bei der Aufgabe, diesen Stoff auf sieben bereits komponierte Stücke zu verteilen – nur drei Rezitative schrieb Bach für diese 6. Kantate neu. In der Sopranarie „Nur ein Wink von seinen Händen“ ziehen uns metrische Spielereien den Boden unter den Füßen weg, wozu die Zeile „Hier wird alle Kraft verlacht“ nicht besser passen könnte. Und der leichte Wink, mit dem der Höchste die Feinde stürzt? Zwei Staccatonoten bringen, fast wie ein Witz, gleich anfangs die Bewegung des Orchesters ins Stocken.

Wenn vor dem Schlusschoral alle vier Solisten einander dankbar ins Wort fallen („Was will der Hölle Schrecken nun?“), sind wir wieder nahe der Oper: Vier Protagonisten besingen ein Happy End. Wie das alles damals in Leipzig ankam? Reaktionen der Zeitgenossen sind nicht überliefert. Dafür etwas Wichtigeres: 74 Blätter mit der Handschrift des Komponisten, je 34,5 mal 21 Zentimeter groß – die Partitur. Und dazu nicht weniger als 202 Blätter mit sämtlichen Einzelstimmen.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand – auf dieser Website in leicht erweiterter Fassung zu lesen – für das Programm des Gürzenich Orchesters Köln, das mit dem Bach-Verein Köln unter der Leitung von Jonathan Cohen am 21. Dezember 2025 das Weihnachtsoratorium vollständig in der Philharmonie Köln aufführt. Illustration: Ausschnitt aus dem Autograph der Partitur mit der Korrektur des Komponisten, der im Eingangschor zuerst irrtümlich die Worte “Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten” aus der von ihm verwendeten Vorlage eingesetzt hatte, um sie dann durch “Jauchzet, frohlocket…” zu ersetzen.