Giuseppe Verdi geriet mitten hinein in die Geburt des modernen Italien. Danach beendete er mit “La Forza del destino” seine Opernpause. Blick in eine Werkstatt zwischen Befreiungskrieg, Eisenbahn und Ehekrise

Im Februar 1862 ist die Eisenbahnstrecke zwischen St. Petersburg und Warschau noch nicht ganz fertig. Seit ein paar Monaten kommt man von der Hauptstadt des Zarenreiches bis nach Kaunas im heutigen Litauen, aber schon im lettischen Daugavpils fällt die Zugheizung aus. Rund 300 Kilometer weit fahren Giuseppe Verdi, seine Frau Giuseppina und ihre beiden Bediensteten bei 33 Grad Minus, in Pelze gehüllt, und der Bordeaux, den sie aus St. Petersburg mitgebracht haben, gefriert in den Flaschen. „Jetzt weiß ich, was Kälte heißt,“ schreibt Verdi, als sie nach elf Tagen Reise – zwischendurch noch einige Meilen im Schlitten – endlich Berlin erreicht haben. Von da sind es nur noch drei Tage nach Paris, ein Katzensprung. Noch mal so lange fahren die Verdis dann bis Mailand.

Was Kälte heißt, das konnte Verdi schon in St. Petersburg sehen. „Man sieht die Kälte“, schrieb seine Frau, „aber man fühlt sie nicht.“ Das betraf die Reichen. Giuseppina war entsetzt, „dass viele Kutscher manchmal die ganzen Tage und Teile der Nacht draußen sind (…), einer tödlichen Kälte ausgesetzt, auf ihre Herrschaften wartend, die in warmen und prächtigen Wohnungen prassen, während draußen vielleicht einige dieser Unglücklichen schon an der Kälte gestorben sind.“ Sie und ihr Mann zählen zu den Wohlhabenden, jetzt erst recht. Das kaiserliche Theater hat Verdi 60.000 Francs für La forza del destino bezahlt, umgerechnet mehr als eine halbe Million Euro.

Geld spielt keine Rolle am Hof Alexanders II., umso mehr der Weg aus der Rückständigkeit. Nach dem verlorenen Krimkrieg hat der Zar gewaltige Reformen in Gang gesetzt, vom Ausbau der Eisenbahn bis zur Abschaffung der Leibeigenschaft. Russland soll konkurrenzfähig werden, das lässt man sich auch in der Kultur etwas kosten. Die Besten aus dem Westen sollen es sein. Als die für Dezember 1861 geplante Uraufführung der Forza del destino platzt, weil die prima donna anhaltend nicht bei Stimme ist, aber nicht adäquat ersetzt werden kann, besteht man natürlich auf einem Nachholtermin. So machen sich die Verdis schon im August wieder auf den Weg nach St. Petersburg…

Mit der Uraufführung am 10. November 1862 ist die Entstehungsgeschichte dieser außergewöhnlichen Oper keineswegs beendet. Sie beginnt aber auch nicht erst im Juni 1861, als der Textautor Francesco Maria Piave sich mit Verdi trifft, um das Libretto zu entwerfen. Sie beginnt mit dem Verstummen des Komponisten in einer der bewegtesten Zeiten der italienischen Geschichte. Verdi will, nach der triumphalen Uraufführung von Un ballo in maschera, Januar 1859 in Rom, nach 23 Opern nicht mehr komponieren. Im Dezember bestätigt er: „Ich habe seitdem keine Musik mehr geschrieben, keine gelesen, ich habe nicht mehr über Musik nachgedacht, ich kann mich kaum an meine letzte Oper erinnern.“

Als er das schreibt, hat sich die politische Landkarte drastisch verändert. In nächster Nähe von Sant´Agata, Verdis Landgut nahe seinem Geburtsort bei Busseto, hat der blutige Weg zu einem einigen Italien begonnen. Aus einem in Einzelstaaten zersplitterten Italien, überwiegend von der Donaumonarchie beherrscht, wird bis 1861, in nicht mal zwei Jahren, ein Nationalstaat, dessen Parlament den König von Piemont zum König von Italien macht. Vittorio Emmanuele, Re d´Italia, kurz: V.E.R.D.I. Und schon lange, ehe es soweit ist, liest man das Akrostichon an Häuserwänden: „Viva VERDI“. Denn auf „ihren“ Komponisten haben sich die Italiener schon seit Jahren geeinigt.

Selbst der unmusikalische Camillo de Cavour singt den Trovatore-Hit „Di quella pira“ aus dem offenen Fenster seines Ministeriums in Turin, als im April 1859 der Krieg beginnt, den er selbst provoziert hat. Cavour ist Ministerpräsident von Piemont-Sardinien, dem autonomen Königreich westlich des kleinen Herzogtums Parma, wo die Verdis leben. Cavour hat demonstrativ die Armee vergrößert und sich diskret die Unterstützung Napoléons III. gesichert. Österreich sieht seine Macht in Norditalien bedroht und marschiert ein ins Piemont, nicht gefasst auf französische Truppen. Überall wird gekämpft.

Am 20. Juni spendet der Komponist 550 Francs für die Familien der freiwilligen Kämpfer, zum Start einer von ihm initiierten Hilfsaktion: „Die Siege bis jetzt wurden von unseren tapferen Brüdern nicht ohne Blutvergießen errungen, unter schrecklichen Sorgen für tausende von Familien. In diesen Zeiten muss jeder, der ein italienisches Herz hat, etwas beisteuern zur heiligen Sache…“ Vier Tage später kommt es 70 Kilometer nordöstlich von Verdis Landsitz zu einer der furchtbarsten Schlachten des Jahrhunderts. Fast 30.000 Männer werden am 24. Juni bei Solferino getötet und verwundet, die österreichische Armee wird von den verbündeten Franzosen und Piemontesern geschlagen.

Die Schilderung der blutigen Szenen, die der Schweizer Augenzeuge Henry Dunant veröffentlicht, führt zur Gründung des Internationalen Roten Kreuzes. Cavours Plan geht nach dem Gemetzel auf, die Lombardei gehört nun zum Piemont, dem sich Parma anschließt. Der begleitende Deal, nach dem die Habsburger Venedig und Venezien behalten dürfen, passt Verdi gar nicht: „Ist Venedig vielleicht nicht Italien? Nach so vielen Siegen dieses Ergebnis! So viel Blut vergeudet!“ An seiner Bewunderung für Cavour ändert das nichts; er besucht ihn und nennt ihn den „Prometheus unserer Nation“.

Das ist erst der Anfang. Gegenüber dem Monarchisten Cavour kommt nun der republikanische Giuseppe Garibaldi ins Spiel, von Süden her, der 1860 mit seinen Freischärlern völlig überraschend die spanischen Bourbonen aus dem „Königreich beider Sizilien“ verjagt und dieses dem König von Piemont zu Füßen legt – sehr kurz gesagt. Die Konflikte auf dem Weg zum einigen Italien sind nicht weniger komplex (um nicht zu sagen verwirrend) als das Libretto von La forza del destino. Ohne den kühlen Kopf Cavour hätten sie den Italienern um die Ohren fliegen können. Und nur Conte de Cavour kann Verdi im Januar 1861 überreden, Abgeordneter im gesamtitalienischen Parlament zu werden.

Zu der Zeit hat der Komponist schon die Anfrage aus St. Petersburg erhalten, aber erst im Juni entscheidet er sich, wieder zu komponieren. Eigentlich ist er seit dem Vorjahr vollauf beschäftigt mit dem Ausbau seines Anwesens in Sant`Agata. „Vier Mauern, um sich gegen die Sonne und die Unbilden der Witterung zu schützen“, so etwas erzählt er gerne allzu Neugierigen, und dass er nur ein Bauer sei. Nein, Verdi ist Herr eines fast sieben Quadratkilometer großen Agrarbetriebs mit 200 Arbeitern und jährlichen Pachteinnahmen von umgerechnet mehr als 200.000 Euro. Ein extrem strenger Patriarch, der seinen Angestellten vorschreibt, bis wann sie abends Ausgang haben.

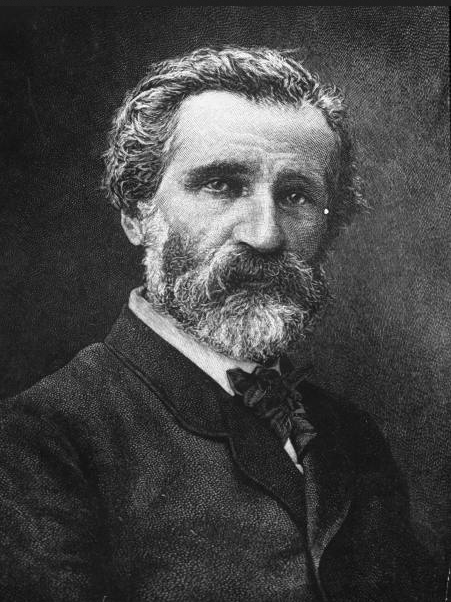

Seine Frau ist hier nicht glücklich. Seit rund fünfzehn Jahren sind die beiden zusammen, die einstige Starsopranistin und der Komponist, vor zehn Jahren zog sie zu ihm nach Busseto, wo man Giuseppina Strepponi anfangs schnitt. Aus früheren Beziehungen hat sie drei uneheliche Kinder, von anderen großgezogen. Geheiratet haben die beiden erst 1859, ein Jahr später schreibt die 45-jährige vielsagend: „Ich umarme dich fest wie in der aktiven Phase unseres Lebens“ . Zudem fehlt ihr, die in ganz Europa sang, in der norditalienischen Provinz anregender Austausch: „Eine einzige Familie in unserer Nachbarschaft würde ausreichen, um die Monotonie des Daseins aufzubrechen.“

Oder eine Reise nach Russland! Es wird auch Giuseppina gewesen sein, die ihren Mann wieder zum Komponieren brachte, neben der Aussicht auf das Geld und eine Besetzung nach seinen Wünschen – und all dem, was in ihm brodelte.

Nicht von ungefähr erreicht Verdi als Opernkomponist mit La forza del destino Neuland, mit einem mosaikhaften Libretto der Extreme, an dem er den bewährten Francesco Maria Piave schwer schuften lässt, einen, der ihm schon neun Operntexte schrieb, darunter La traviata und Rigoletto. Anfang Juni 1861 beginnen sie, während der Conte de Cavour mit erst 50 Jahren stirbt, der „Prometheus“, bei dessen Trauerfeier Verdi weint wie ein Kind. Aber sicher nicht deshalb wird aus dem spanischen Drama Don Alvaro o La fuerzo del sino eines der schwärzesten Libretti. Sämtliche Hauptfiguren sterben, und um alles in Gang zu bringen, wird gleich zu Beginn ein alter Mann erschossen…

Zwar ist die Tragik von Komik kontrastiert, doch sind die komischen Figuren nicht ganz geheuer, wie auch die gute Laune der auffallend vielen Soldatenchöre. Was die Vorlage des Ángel de Saavedra an Kriegerischem zu bieten hat, genügt Verdi nicht. Er nötigt Piave, sich in Wallensteins Lager von Friedrich Schiller zu bedienen. Wenn aber schon in der Kneipe des 2. Akts „Morte ai Tedeschi!“ gerufen wird, sind die Österreicher gemeint. Gegen sie wurde 1744 bei Velletri gekämpft, konkret benannter Schauplatz des 3. Aktes und Legitimierung für den Handlungssprung von Spanien nach Italien: Tatsächlich waren die Königreiche von Neapel und Spanien verbündet.

Die Parallelen zu dem, was Verdi erlebt hat, sind klar. Aber die „heilige Sache“ entfällt in der Oper, der „Sinn“ des Blutvergießens. Hinter heiterem „Evviva la guerra“ und „la guerra gioia e vita al militar“ ist die Ungewissheit zu ahnen, wie das ausgeht, für wen das gut sein soll. Als Komponist ist Verdi kein Patriot, sondern Fatalist. Dass aber das Risorgimento mitschreibt an der Forza del destino, hat Franz Werfel 1924 in Verdi – Roman der Oper auf eine Formel gebracht: „Garibaldi, das ist Verdis Kabalettenherz, seine tobende Hymnik, der aufpeitschende Enthusiasmus seiner Chöre…Cavour, das ist Verdis unaufhörlicher Entwicklungs- und Zieltrieb, seine Härte gegen sich selbst…“

„Und Härte gegen mich“, könnte der Librettist hinzufügen, aber das tut Piave natürlich nicht. Er kennt das ja und freut sich, stets am Rand des Ruins, über 3000 Francs Honorar. „Orribile“, schreibt Verdi neben den ersten Entwurf des Terzetts im ersten Akt, die Worte Alvaros, kurz bevor die Flucht des Liebespaares scheitert. Zeile vier: „scheußlich“, Zeile fünf: „zu gewöhnlich und nichtssagend“, zusammenfassend: „Fast alle Verse des Terzetts sind schlecht.“ Ein Wunder, dass bis zum 20. September 1861 alle vier Akte beisammen sind, noch ein Wunder, dass Giuseppe Verdi die zweieinhalb Stunden Musik dann in zwei Monaten komponiert, freilich nur als Particell notiert, nicht als Partitur. Wie immer wird er die Orchestrierung erst während der Proben abschließen.

Seine Frau hat längst Vorkehrungen für die Reise nach Russland getroffen, hat „Kleider, Unterröcke, Mieder und Hemden füttern, polstern, mit Pelzbesatz versehen lassen“ und einem Freund geschrieben, der zwischen Italien und St. Petersburg pendelt. „Was den Wein betrifft, hier die Anzahl der Flaschen und die Sorte, die Verdi gern hätte: 100 kleine Flaschen Bordeaux-Tischwein; 20 Flaschen feinen Bordeaux; 20 Flaschen Champagner… Bei unserer Ankunft in Petersburg werde ich dann mit Dir abrechnen, da ich vom Rang einer Sängerin zu dem der Hausfrau aufgestiegen bin, ein Rang, der mir sehr viel lieber ist…“

Die gute Laune wird eine Weile halten. Dabei fügt sich Giuseppina Verdi, geborene Strepponi, ebenso „in ihr Schicksal“ wie unzählige begabte, selbstbewusste, ambitionierte Frauen ihrer Zeit, denen auf den Opernbühnen die Frauengestalten gegenüberstehen, die für ihren Eigensinn bezahlen müssen, ins Kloster gehen, wahnsinnig oder todkrank werden, sich das Leben nehmen oder umgebracht werden. Giuseppe Verdi ist ein Experte des Frauenopfers, und keine Gestalt hat er so leiden lassen wie die Leonore der Forza del destino, die zuerst ihren Geliebten verliert, dann den Kontakt zur Außenwelt, ihr Geschlecht verleugnend, schließlich das Leben, vom eigenen Bruder erstochen.

„Heilig durch ihre Leiden schwebt sie zu Gottes Thron empor.“ Wer das heute hört, das ganze Schlussterzett, ist hin und weg, trotz allem, unabhängig von der aktuellen Statistik der Femizide , die mit 85.000 ermordeten Frauen und Mädchen weltweit und jährlich die 1860er weit übertrifft. Dieses Terzett gibt es aber erst seit 1869, als die zweite Fassung der Oper in Mailand uraufgeführt wird. Zwar ist die Petersburger Uraufführung der ersten Fassung ein großer Erfolg – am 10. November 1862, mit der französischen Sopranistin Caroline Barbot, die für ihre Leonora so viel Geld bekommt wie Verdi für die ganze Partitur. Aber es bleibt ein work in progress. Im Oktober 1863 schreibt Verdi an Piave: „Wir müssen eine Möglichkeit finden, so viele Tote zu vermeiden.“

Einiges kommt dazwischen, der gewaltige Don Carlo für Paris zum Beispiel, dessen französisches Libretto andere schreiben. Francesco Maria Piave schafft es nur noch, Verdi bei der Neufassung von Macbeth zu helfen. Ende 1867 erleidet er einen Schlaganfall, der ihn gelähmt, sprechunfähig und mittellos hinterlässt – Verdi hilft der Familie mit einer beträchtlichen Summe. Es ist dann Antonio Ghislanzoni, der das Libretto der Forza del destino überarbeitet und Alvaro am Ende den Sprung vom Felsen erspart. Zudem erweitert Verdi das alte Vorspiel zu einem genial ausgreifenden Trailer.

Und Teresa Stolz kommt ins Spiel, die 35-jährige Leonore der Produktion an der Scala. Da möchte Giuseppina, inzwischen 54, Giuseppe nicht bei den Proben stören: „Ich glaube, es ist ein weiser Entschluss, Dich in Ruhe zu lassen und zu bleiben, wo ich bin. Wenn ich mich auch nicht vergnüge, so liefere ich mich doch nicht weiteren Kränkungen aus.“ Zur Premiere am 27. Februar 1869 kommt sie aber doch. Es gibt Jubel wie nie zuvor in diesem Haus, 27 mal muss der Komponist sich verbeugen. Seine Liaison mit Stolz hält indessen länger als eine Spielzeit und führt zur handfesten Ehekrise. Später, viel später haben die beiden Frauen Rezepte ausgetauscht und füreinander eingekauft…

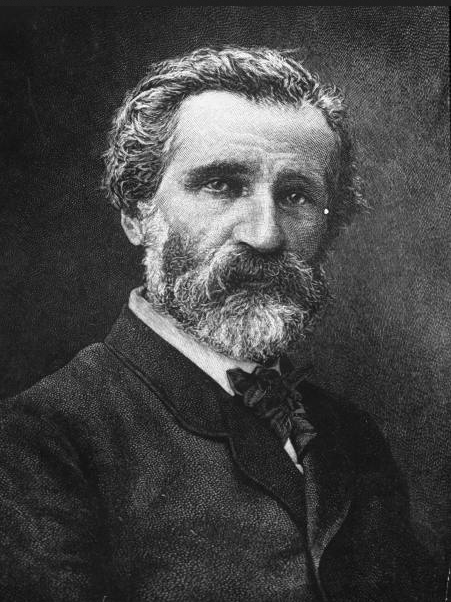

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand für das Programmbuch zur Neuinszenierung von La forza del destino (Fassung von 1869) im Opernhaus Zürich, Premiere am 2. November 2025, musikalische Leitung: Gianandrea Noseda, Regie: Valentina Carrasco, Donna Leonora: Anna Netrebko, Don Carlo: George Petean, Don Alvaro: Yusif Eyvazov.- Illustrationen: Verdi um 1860, Lithographie nach einem Foto von Etienne Carjat (Wikipedia); Nach der Schlacht von Solferino (Ausschnitt), Gemälde des Augenzeugen Franz Adam, Quelle und Infos: Galerie Paffrath; Giuseppina Strepponi um 1845, mit 30 Jahren, Maler unbekannt (Wikipedia)