Mit den Stuttgarter und den Dortmunder Philharmonikern gestaltete deren Chefdirigent Gabriel Feltz von 2007 bis 2019 alle Sinfonien von Gustav Mahler. Persönliche Eindrücke eines Mahler-Fans, der die vierzehn CDs erkundet und einen sinfonischen Kosmos neu entdeckt

Was ist das für ein Klang, endlose Sekunden lang? Mahlers Erste, vierter Satz, Takt 158. Grau mit etwas Violett, durchsichtig und undurchsichtig. Streicher und Oboen wollen vom e zum f, aber die harmonische Spannung ist für den Moment aufgehoben, darunter ist kein fester Grund. Hörner, Fagotte, Klarinetten schieben in tiefer, enger Lage F, As, Ces zusammen. Man hört und blickt von hier in alle Richtungen, auf die Leidenschaften und Leittöne des 19. Jahrhunderts, auf das Ungewisse der kommenden Zeiten, auf unsere auch. Von Gustav Mahler 1888 notiert, im Februar 2012 so gespielt. Nur ein paar Sekunden, aber diese Zeit ist nicht zu messen.

So hatte ich die Stelle im Finale von Mahlers Erster noch nie gehört. Ich hörte sie mehrmals. Man kann eine CD ja einfach mal stoppen bei 3’05 und die Passage checken, im krassen Gegensatz zur Situation, in der die Aufnahme mit den Stuttgarter Philharmonikern entstand, live vor 2000 Leuten in der Stuttgarter Liederhalle. Der besondere Moment wurde wohl auch darum möglich. Zusammen mit einem Publikum, einem real anwesenden, geschieht beim Musikmachen etwas anderes als ohne. Eine Binsenweisheit, doch wie wahr sie ist, das wissen wir durch die Lockdowns jetzt besser als je zuvor.

Mahlers Erste war auch meine erste seiner Sinfonien um 1980 herum, als einsame Jünglinge ihn immer noch als den großen Anderen entdecken konnten, zwanzig Jahre nach Theodor W. Adornos bahnbrechendem Essay und dem Beginn der ersten Gesamteinspielung mit Leonard Bernstein. Lange hörte ich das Stück gleichsam durch die Worte Adornos hindurch, demzufolge sie gar nicht „wie ein Naturlaut“ begann, sondern, im Diskant, mit „einen unangenehm pfeifenden Laut, wie ihn altmodische Dampfmaschinen ausstießen“. Das Gebrochene, Doppelbödige erschien hier als wesentliche Qualität, schon auf das ganze Schaffen Mahlers und gleich noch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorausweisend.

Feltz begibt sich ins Material und realisiert Extreme

Es entstanden natürlich Antithesen zu dieser Sicht, schon Mitte der 1980er hatte Komponist Dieter Schnebel den „Kult des Negativen“ um Mahler satt, viele Musiker auch. Bei Gabriel Feltz höre ich eine Erste, die beide Seiten berührt, ohne deren Synthese zu sein oder sein zu sollen. Extreme werden mit der Integrität eines Kapellmeisters bester Tradition realisiert. Weder Psychologe noch Schamane, begibt sich Feltz ins Material, lässt sich aber auch mitreißen wie im ersten Satz nach dem Durchbruch zur Reprise. Selten erlebt man die Jauchzer der sieben Hörner so übermütig und so vom Folgenden beglaubigt – die Geigen überholen sich fast selbst, der ganze Schluss platzt vor Vitalität.

Mit der Zweiten Sinfonie hatte nicht nur Hans von Bülow ein Problem. Ihm spielte Mahler 1891 am Klavier aus der Todtenfeier vor, die der Beginn der Zweiten werden würde, und Bülow hielt sich die Ohren zu. „Wenn das noch Musik ist, dann verstehe ich überhaupt nichts von Musik“, soll er gesagt haben. Mich hat neben der Länge immer der kaiserzeitliche Bombast von dieser „Auferstehungssinfonie“ ferngehalten. Aber die Stuttgarter Philharmoniker öffnen in der letzten Aufnahme, die sie in ihren zehn Jahren mit Feltz machten, spannende Perspektiven. Der Anfang in den Bässen ist so ruppig, so sehr früher Expressionismus, dass ich mir den verschreckten Bülow gut vorstellen kann.

Die Musik „steht“ ein bisschen, die Statements der Bässe und das Tremolo darüber sind fast getrennte Ereignisse. Anders als beim offensiven Klemperer 1962 weiß man nicht gleich, wo es langgeht. Man kann sich als Hörer einen Platz suchen, sozusagen unbevormundet, und von dort auch die Umgebung dieser Komposition erkennen, etwa den Beginn der Walküre, die Mahler in Leipzig dirigiert hatte, ehe er dort die Todtenfeier skizzierte. Feltz´ Mischung aus Nüchternheit und Emphase hält auch dem Überwältigungsanspruch im fünften Satz stand. Da ist Platz für Psychogramme wie die Aktionen der Streicher zu den Worten „Dein ist, ja dein, was du gesehnt“: Einander wie Wellen überlagernde Tremoli von Fortepiano zu Pianissimo, in denen sich beunruhigende Akzente ergeben. Nur ein paar Takte, die sehr modern die Instabilität hinter der gesungenen Zuversicht beleuchten.

Die Dritte wird von Gabriel Feltz als ein Fest des Lebens realisiert, als sehr irdische, pulsierende Antwort auf die „Auferstehung“ im selben großen Maßstab. Allein ihre Ecksätze sind so zusammen so lang wie die ganze Vierte, die kürzeste aller Mahlersinfonien, nach der längsten Pause in seiner sinfonischen Werkstatt zum Jahrhundertwechsel vollendet, schlank besetzt, licht, mit einem fromm-verrückten Text im Finale. Man hat die Vierte wegen ihrer spielerischen Kontraste auch schon für ein gänzlich ironisches Werk gehalten, aber der ganzen Wahrheit kommt Feltz näher: Er genießt mit dem Orchester Szenenwechsel und Karikaturen, zugleich nimmt er Strukturen und Verdichtungen so ernst (besonders heftig im ersten Satz nach Takt 110), dass die Fünfte gar nicht mehr so fern erscheint. Am wenigsten in der unendlichen Ruhe und Weite des Poco adagio, von dem es eine Schiffsverbindung zum berühmten Adagietto gibt, durch Viscontis Film für immer mit Venedig verknüpft…

Zeit ohne Ende für das Adagietto

Lässt sich dieses Adagietto überhaupt noch „neu“ spielen und hören? Mit dieser irgendwie auch engstirnigen Frage habe ich den Satz direkt angesteuert und mich sofort entspannt. Was für eine Weite! Unbefahrenes Gewässer, alles frei, auch die Liebe darin, die Behutsamkeit. Unmerkliches Vibrato der Streicher, die hier nur eine Harfe bei sich haben, fantastisch aufgenommen: konkret und symbolhaft zugleich klingen die Harfentöne, „wissend“. Verzögerungen und Abstufungen entstehen aus dem Musizieren heraus, doch wer etwa bei Takt 34 nachschaut, stellt fest: den Neuansatz der Linie, pianissimo der Zweiten Violinen, hat Mahler so gewünscht. Er schrieb auch „sehr langsam“ über den Satz. Aber noch nie wurde er so langsam gespielt wie hier.

Zwölfeinhalb Minuten! Mengelberg konnte 1926 mit sieben Minuten zwar auch nicht danebenliegen, da er das Stück mit dem Komponisten erarbeitet hatte; der „Standard“ liegt bei knapp zehn Minuten, aber oft klingt auch der Rest nach Standard. Hier nicht – das Adagietto der Stuttgarter ist befreiend. Auch im „ersten Satz an zweiter Stelle“, wie Mahler sein „Stürmisch bewegt“ nannte, weicht Feltz in der Fünften vom (mir) Vertrauten ab – stürmisch ja, aber von innen, emotional. Der obsessiv splitternde Weltroman, den ich da sonst gern hörte, ist es – am 13. Januar 2009 – nicht, und es wäre unredlich zu behaupten, dass ich nun ohne weiteres auf ihn verzichten mag. Jeder Mahlerenthusiast hat ja seine ganz persönliche Sternenkarte für den Kosmos der Sinfonien.

Auf meiner führt ein Weg von der Dritten zur Sechsten – die Takte 132 ff im ersten Satz der Dritten wirken wie ein Vorschein des „Chorals“ im ersten Satz der Sechsten. Diesen Satz entdeckte ich für mich zuerst mit Pierre Boulez und den Wiener Philharmonikern, 1994 aufgenommen. Boulez beginnt den Marschrhythmus mit 108 Vierteln pro Minute, Feltz mit 122. Danach erliegen beide dem Sog des Geschehens und werden, bis der Choral erreicht ist, immer schneller, der Franzose bis 119, der Deutsche bis 127 beats per minute. Innerhalb der Fieberkurve konturiert Boulez Details sehr scharf und schon katastrophisch, während Feltz Akzente mehr ins Geschehen einbindet. Das Pizzato im „Choral“, vom Marschthema abgeleitet, erklingt in Stuttgart nur als Schatten im Unterbewussten: Hier ist die Idylle noch geschützt.

Mahler, der Komponist kommender Katastrophen, seiner privaten und denen des 20. Jahrhunderts? Als solcher ist er posthum so sehr vereinnahmt worden, dass die Siebte nach der Sechsten immer noch vielen zu positiv ist. Von solchen Polarisierungen kann man sich nun erholen. Vielleicht gerade weil sich Gabriel Feltz, wie er sagt, zum Optimismus der Siebten vom Finale her bekennt, kann sich die Melancholie wie von selbst entfalten, die auch in ihr ist. Über den verzweifelten Anläufen der Geigen im ersten Satz, Takt 13, hat das Tenorhorn etwas unsagbar Tröstendes – und zugleich Vergängliches. Von da gehört, hat wiederum die dauererhitzte Freude des Finales etwas von einer virtuosen (Selbst-)Behauptung – der die Musiker nichts schuldig bleiben.

Impressionismus, Klezmer, Abstraktion

Die Achte war eine meiner frühen Lieblingssinfonien. Ich sah da wirklich die Planeten um das Genie mit dem von Geist zerfurchten Gesicht kreisen, und die erste Liveaufführung, bei der mein Bratschenlehrer im Orchester saß, war eine Offenbarung; danach erlebte ich die Achte nur noch einmal im Konzertsaal. Diese Menge, dieses Leuchten! Um so mehr habe ich die Wiederbegegnung mit dem Werk gefürchtet – nicht, weil mir Referenzaufnahmen im Kopf im Wege wären. Es hätte sich ja erweisen können, dass mir dieser Mahler, der nun explizit weltanschaulich wird, inzwischen fremd ist. Aber zuerst mal: gutes Tempo, wirklich „impetuoso“ und nicht “maestoso“, wie man das auch erleben kann.

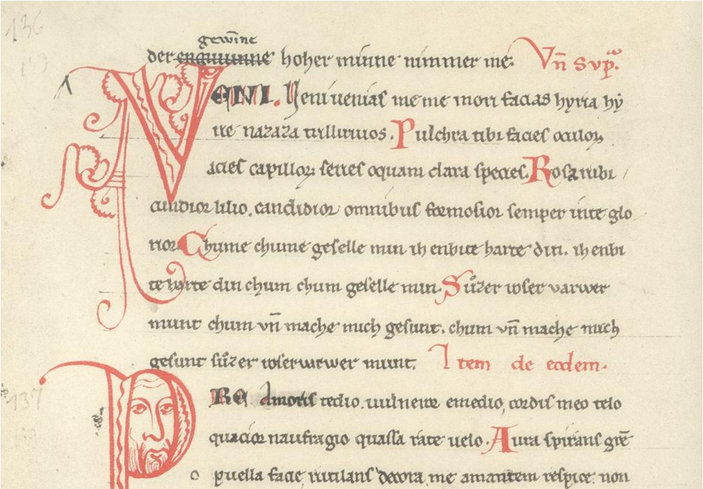

Dann stellen sich Entdeckungen ein bei dieser ersten Mahler-Aufnahme, die Gabriel Feltz nach dem Wechsel zu den Dortmunder Philharmonikern machte. Es gibt neben den entschiedenen „Veni, creator“-Linien auch eine zutrauliche kleine Melodie, zweite Geigen, Ziffer 30, die etwas Folklorehaftes hat, zu „Infirma nostri corporis“, „unseres Leibs Gebrechlichkeit“, kurz vorher schimmert sie schon in einem impressionistischen Streicherdiskant. Vielleicht wurde in einer der grob geschätzt 4000 Einzelstudien zu Mahler schon nachgewiesen, dass sie vom Klezmer kommt? Auf jeden Fall verbinden sich hier sehr verschiedene Sphären, auch vorher schon, wenn zu denselben Worten im stabil gesetzten Chor die Sologeige wie ein improvisierender Spielmann auftritt.

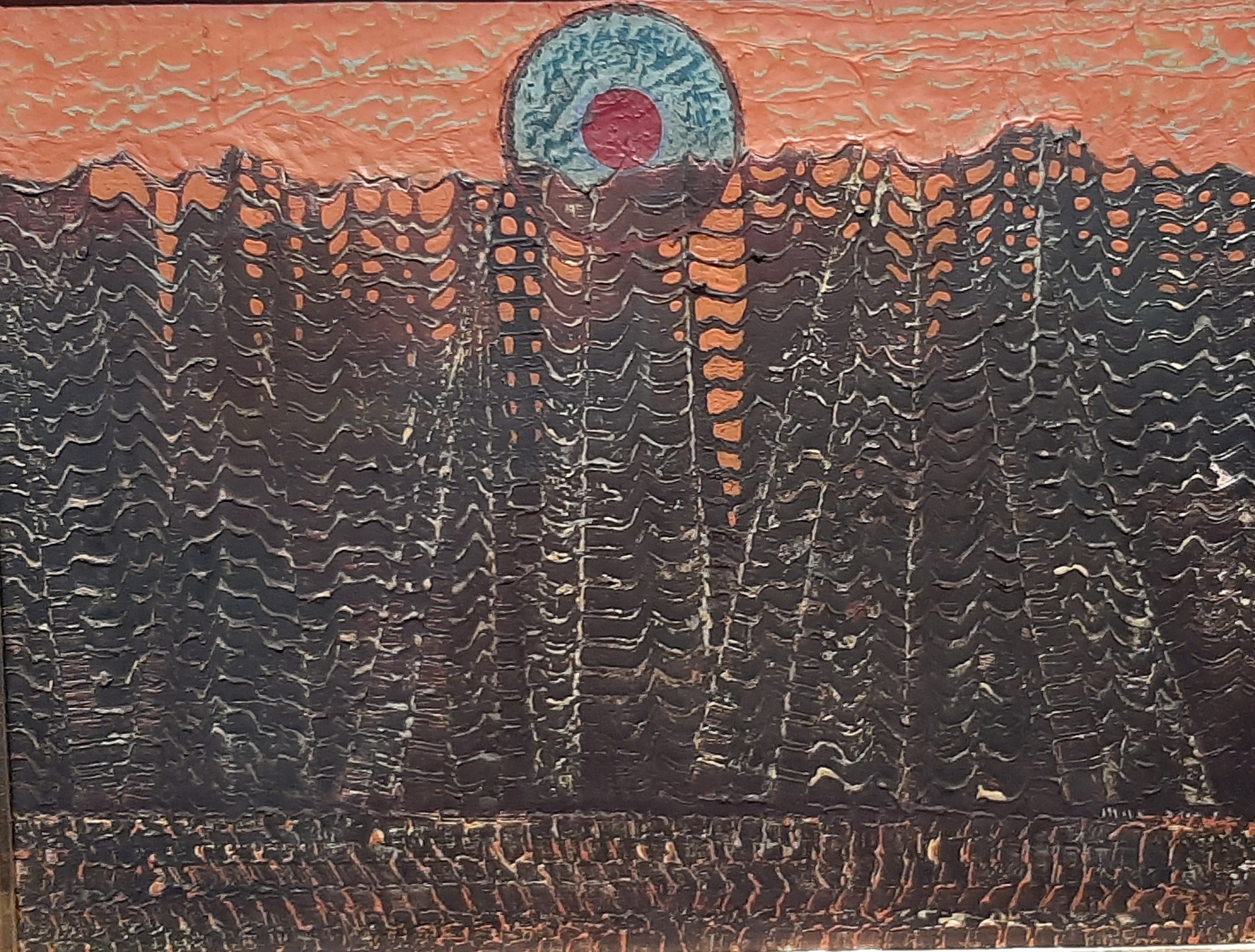

Was Mahler noch an Gegensätzlichem zusammenbringt, formal, stilistisch, philosophisch, mit einer Kraft, die über das Verletzliche nicht hinweggeht – man hört auch den Kinderchor sehr gut! -, das lässt ahnen, wie und warum die Uraufführung 1910 auch als europäisches Ereignis wahrgenommen wurde. Auch ein altes und ein neues Europa hat Mahler zusammengebracht, und das Neue erlebe ich im „Faust“-Teil so klar wie noch nie – zu Goethes unfassbar moderner Perspektive in „Waldung, sie schwankt heran“. Das wird von Mahler in schon postexpressionistischer Abstraktion in karge, statische Klänge gefasst – und danach singt Pater Extaticus, als käme er direkt aus dem Tristan.

Inseln über dem Schwarzen Loch

In der Neunten stoßen die Musikwissenschaftler auf ein „Formproblem“, weil der erste Satz so schwer ordentlich nach der alten „Hauptsatzform“ zu sortieren ist; die Exegeten folgten weitgehend Alban Berg, der hier „Todesahnung“ hörte. Natürlich ist er dunkel, grob gesagt, aber in der Aufnahme mit den Dortmunder Philharmonikern – der jüngsten im Zyklus, Juli 2019 – geht es für mich um Spannenderes als den Tod. Eine Gravitation unterhalb des Erklingenden wird spürbar, wie ein Schwarzes Loch der Seele, gegen das die orchestralen Äußerungen sich behaupten und das sie dadurch zugleich beschreiben.

Es ist anrührend, wie zu Takt 64 der Schritt der Geigen von Fis zu E hervorgehoben wird, zur großen None eines D-Dur, das wie ein tröstliches Plateau wirkt. Jede energische Aktion bleibt Insel, vom Versinken bedroht. Die Sekunde abwärts, die große wie die depressivere kleine, ist symptomatisch. Es gibt kein „Vorwärts“ im Sinne der sinfonischen „Romane“, aber auch keinen Stillstand: Man gerät in einen inneren Kosmos, und der Versuch, davon zu sprechen, lässt Mahlers Sprache an Grenzen geraten, ans Nicht-mehr-ganz-Identische. Der Versuch, daraus zu entkommen, führt zu den „trivialen“ Grotesken der Mittelsätze, denen Demut folgt – und wieder eine der Passagen, in denen man die Welt nach Mahler hört, weil die Musiker sich ganz darauf einlassen: die kargen Takte 28 bis 39 könnten auch bei Schostakowitsch stehen.

Die Zehnte mit den Stuttgartern, den von Mahler noch instrumentierten ersten Satz, habe ich zum ersten Mal im Auto gehört, auf der sonntagsleeren A7 nördlich von Hannover, unter lichten Wolken. Das Auto, die Fahrbahn, die Gegend, alles kam mir auf einmal sehr vorübergehend vor. Man hört den Klängen die Spannungen einer endenden Epoche an. Sie zerbrechen fast daran, aber ihre letzte Kraft ist eine große.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt – eine im September 2025 überarbeitete Fassung des Textes “Integrität statt Polarisierung” vom September 2021. Dieser erschien im Booklet zur Gesamtaufnahme der Sinfonien Gustav Mahlers mit den Stuttgarter und Dortmunder Philharmonikern (2007-2019, live) unter der Leitung von Gabriel Feltz, dessen ausführliche Werkkommentare das Booklet – nebst Übersetzung ins Englische – ebenfalls enthält. Die 14-CD-Box erschien bei Dreyer Gaido Musikproduktionen.