Was erzählen uns Frühwerke und Erstlinge über ihre Komponisten und deren Zeit? Ein Früh-Stück mit Musik von J.S. Bach bis Rebecca Saunders

In ersten Werken ist oft eine Unmittelbarkeit, die so nie wieder erreicht wird, epigonaler Eierschalen ungeachtet. Wie stark sie wirken können, das erlebte man zum Beispiel, als beim Festival Lockenhaus vor einigen Jahren auf ein Klaviertrio des 24jährigen Beethoven die Suite für Klarinette und Streichquartett folgte, die Ferrucio Busoni komponierte, als er vierzehn war. Was der Klarinettist Reto Bieri und vier Streicher da spielten, stellte Beethoven in den Schatten, den er sonst oft selbst wirft. Busoni hatte auf seine Weise mehr zu sagen, Trauriges, Eigenwilliges, in den Stilmitteln bequem auf dem generellen Stand des Kompositionsjahres 1880, vor allem aber ganz bei sich, authentisch, ohne das Hindernis eines noch nicht beherrschten Handwerks.

Selten mündet frühes Hochniveau ins Mittelmaß. Aber umgekehrt gehören Komponisten, deren Anfängen man die Mühe mit dem Material anhört, die nicht wie aus dem Ei gepellt daherkommen, die allenfalls im Rückblick vielversprechend wirken, später oft zu den Innovativen – wobei der Anspruch der Fortschrittlichkeit nicht für jede Epoche und jede Ästhetik angemessen ist. So etwas stellt sich heraus, wenn man ein paar Früh-Stücke quer durch die Zeiten erkundet mit den Fragen: Wo kommt das her? Wie viel vom Späteren hören wir da schon, und was vom Frühen wurde später ausgebaut oder ging verloren? Was trennt und was verbindet Frühes von Bach bis Saunders?

Dass zum Beispiel Ferruccio Busoni in seiner Suite der Klarinette so wunderbar geschmeidige, melancholische Linien schreiben konnte, lag auch an seinem Vater, einem korsischen Klarinettisten, der wie die Mutter, eine österreichische Pianistin, so schlecht verdiente, dass ihr Sohn mit eingespannt wurde. Mit sieben Jahren begann er seine Podiumskarriere als Pianist. Später sagte er: »Ich hatte keine Kindheit.« Vielleicht hören wir in der Suite des Knaben auch etwas, das er nicht leben konnte – wobei »Kindheit« vor 150 Jahren anderes bedeutete als heute.

»Ich hatte keine Kindheit«

Vollends anders war es bei Johann Sebastian Bach, in dessen Zeit ein Satz wie »Ich hatte keine Kindheit« undenkbar war. Knaben wurden früh in die Berufe ihrer Väter eingeführt – und Ambrosius Bach war Chef der Eisenacher Stadtmusik. Als Johann Sebastian, mit neun Jahren elternlos, zu seinem großen Bruder nach Ohrdruf zog, setzte der die Ausbildung auf hohem Niveau fort. Mit etwa dreizehn Jahren kopiert der Schüler die Choralfantasie »Nun freut euch, lieben Christen gmein« von Dietrich Buxtehude so, wie es nur einer kann, der diese Musik begreift, und möglicherweise schon im Jahr darauf, 1699, setzt er sich mit den aktuellen Triosonaten des jungen Tomaso Albinoni auseinander.

Bachs Fuge C-Dur BWV 946 über einen Finalsatz des Venezianers gehört jedenfalls zu seinen frühesten überlieferten Werken – und natürlich stünde man hier gern schon vor einem Wunderwerk. Das ist es aber nicht, auch wenn Bach seine Vorlage zu übertreffen sucht und ein eigenes Stück daraus macht. Aus den drei Stimmen in B-Dur werden vier in C-Dur, für die Orgel, aber auch am Cembalo spielbar. Dieses C-Dur wird trotz einiger Ausweichversuche nicht verlassen, chromatische Episoden haben keine konstruktiven Konsequenzen, es bleibt eine kontrapunktische Handwerksübung – bis zu den vier verblüffenden Schlusstakten, einer Coda mit Vorhalten, wo die Terz von C-Dur zur großen None eines D-Dur-Septnonenakkords wird. Jeder halbwegs mit Bach vertraute Hörer, dem man diese Takte zum Erraten vorspielte, würde den Komponisten erkennen.

Ob Bach selbst an dieser Stelle ein »Das bin nur ich!« empfand wie Aribert Reimann mit zwanzig Jahren, bei ein paar Takten der Violinsonate, an der er arbeitete? Vielleicht entfernt, aber ganz sicher ohne »ich« – das Autoren-Ich in der Musik ist ein Konzept der frühen Romantik. Auch Mozart kannte es nicht, aus dessen jüngsten und jungen Jahren es bekanntlich nicht an Belegen seiner Höchstbegabung fehlt – die von seinem Vater noch gezielter gefördert wurde als die von Bach.

Trotzdem kann man das Staunen der Zeitgenossen immer noch gut nachvollziehen, wenn man hört, was Mozart 1764 in Paris publizierte. Seine Sonate G-Dur (KV 9) ist so charakteristisch, dass sie sogar die gängigen Modelle der Zeit ein wenig hinter sich lässt, etwa die Sonaten des in Paris ansässigen Johann Schobert. Dort war die begleitete Klaviersonate große Mode, der Siebenjährige begriff ihre Bauart so schnell wie heutige Altersgenossen einen Lego-Bausatz. Er verblüfft im Kopfsatz mit verminderten Septakkorden, über denen die Violine an die Grenze zur Dissonanz geht; im Finalsatz glaubt man seine A-Dur-Klaviersonate von 1783 vorauszuhören.

Entwicklung in aller Ruhe

Dass da schon viel angelegt scheint, dass der Weg vom Frühwerk bis zur entwickelten Sprache auf die Nachwelt so folgerichtig wirkt, als hätte es gar nicht anders kommen können, liegt wie bei Bach auch an einer ruhigeren Umgebung. Informationen brauchten mehr Zeit, auch stilistische Einflüsse. Musiksprachen etablierten sich bei Musikern und Hörern so stabil, dass Komponisten sich in ihnen entwickeln konnten. Die beschleunigte »Verwandlung der Welt« (Jürgen Osterhammel) setzte erst nach der politischen Revolution in Frankreich und der industriellen in England ein. Darauf reagierten Komponisten vielfach, mit der Entdeckung der Subjektivität und Besetzungen für größere Säle, mit dem Kult des Genies in entzauberter Welt, aber auch mit der Rückbindung an klassische Modelle wie bei Felix Mendelssohn.

Wer nach dem a-Moll-Klavierkonzert des Dreizehnjährigen das ein Jahr später, 1823, geschriebene Doppelkonzert d-Moll für Violine und Klavier hört, erlebt zugleich den Weg von Mozart zu Beethoven, einen extrem witzigen Kopf und innige Vertrautheit mit den Instrumenten – aber der Weg zum nur drei Jahre späteren »Sommernachtstraum« oder gar dem finalen Oratorium »Elias« scheint nicht vorgezeichnet. Gerade vom Frühwerk aus hörend stellt man fest, dass Mendelssohns Entwicklung nicht so linear verlief, wie man das bei einem derart stark an Traditionen interessierten Komponisten vermuten könnte.

Wie aber klingt der Beginn bei einem, der nicht aus musikalischer Sphäre kam, dessen Vater, ein Marine-Infanterist, davon träumte, seinen Sohn Seemann werden zu lassen, und nicht die Mittel hatte, ihn zu fördern? Claude Debussy schaffte es trotzdem ans Pariser Konservatorium. Für die angestrebte Karriere als Klaviervirtuose reichte das Talent nicht, aber für einen Ferienjob als Hauspianist der russischen Millionärin Nadeshda von Meck, auf Sommerfrische in Europa unterwegs. In »nächtelangen Séancen« (Claus-Christian Schuster) musste »mein kleiner Franzose«, wie von Meck ihn in einem Brief an ihren Freund Tschaikowsky nennt, mit zwei russischen Musikern die gesamte verfügbare Literatur für Klaviertrio zur Erbauung der Familie darbieten – und setzte sich 1880, mit achtzehn Jahren, selbst an so ein Trio.

Es ist eklektisch, es platzt von Themen, Motiven, Ideen, unterschiedlichen Stilebenen. »Im Finale«, schreibt der Pianist Claus-Christian Schuster, »klaffen Absicht und Ausführung wohl am weitesten auseinander … ein wenig so, als ob Hochsprache und Dialekt, Sakrales und Vulgäres willkürlich vermischt würden.« Aber es sind ein Drang und eine Expressivität in dieser Vielfalt, die einen gespannt zuhören lassen, auch ohne an den Debussy zu denken (und denken zu müssen), der zwanzig Jahre später bahnbrechend ist.

Harte Schule der Rebellen

Es sind oft nicht die »Wunderkinder«, die später Konventionen sprengen, sondern halbe bis ganze Autodidakten, Künstler, denen ihr Handwerk nicht beizeiten zufliegt, wie Berlioz, Wagner, Mahler, Schönberg. Das gilt zumindest in der Musik, in der dieses Handwerk viel mehr Zeit und Mühe kostet als in allen anderen Künsten. Ferruccio Busoni, der als Komponist offenbar sehr früh realisieren kann, was ihm vorschwebt, wird kein Rebell. In seinem Klavierkonzert von 1904 wird das Erbe des 19. Jahrhunderts wie auf einem andern Planeten neu und gigantisch installiert. Seine Oper »Doktor Faust«, über der er 1924 stirbt, steht neben allen Strömungen ihrer Zeit, zehrt aber zitatenreich von der Musikgeschichte. Am nächsten ist Busoni der Zukunft als Essayist in seiner »Neuen Ästhetik der Tonkunst«, in der er die Mikrotonalität, ja selbst den ideologischen Furor der Serialisten voraussieht.

Dass freilich jeder große Komponist ein Bahnbrecher sein müsse, ist auch ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert. Die »neuen Bahnen«, auf denen Robert Schumann den jungen Brahms zu einer Zeit sah, als auch das Reisen auf neuen Bahnen schon schwer unter Dampf stand, hätte er von Bach und Mozart nicht erwartet. Aber einen, der im brodelnden Wien des Jahres 1909, zu Zeiten einer Explosion stilistischer Aufbrüche, so fulminant durchstartete wie Erich Wolfgang Korngold, den traf die geballte Zukunftserwartung erst recht. Sein Klaviertrio ist wunderbar gebaut nach allen Regeln der Spätdekadenz und stilistisch allenfalls ein Minütchen verspätet: schillerndes Verzögern der Konsonanz, Vermeiden von Eindeutigkeit bei perfekter Durchhörbarkeit und lässig gesicherter tonaler Basis, die auch fein abgeschmeckte Polytonalität zulässt und sich sogar Alban Bergs Opus 1 annähert. Das hier ist auch ein Opus 1, aber sein Komponist ist erst zwölf Jahre alt.

Man begreift noch heute das an Entsetzen grenzende Erstaunen der Zeitgenossen Strauss, Puccini, Sibelius, Humperdinck, Mahler bei der Begegnung mit Musik von Erich Wolfgang Korngold, dem Sohn eines bedeutenden Musikkritikers. Von Begabung zu reden, ist eine krasse Untertreibung. Doch für die Entwicklung der Musik wurde Korngold nicht die Gestalt, mit der zu rechnen war – jedenfalls nicht im Licht eines Avantgarde-Ideals. Sein wunderschönes Violinkonzert von 1939 klingt wie die gereifte Vergrößerung dessen, was im Klaviertrio 1909 steckt. Dieser Musiker fand sich selbst so früh und so sicher, dass er eigentlich ins 18. Jahrhundert gehört hätte, als Komponisten zwar »original« sein sollten und durften, aber, angewiesen auf Adel, Kirche und ein überschaubares bürgerliches Publikum, nicht unablässig neue Welten erschaffen oder Weltuntergänge abwechselnd vorausahnen und bewältigen mussten.

Späte Rückkehr zum Frühwerk

Von diesem Anspruch hat sich ein anderer Bahnbrecher in hohem Alter auf seine Weise erholt. Es ist in keinem Jahrhundert ungewöhnlich, dass ein 21-jähriger Komponist Eigenes zu sagen hat und auch zu sagen weiß. Aber wohl nur einer hat gleich mit seiner ersten Komposition aktuelle Tendenzen gebündelt zu einer neuen Sprache, die selbst siebzig Jahre danach vieles alt aussehen lässt. Das gelang 1946 Pierre Boulez, Schüler von Olivier Messiaen, von René Leibowitz im zwölftönigen Komponieren unterwiesen.

»Notations« nannte Boulez nüchtern die zwölf geistsprühenden Konzentrate für Klavier, denen man nicht gleich anmerkt, wie streng sie durchorganisiert sind: Immer dieselbe Zwölftonreihe, die in je zwölf Takte langen Variationen mit immer anderem Ton beginnt, in »rotierender Permutation«. »An vielleicht zwei Nachmittagen« habe er das damals hingeworfen, erinnerte sich der Komponist als 88-Jähriger. Zuerst hielt er selbst nicht viel davon, aber 1980 begann er, dieses frühe Werk für sich wiederzuentdecken und für großes Orchester neu zu realisieren.

Er hat die Skizzen ausgebaut, mitunter beinahe romantische Klänge erzeugt, als wolle er den eigenen frühen Aufbruch rückbinden ans 19. Jahrhundert. »Es ist die Erfahrung eines Lebens darin«, sagte er. »Für mich ist das nicht orchestrieren, sondern entwickeln. Ich wollte mich mit mir selbst beschäftigen und sehen, was sich mit diesen Ideen machen lässt.« Wenn ein Boulez sagt, er wolle sich mit sich selbst beschäftigen, bedeutet das freilich keine Rückkehr zu jener subjektiven Autorschaft, jener »Romantik«, gegen die der junge Boulez geradezu militant vorging. Er trug damit bei zur Polarisierung der zeitgenössischen Komponisten in solche nahe der Darmstädter Schule und den traditionsverbundeneren. Aber mit der späten Entfaltung seiner frühen »Notations« zeigte er doch, dass nicht mit jedem neuen Werk die Musik neu erfunden werden muss.

Einer, der sich von der Lagerbildung der Komponisten nicht beeindrucken ließ, ist Wolfgang Rihm. 1952 als Sohn eines Angestellten geboren, war ihm der Weg zur Musik so wenig vorgezeichnet wie dem Industriellensohn Boulez, aber es zog ihn früh dorthin, so dass er, nach epigonalen Streichquartetten 1966 und 1968, mit achtzehn Jahren ein Wunderwerk für diese Besetzung vorlegte – zwei Jahre vor dem Abitur, denn anders als Boulez war Rihm schlecht in Mathe und blieb zweimal sitzen, während er bereits Komposition studierte.

Er habe sich »als Komponist vorgefunden«, sagte Rihm später, und sein Streichquartett Nr. 1 klingt, als habe er in den eigenen Kopf hineingelauscht und die Bewegung der Gedanken und Gefühle Klang werden lassen, jenseits von Inhalten, dort, wo Gestalten auseinander hervorgehen oder voreinander davonhuschen, hier kurz hochblühen, dort in einer Art mentaler Gravitation niedersinken. Gesten, Schatten, Töne, Geräusche, Sprünge, Schichten, freie Bewegung, in unberechenbarer Logik verbunden, mit umfassendem Sinn für die Möglichkeiten der vier Streicher: Man wundert sich, dass 1970 schon (wieder) so unverkrampft, so »selbstverständlich« komponiert werden konnte und dabei so autonom.

Man wundert sich aber nicht, dass dieser Komponist zu einem der spannendsten unserer Zeit wurde, immer wieder sich selbst erfindend, in immer neue Richtungen, unbekümmert um die Positionen, in denen er gesehen und von denen aus er beurteilt wurde, und keineswegs sich linear in eine »Richtung« entwickelnd, die man in sein Opus 2 hineinlesen müsste.

Schreiben, was man schreiben muss

Seine ganz andere Musik der 1980er-Jahre, die skulpturalen »Chiffren« für Klavier, schlug dort am nachhaltigsten ein, wo Rihm es wohl kaum erwartet hätte, im fernen Schottland. In Edinburgh studierte die 23-jährige Rebecca Saunders Komposition, ohne sich bis dahin so recht gefunden zu haben. Als sie eine Kassette mit den »Chiffren« hörte, war das »ein kompletter Schock. Was, das gibt’s? Ein Klang, der nur für sich dasteht? … Da muss ich hin!« Mit einem Stipendium kam sie 1991 nach Karlsruhe und wurde Wolfgang Rihms Studentin. »Er hat einfache Fragen gestellt, über die ich tagelang nachdenken musste. Er hat gefragt, welches Gesicht hat dein Stück? Hat es Augen? Ich dachte, wow, es könnte keine Augen haben. Hat es einen Mund? Nein. Welche Farbe? Rot. Wo ist es denn?« Das ist die Vorgeschichte des ersten Werkes, das Saunders von sich gelten lässt, »bis dahin habe ich getan, als ob.«

»Behind the Velvet Curtain« für Trompete, Harfe, Klavier, Cello vollendete sie mit 24 Jahren, neun Minuten von großer Leuchtkraft und hintergründiger Spannung. Reine Farben, die aus einer so präzisen wie fließenden Konstruktion hervorgehen, einer wie absichtslosen Bewegung, die mal auf gemeinsame Töne zustrebt, sich in ihnen bündelt oder sie in unterschiedliche Aggregatzustände zerlegt, wieder neue Aktionen hervorbringt, die aber immer in Balance gehalten sind durch die Komposition der Farben. Saunders sieht in dem Stück – betitelt nach einer der Metaphern, die ihr Lehrer gern einsetzte – eine »Energielinie von A nach B«.

Beim zweiten Stück habe sie dann schon versucht, »einzelne Bilder zu entwerfen und nebeneinanderzustellen«. Wer zuerst Rebecca Saunders’ jüngste Werke hört, wird zwar überrascht sein von der Ungebrochenheit ihres Erstlings. Doch die Entwicklung von »Curtain« bis »Yes« wirkt so stimmig, so gleichsam ungestört, wie die Komponistin die aktuelle Situation ihres Metiers beschreibt: »Jeder kann das tun, wofür die Kunst da ist: Schreiben, was man schreiben muss, ohne sich rechtfertigen zu müssen.« Es dürfte historisch neu sein, dass Komponisten weder auf verbindliche Musiksprachen noch auf Widerstand stoßen. Wer heute anfängt, früher oder später, ist „frei“, selbst der Laufstall der fünf Notenlinien ist brüchig. Leichter wird es für die Anfänger dadurch nicht.

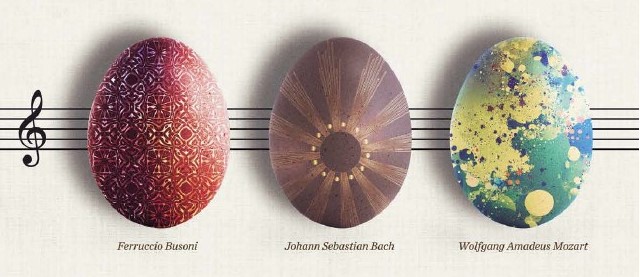

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er erschien in “128″, dem Magazin der Berliner Philharmoniker, März 2018. Für diese Ausgabe gestaltete Joppe Berlin die “Komponisten-Eier”, die hier mit freundlicher Genehmigung wiedergegeben sind.