Wer in der Musik nach „letzten Dingen“ sucht, findet sie auch außerhalb der Gotteshäuser. Eine Erkundung von Mozart bis Carter, von Cadiz bis Kalifornien, vom Ende bis zum Anfang

Seit Längerem schon leidet Arnold Schönberg an Herzrhythmusstörungen und Schwächeanfällen. Er ist 71 Jahre alt und lebt, vor den Nazis geflohen, seit gut zwölf Jahren mit seiner Familie in den USA; seine beiden Söhne Ronald und Lawrence sind jetzt neun und fünf Jahre alt. Am 2. August 1946 erleidet er in seinem Haus im kalifornischen Brentwood eine Herzattacke, begleitet von unerträglichen Schmerzen, die sein Arzt mit einer Injektion des Schmerzmittels Dilaudid behandelt. Es wirkt sofort: Der Schmerz weicht, Schönberg verliert das Bewusstsein. Als er erwacht, erblickt er einen ihm unbekannten, riesenhaften Mann, den Ex-Boxer und Pfleger Gene, der den Patienten, wie Schönberg sich erinnert, so mühelos herumtragen kann „wie ein Sofakissen“.

Kaum wieder bei Kräften, komponiert Schönberg in fünf Spätsommerwochen sein Streichtrio opus 45 und erzählt dann dem unfern residierenden Schriftsteller Thomas Mann, er habe in dem Stück „seine Krankheit und ärztliche Behandlung samt Male nurse und allem” dargestellt. “Scherzhaft“, wie der Komponist später betont, habe er die Herzattacke seinen „Todesfall“ genannt und das Trio „eine ,humoristische´ Darstellung meiner Krankheit.“ Es ist, als wolle er herunterspielen, was er doch thematisiert: Dass sein Werk eine Begegnung mit dem Tod birgt und eine Neugeburt (statt „Sofakissen“ hätte er auch „Säugling“ schreiben können). Es geht um letzte und um erste Dinge.

Das ist auch in der Eschatologie so, der theologischen Lehre von den letzten Dingen, die in vielen Varianten mit der Erwartung eines Neubeginns verbunden ist. Aber wer sich auf die Suche nach „letzten Dingen“ in der Musik begibt, findet sie nicht nur im liturgischen Bereich, den sie geradezu definieren. Schönberg, bekennender Jude, hat mit seinem Trio kein Glaubensbekenntnis hinterlassen, eher eine Musik mit autobiografischem Hintergrund, so wie sie auch Ludwig van Beethoven 1825 im dritten Satz seines a-Moll-Streichquartetts schrieb, seinem „Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart“. Von einer schweren Erkrankung sah er sich auch durch eigene Bemühungen kuriert, neben denen seines Arztes, dem er einen Kanon schrieb: „Doktor sperrt das Tor dem Tod / Note hilft auch aus der Noth.“

So, wie Beethoven sich in seinem „Dankgesang“ bei der lydischen Tonart rückversicherte und damit beim Kirchenkomponisten Palestrina, der ihn zu der Zeit beschäftigte, gibt es auch in Schönbergs Überlebens-Stück eine Reminiszenz: „In das Trio eingearbeitete fragmentarische Allusionen an das Ur-Wiener Genre des Walzers können gedeutet werden als Festhalten an den alten Werten (Wiener) Tradition, aus dem sich der Komponist in einem auf Sekundenkürze kondensierten Lebensrückblick instinktiv niemals zu lösen vermochte”, schreibt die Musikwissenschaftlerin wie Therese Muxeneder.

Erinnerungen an Fanny und Bach

Ähnlich subtil hat Felix Mendelssohn Bartholdy frühe Eindrücke in die Struktur versenkt, mitten in der Auseinandersetzung mit dem Tod: In rasender Trauer um seine Schwester Fanny schrieb , kurz bevor er ihr im selben Jahr 1847 nachstarb, sein siebtes Streichquartett. Aus schwärzestem f-Moll gerät er im ersten Satz an eine Stelle, die seltsam vertraut klingt: Ein Fragment aus dem D-Dur-Präludium des Wohltemperierten Klaviers I – aus den Klavierkindertagen der Geschwister.

Das alles sind Stücke, die – unabhängig von einem Programm und doch konkret – auf die Endlichkeit des irdischen Lebens Bezug nehmen. Auf gewisse Weise tut Musik das natürlich immer, da sie in der Zeit erklingt und verklingt, um nicht zu sagen: vergeht. Schon deshalb lässt sie uns „das ,Sein zum Tode´ besser als alles andere begreifen“, wie Peter Gülke schreibt. Aber so leicht begreift man das heute nicht mehr, wo Musik beliebig verfügbar ist und wir kaum daran denken, dass sie noch bis zur Verbreitung des Grammophons nur gehört werden konnte, wo sie von Lebenden gespielt und gesungen wurde. Nur zu einem konkreten Zeitpunkt, nur an einem bestimmten Ort, nur live.

So war das auch am 15. Januar 1941 in einer ungeheizten Baracke des Stalag VIII A in Görlitz, als vor dreihundert (von 5000) Kriegsgefangenen und einigen deutschen Offizieren das „Quatuor pour la fin du Temps“ zum ersten Mal erklang, komponiert vom 33-jährigen Olivier Messiaen, gespielt von ihm selbst am Klavier und drei weiteren französischen Kriegsgefangenen, die exzellent Klarinette, Geige und Cello spielten. Vielleicht hat es selten aufnahmefähigere Hörer gegeben.

Mit dem „Ende der Zeit“ bezog sich Messiaen auf die Offenbarung des Johannes. Dort fällt der Untergang der Welt zusammen mit dem Beginn der Ewigkeit. Doch bei Messiaen hört man, dass Ewigkeit nicht erst am Jüngsten Tag beginnen muss. Sie beginnt bei den Gesprächen der Vögel, setzt sich fort mit dem Regenbogen, der in sanften Akkordwellen schimmert, und sie wird immer menschlicher, unendlich zärtlich. Wer daneben Franz Schmidts dröhnendes Endzeitoratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“ hört, ebenfalls der „Offenbarung“ folgend und 1938 in Wien uraufgeführt, nach dem „Anschluss“ Österreichs ans „Dritte Reich“, begreift erst recht, welch lichte Dimensionen Olivier Messiaen mit seiner Notbesetzung erreicht.

“Sieben Worte” – Haydns herbe Halbinsel

„Kirchenmusik“ ist das so wenig wie ein vergleichbar existentielles Instrumentalwerk des Katholiken Joseph Haydn – obwohl der europaweit gefeierte 54-jährige Österreicher seine Instrumentalstücke zu den „Sieben letzten Worten des Erlösers am Kreuz“ sogar als Auftragswerk für eine bestimmte Kirche schrieb, Santa Cueva in Cadiz auf der Felsenhalbinsel vor der andalusischen Küste. Haydn war nie dort. Und nie hat er konzentrierter, herber, extremer geschrieben als in diesem Werk, das selbst wie eine Halbinsel vor seinem Oeuvre liegt. Mit brennender Genauigkeit bringt er die sieben Worte in Töne, von „Vergib ihnen“ bis „In deine Hände befehle ich meinen Geist“. Haydn zählt dabei nicht zu den Komponisten, die ihre jeweils letzten Werke letzten Dingen widmen. Seiner eher fröhlichen Harmoniemesse von 1802 folgen sogar noch einige schottische und walisische Lieder.

Ein Grenzfall ist dagegen der späte Gioacchino Rossini, der zwar bis zuletzt seine mitunter hochkomischen kleinen Altersünden schreibt, 1863 aber, fünf Jahre vor seinem Tod, auch schon so etwas wie ein Vermächtnis, eine Messe für die Privatkapelle eines steinreichen Parisers. Minimal besetzt, maximal ausgreifend von Bach bis zur Grand Opéra ist seine Petite messe solenelle, dabei durchweg authentischer, reifer Rossini – Summe eines Künstlerlebens mit Blick auf dessen Ende. „Lieber Gott, voilá, nun ist diese arme kleine Messe beendet. Ist es wirklich musique sacrée, heilige Musik, die ich gemacht habe, oder ist es sacrée musique, vermaledeite Musik? Ich wurde für die Opera buffa geboren, das weißt du wohl! Wenig Wissen, ein bisschen Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies.“

Augenzwinkernd zeigt sich der 71-jährige aber nur in seinem Begleitschreiben an Gott. Die „Petite Messe Solenelle“ ist zutiefst berührend in ihrer ziemlich weltlichen Musiksprache. Sie bereitet am Ende dem „Agnus dei“ mit seiner Friedensbitte eine Opernbühne für Mezzosopran und Chor, über der der Vorhang offen bleibt und die Zukunft ungewiss ist. Keine Erlösung erklingt in den Schlusstakten, kein Glanz, keine Liebe (und besonders die leuchtet in vielen Teilen des Werks), sondern die trockenen, stockenden Akkorde des Beginns.

Mit dieser skeptischen Heilserwartung zwischen allen Stühlen ist der alte Lebenskenner unserer Zeit näher als den kunstreligiösen Tendenzen der Jahrzehnte nach ihm, besonders den vermächtnishaften Letztwerken von Richard Wagner (der im „Parsifal“ den Erlöser erlösen will) und Anton Bruckner, der seine Neunte „dem lieben Gott“ widmet und Rossinis „voilá“, hätte er es gelesen, für einen Antrag zur Höllenfahrt gehalten hätte.

Frühvollendet? Mozart hatte noch viel vor

Besonders bei den „frühvollendeten“ Genies geht man gern davon aus, sie hätten gewusst, dass das Ende nahe, und dementsprechend grenzüberschreitend, exzessiv, bedeutungsgeladen komponiert. Bei Franz Schubert mag das stimmen. Seit er 1822 mit einer Syphilis ins Allgemeine Krankenhaus Wien eingeliefert wurde, musste er mit einem frühen Tod rechnen. Und was der 31jährige von August bis Oktober 1828 schrieb, von Kopfweh und Schwindelgefühlen begleitet, bis zu seinem Tod am 19. November, ist schwindelerregend: Die vierzehn Lieder des vom Verleger so genannten Schwanengesangs, das Streichquintett und, in vier Septemberwochen, die drei Klaviersonaten D 958-960. Letztere werden mittlerweile als Trias gesehen – aber müssen sie auch gleich ein „Vermächtnis“ sein? Ein „Ende“ sind sie auf keinen Fall. Zum einen wollen sie gar nicht enden (im besten Sinne: es gibt so viel zu erzählen!), zum andern sind sie in ihrer erzählerischen Konzeption auch ein Aufbruch – ein Jahr nach dem Tod des übermächtigen Beethoven, Schuberts Nachbar in Wien.

Auch Mozart befand sich in neuem Aufbruch, als er im Sommer 1791 den Auftrag für ein Requiem erhielt. Das passte ihm nicht nur finanziell gut – das Genre interessierte ihn. Seit vier Jahren machte er Skizzen für neue geistliche Werke, eine Totenmesse hatte er noch nie komponiert, und in der angestrebten Position eines Domkapellmeisters würde er das Werk gut brauchen können. 1790 sah er sich beruflich „an der Pforte meines Glückes“, ein Jahr später waren seine Schulden beim Logenbruder Puchberg fast getilgt, im Oktober 1791 wurde die Zauberflöte zum Kassenschlager. Mit welcher Zuversicht Mozart generell nach vorn blickte, zeigt sein „Verzeichnüß aller meiner Werke“, auf dessen Vorderdeckel „Vom Monath Februar 1784 biß Monath … 1…“ Er hatte vermutlich vor, zu gegebener Zeit eine „8“ hinter die „1“ zu schreiben, für das nächste Jahrhundert. Hundert angefangene Stücke lagen in seiner Wohnung.

An der Fertigstellung des Requiems, neben dem er auch noch den Titus schrieb, hinderte Mozart eine Infektionskrankheit, deren tödlicher Ausgang „keineswegs unvermeidlich“ war, wie Christoph Wolff feststellt: „Es hätte alles ebenso gut ganz anders verlaufen können.“ Es spricht Bände, dass ein Musikwissenschaftler unserer Jahre darauf überhaupt noch hinweisen muss wie Wolff im 2012 zuerst auf Englisch erschienenen Buch „Mozart at the Gateway to his Fortune“. Dass alles hätte anders verlaufen können, passt der Nachwelt gerade nicht, ebenso wenig, dass Mozarts letzte Jahre nicht als „letzte Jahre“ verliefen, dass er nicht im Abendsonnenschein eines kurzen Lebens seine „letzten Sinfonien“ schrieb, nicht beim Entwurf des Requiems mit seinem Ableben rechnete oder gar fand, mit 626 Werken sei es jetzt mal genug.

Aber natürlich ging ihm die Auseinandersetzung mit Tod und Jenseits so nahe, wie wir es im Requiem erleben können.Und dass im Nachhinein ein haltbarer Mythos daraus gemacht wurde, sollte man nicht kalt lächelnd abtun: Es tröstet über den Verlust eines großen wie eines geliebten Menschen, wenn man sich erzählt, gottergeben oder nicht, es habe nicht anders kommen können.

Der Nimbus der Neunten Sinfonien

Dieser Mythos hat religiöse Züge. Im der „entzauberten“ Welt des säkularisierten 19. Jahrhunderts wuchs das Bedürfnis nach neuen metaphysischen Erzählungen, und ihm entspringt wohl auch der Nimbus „Neunter Sinfonien“ als letzten Gipfeln vor den letzten Dingen. „Es scheint, die Neunte ist eine Grenze”, raunte noch Arnold Schönberg. “Wer darüber hinaus will, muss fort…“ So tröstete er sich, als Mahler über seiner Zehnten gestorben war. Seit Beethoven bezeichnet die Nummer Neun jene Eisregion der Sinfonik, in der nur noch mit Sauerstoffgerät komponiert werden kann, wo die Luft dünn wird bis hin zu Transzendenz und Herzinsuffizienz. Von Bruckners Neunter war schon die Rede - ihr Widmungsträger rief sogar schon vor dem geplanten Finale seinen getreuen Knecht zu sich. Auch Schubert und Dvořák kamen sinfonisch „nur“ bis zur neun und da jeweils zu ihren sinfonischen Höhepunkten.

Erst Dmitri Schostakowitsch brach mit fünfzehn Sinfonien diesen „Bann“, mit Werken, die oft existentielle Erfahrungen und Ängste spiegeln, in der Dreizehnten (1962) auch ein apokalyptisches Gräuel, für das der Name „Babij Jar“ steht. In dieser Schlucht bei Kiew hatte 1941 die deutsche Wehrmacht 33.771 jüdische Bürger erschossen. Schostakowitschs letzte Sinfonie dagegen, vier Jahre vor seinem Tod entstanden, ist ein Rätselwerk; nach ihr konnte in diesem Format von diesem Komponisten wirklich nichts mehr kommen. Äußerst sparsam gesetzt, mit Grüßen an Rossini im ersten Satz und einer finalen Passacaglia, die sich einer Aussichtsplattform im Kosmos verwandelt. Kühl pfeifen die Quinten, und hinten tickt und klingelt schwerelos und menschenfern die Perkussion, wie ein „letztes Ding“, ein vergessener Wecker, ein Spielzeug ohne Kind.

An Schwerelosigkeit, aber eine in irdischem Sonnenlicht, denkt man auch, wenn man die Musik aus dem hundertunddritten und letzten Lebensjahr eines Mannes hört, der 1908 in New York zur Welt kam, drei Tage, nachdem dort Gustav Mahler mit mäßigem Erfolg seine Auferstehungsstehungssinfonie dirigiert hatte. Elliott Carters Instances, 2012 für Kammerorchester geschrieben, scheinen mehr etwas zu zeigen als auszudrücken. Es ist eine helle, stille Szenerie, Brücken in der Luft in sanftem Licht, klare Linien. Von Anfang an gerät man in ein Ganzes, wie auf einen Horizont blickend. Vor dem entfaltet sich Carters Musik, als hätte er soviel Zeit wie nie zuvor. Das ist sehr beglückend.

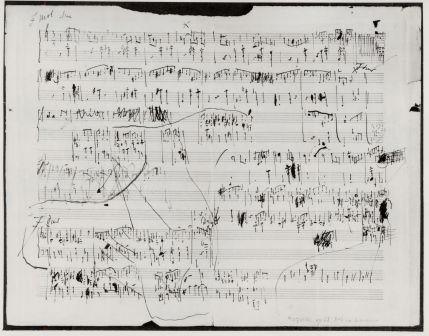

Frédéric Chopin hatte kaum noch Zeit, als er seine letzte Mazurka entwarf. Ein „letztes Ding“, ein letztes Blatt, Querformat, 22 mal 28,5 Zentimeter, vierzehn Notensysteme, ein Stoppelfeld von Noten, kaum entzifferbar auf den ersten Blick. Eime Vertraute Chopins fand die Skizze in seinen Papieren, nachdem der Komponist in seiner Pariser Wohnung mit 39 Jahren der Tuberkulose erlegen war. Chopin hatte an den Beginn der Notenlinien nicht einmal Vorzeichen notiert, nur links oben „F mol Maz“. Also eine Mazurka in f-Moll. Vieles muss man ergänzen, in der linken Hand stehen oft nur Grundtöne, manche Harmonien können nur in der Logik dessen erschlossen werden, was ihnen vorausgeht. Chopin hinterließ damit ein Rätselpuzzle, das nicht ganz, aber weitgehend gelöst werden konnte.

Im Gegensatz zu Mozart 1791 wusste er spätestens im Sommer 1849, dass die „Zypressen“ – seine Metapher in einem Brief – nicht mehr fern waren, die Bäume der Toten. Und er hinterließ für die letzte Mazurka das Nötigste: Konturen und DNA eines musikalischen Gedankens, komprimiert in einer analogen Datei für die Überlebenden. Mehr als ein Jahrhundert lang haben sich Pianisten und Musikwissenschaftler an der Rekonstruktion der Mazurka abgearbeitet, denn früh war klar, dass sie, technisch kinderleicht zu spielen, eines der abgründigsten, melancholischsten, schönsten, zugleich elegantesten Stücke aus Chopins Feder ist, wie im Vorübergehen selbst Wagners Tristan um ein Jahrzehnt voraus. Ein „letztes Ding“, an dem eine andere besondere Eigenschaft der Musik deutlich wird: Sie ist ein kollektives Projekt. Musiker, tot oder lebendig, brauchen kein Jenseits, um einander zu treffen – nur die Werkstatt.

Dieser Text erschien, geringfügig kürzer, unter der Überschrift “Letzte Dinge” im Elbphilharmonie Magazin, Dezember 2018, S.20-24, und ist urheberrechtlich geschützt. Das erste Bild ist ein Ausschnitt aus Gustave Dorés Gravur “Charon, Fährmann der Hölle”, 1861 als Illustration zu Dantes “Göttlicher Komödie” erschienen. Das fotografische Portrait Gioacchino Rossinis, hier im Ausschnitt gezeigt, entstand am 6. März 1856 im Pariser Atelier von Nadar, im Internet ist es u.a. zugänglich über die Website des Metropolitan Museum in New York. Das Autograph der f-Moll-Mazurka von Chopin wird im Chopin Museum Warschau aufbewahrt.