Die Erste Sinfonie: Wie Anton Bruckner in Linz seine Sprache fand

Das Linz der mittleren 1850er Jahre ist wie geschaffen für einen wie Anton Bruckner, geradezu das ideale Biotop. Geboren in der Provinz, Sohn eines schlecht bezahlten, früh gestorbenen Schullehrers in Ansfelden, groß geworden in Schutz und Schatten eines mächtigen Klosterstifts, schüchtern, tiefgläubig, im Umgang oft hilflos, Autoritäten größten Respekt bezeugend – für diesen Organisten von 31 Jahren wäre schon Wien ein paar Nummern zu groß gewesen; eine Metropole wie Paris hätte ihn binnen Tagen zerrieben. Indessen ist es ein ausgezeichneter Organist, den Bischof Franz Joseph Rudigier an seinen Dom holt, in einer langsam, aber stetig wachsenden Stadt von rund 27.000 Einwohnern mit etwas Industrie, Dampfschiffen auf der Donau und einer im Bau befindlichen Eisenbahnlinie ins 200 Kilometer östlich gelegene Wien.

Linz ist überschaubar, aber nicht provinziell. Es ist tiefkatholisch, aber nicht rückständig. Es gibt eine kulturelle Intelligenz, einen Ehrgeiz des Aufbruchs, beides vereint in Bischof Rudigier. Er hat, ehe noch Bruckner im November 1855 sein Amt als Domorganist an St. Ignatius antritt, den Bau eines neuen Doms in die Wege geleitet. Der Grundstein für die Großbaustelle wird 1862 gelegt, ein Jahr nach Eröffnung der Westbahn. Zu der Zeit, schon 38 Jahre alt, hat Bruckner sein Kontrapunktstudium bei Simon Sechter abgeschlossen, zu dem er immer wieder nach Wien gereist ist – mit Einwilligung des Bischofs. Seit Herbst 1861 nimmt er weiteren Kompositionsunterricht in Linz beim Theaterkapellmeister Otto Kitzler, der zehn Jahre jünger als sein Schüler ist.

Kitzler, in Dresden geboren, hat Richard Wagner dort in nächster Nähe erlebt, und als Bruckners Lehrgang mit dem zünftigen „Freispruch“ durch seinen jungen Meister endet, 1863, leitet Kitzler die erste Linzer Aufführung des Tannhäuser – unter Mitwirkung der Liedertafel „Frohsinn“, die von Anton Bruckner geleitet wird. Zur außergewöhnlich gründlichen und systematischen Ausbildung kommt also der starke Eindruck einer neuen Musiksprache. Auch mit den Zeitgenossen Berlioz und Liszt hat Kitzler seinen fleißigen Schüler vertraut gemacht. Fortschrittlichkeit gehört zum Lehrplan. Unter einen der Entwürfe für Sinfonie-Anfänge auf den letzten der 320 Seiten im Studienheft hat Bruckner das Urteil des Lehrers notiert: „Veraltet“. Und für „nicht besonders inspiriert“ hält Otto Kitzler eine „Studiensinfonie“ in f-Moll.

Tatsächlich findet in diesem Werk nicht der „Quantensprung“ statt, der im Eifer rückwirkender Verklärung auch schon konstatiert wurde. Die ersten beiden Sätze sind visionsarmes Handwerk in der Nähe der Wiener Klassik, im Finale landet Bruckner, mit kohärenterem Tonfall, zwischen Schumann und Mendelssohn; nur sein Scherzo hat klaren Eigensinn – die einfache Form macht ihn mutig. Das erste große Werk, das er dann für die Öffentlichkeit schreibt, ist die Messe in d-Moll. Und da, im Schutz der Liturgie, erreicht er neue Räume, weitet die Harmonik aus, Kontrapunktik und Instrumentierung werden sinnhaft über das „Richtige“ hinaus. Die Linzer, die das am 20. November 1864 erstmals im (alten) Dom hören, verstehen es. Nicht nur Lokalstolz diktiert die Notiz im Abendboten, die neue Messe sei „nach dem Ausspruche unserer bewährtesten Kunstsachverständigen das Ausgezeichnetste,was seit langem in diesem Fache geleistet wurde.“ Diese Sachverständigen ermöglichen eine zweite Aufführung im Redoutensaal der Stadt – besonders umtriebig ist dabei Moritz von Mayfeld, ein hoher Beamter, als Maler, Schriftsteller und Musiker selbst produktiv.

Mit seiner pianistisch versierten Frau Jenny hat er dem Jüngeren Beethovens Sinfonien vierhändig vorgespielt und ihn „ins Symphonische hineingetrieben“ (Bruckner). Was Mayfeld nach der Aufführung der Messe am 18. Dezember 1864 publiziert – wieder im Abendboten -, wird gern als „prophetisch“ gelesen, ist aber auch eine Aufforderung an den Komponisten. „Nur neue Gedanken“ berechtigten zur Komposition, das „handwerksmäßige Erzeugen formgerechter Stücke“ sei „gar kein Gewinn für die Kunst“. In der Messe sei aber „alles, oder doch das Meiste, neu“ und Bruckner mithin ein „vollberechtigter Compositeur“. Er werde „schon in nächster Zukunft das Feld der Simphonie, und zwar mit dem größten Erfolge, bebauen.(…) Ebnen wir ihm nach Kräften die Wege…“

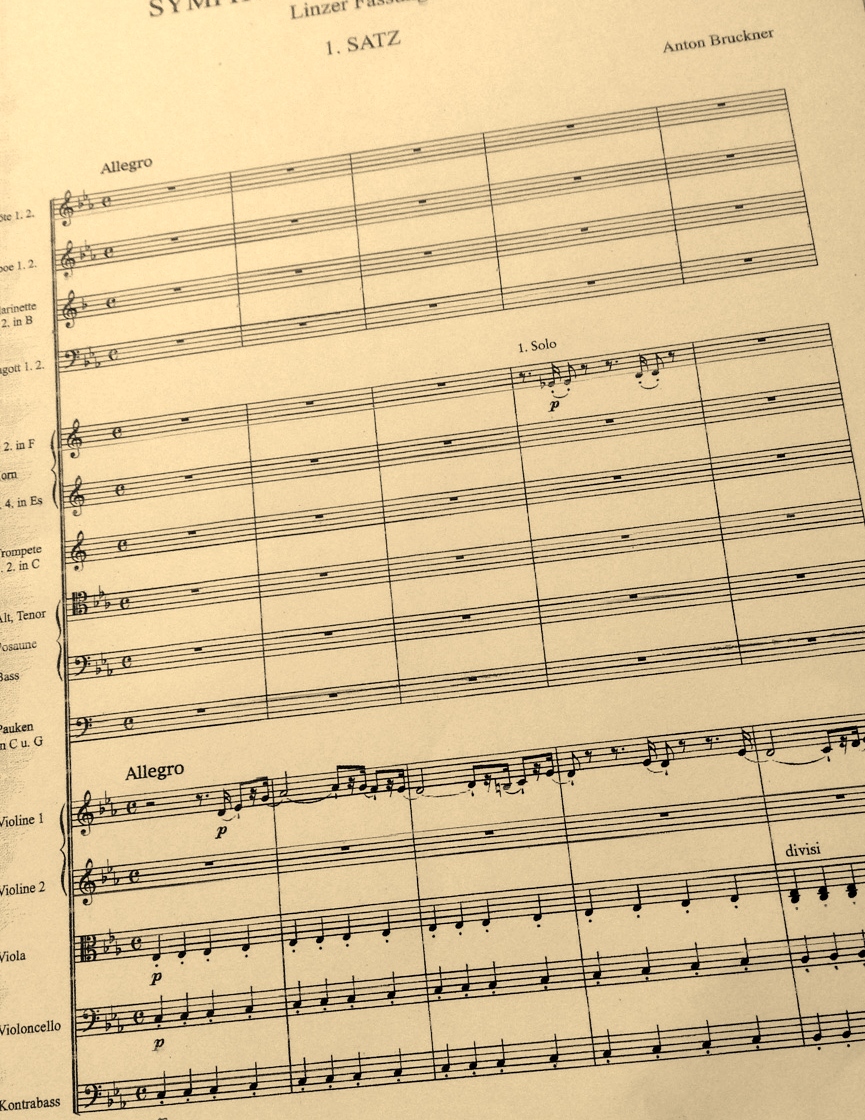

Es scheint geradezu ein Projekt der Linzer Intelligenz gewesen zu sein, unter der „wenig anziehenden Hülle“ des tapsigen Domorganisten den „Feuergeist“ (Mayfeld) freizulegen. Der autoritätsgläubige Anton wird sozusagen mit Brief und Siegel in die Zukunft geschubst, in die Freiheit, und die nimmt er sich umgehend. Der erste Satz seiner c-Moll-Sinfonie (die Tonart der Fünften von Beethoven) beginnt wie ein Satz, den Gustav Mahler vierzig Jahre später komponiert haben könnte – trockene Viertel der tiefen Streicher, darüber ein Thema im punktierten Marschrhythmus, keineswegs vorwärtsdrängend, sondern pausendurchsetzt, mit einer Linie, die nur mühsam an Höhe gewinnt, immer wieder zurückfällt, dabei aber eine Spannung mit enormem Potential entwickelt.

Ein Motivsplitter in der Klarinette wird zum Treibsatz, der den ersten Tutti-Ausbruch in As-Dur entfesselt, eine zweitaktige Steilwand, der eine weitere in as-Moll folgt und ein B-Dur-Plateau. Dass einem sofort Gebirgsmetaphern in den Sinn kommen, die innerhalb der Brucknerrezeption nicht gerade originell sind, liegt wohl auch daran, dass man hier tatsächlich schon den „ganzen Bruckner“ hört. Das ist dann doch ein Quantensprung, und der Komponist bleibt ihm gewachsen: Statische Zirkulationen in den Holzbläsern, minimal-monumentale Akkordverschiebungen – von Ces- nach C-Dur! -, selbst eine Tannhäuser-Fortschreibung werden souverän realisiert. Letztere ist mit schwerem Blech und Zweiunddreißigsteln der Streicher indessen kein „Zitat“ des Pilgerchores, eher eine Materialübernahme, wie Wagner selbst sie praktizierte, als er sich für seinen Pilgerchor von Roméo et Juliette des Kollegen Berlioz anregen ließ.

Wie Bruckner dann diese Zweiunddreißigstel zum Horizontflimmern in der Flöte werden lässt, wie er überhaupt Themen, Motive, Splitter in immer neue Beziehungen setzt und Unberechenbares durch Architektur stabilisiert, ohne es zu verraten, das ist keineswegs nur „kühn“ und „ungestüm“, wie manche es reflexhaft diesem sinfonischen „Erstling“ attestieren, sondern meisterhaft. Schade, dass Hans von Bülow das nicht erkannte, dem Bruckner diesen Satz zur Prüfung überreichte, als er im Sommer 1865 zur ersten Tristan-Produktion nach München reiste. Die wiederum hinterließ Spuren im dort vollendeten Trio des Scherzo, und sie erklärt vielleicht auch ein wenig das Adagio der c-Moll-Sinfonie, den zweiten Satz, der als letzter im April 1866 fertig wurde.

Mit ihm blickt man ins meditativ gärende Hinterland des Komponisten. Dass er auch hier in seiner neuen Sprache zu erkennen ist, aber nicht ganz zu sich oder gar schon dem großen Bogen späterer langsamer Sätze kommt, sondern mitunter wie improvisierend sich in der Endlosigkeit bewegt, hat wohl auch einiges mit dem tiefen Eindruck zu tun, den Tristan und die Begegnung mit seinem Komponisten hinterließen. Da beginnt die Entdeckung der Maßlosigkeit, mit der umzugehen ein lebenslanges (Arbeits-)Thema für Bruckner werden wird. Im Adagio seiner ersten Sinfonie bewegt es sich noch gedämpft, amorph zwischen den klaren Konturen von erstem und drittem Satz. Die Wucht des Scherzo hat danach etwas so Heiteres und wie Gefährliches, im Trio sogar etwas Ironisches.

Das Finale konzipierte Bruckner zuallererst, viel weiter ausgreifend, als es das heroische Hauptthema erwarten lässt. Es gibt da eine unvermutete schöne Insel der Stille, ruhige Linien von hohen Bläsern und Streichern, 40 Takte lang, es gibt aber auch Repetitionen bis zur Redundanz, große Blöcke, denen der Halt fehlt, einen Bruckner zwischen Steinbruch und Baustelle – und natürlich einen Schluss in strahlendem C-Dur. Als der am 9. Mai 1868 nachmittags im Linzer Redoutensaal verklungen ist, gibt es Ovationen. Allerdings sind es beschränkte Bedingungen, unter denen die Uraufführung stattgefunden hat: Unter der Leitung des Komponisten spielten gerade mal 21 teils überforderte Streicher, und „nur von der Aristokratie“ wurde das Konzert besucht, ergänzt durch „die Anwesenheit des hochwürdigsten Herrn Bischof“. Wie sehr aber Bruckner nicht nur von der Linzer Elite, sondern auch von den Musikern unterstützt wird, zeigt der Theaterhornist Franz Schimatschek: Er hat schon 1866 in nur einem Monat die Orchesterstimmen und eine Partiturabschrift angefertigt.

Natürlich träumt Bruckner auch von einer Aufführung in Wien. Doch „ein pragmatisch motivierter Notbehelf“ ist die Linzer Uraufführung allenfalls im Vergleich mit so gediegenen Bruckner-Interpretationen, wie sie der Komponist erst als 60jähriger mit seiner Siebten Sinfonie erlebte – und das keineswegs in Wien. Vor allem ist dieser Mai-Samstag 1868 der Ausdruck einer Anteilnahme, wie sie vorher und nachher keine Stadt einem werdenden Genie gewährte. Als Bruckner im Sommer nach der Uraufführung seiner Ersten die Westbahn besteigt, um nach Wien umzuziehen – er wird am Konservatorium lehren -, hat er, trotz aller Krisen, eines der besten Jahrzehnte seines Lebens hinter sich.

Er hat in einem Kreis von Verständigen die Form gefunden und sich angeeignet, in der er alle Widersprüche produktiv machen kann, die er in sich trägt. Ein Frommer, den Wagner fasziniert. Ein Blockierter, der von Entgrenzung träumt, ein Unsicherer, der alles „richtig“ machen will und doch alles „neu“. In Linz hat er sich als Komponist gefunden. Von hier bringt er die Basis für die Arbeit an einem Jahrhundert-Oeuvre mit. Mission accomplished, Hochwürden!

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand im Auftrag des Gürzenich-Orchesters Köln für ein Programm, das am 21., 22,. und 23. Juni von FX Roth hätte dirigiert werden sollen und den Corona-Sicherheitsmaßnahmen zum Opfer fiel. Das Foto von Anton Bruckner machte Joseph Löwy in Wien, 1854. Die Partiturseite gehört zur Neuen Bruckner-Gesamtausgabe, Band I/1, Musikwissenschaftlicher Verlag Wien, 2016.