Am 27. Oktober 2012, vor acht Jahren, starb der große europäische Komponist Hans Werner Henze

Er hatte länger geschwiegen und dem Gespräch auf seiner Terrasse gelauscht, es ging um seinen Nachbarn, den Papst. Auf einmal sagte er: “Ich finde es gut, wenn die Leute an nichts glauben. Keine Religion. Mit dem Tod ist finita la commedia. Es macht unser Leben intensiver und klüger, wenn wir das wissen.” Das war vor fünf Jahren [2007] in Marino, südlich von Rom, wo im Sommer die vatikanischen Helikopter im Anflug auf Castelgandolfo gelegentlich die Ruhe des Komponisten störten. Mit Blick auf die alten Olivenbäume seines Gutes konnte Hans Werner Henze stundenlang da sitzen, ab und zu auf die fünf Telefondrähte über der Mauer wie auf Notenlinien blickend. Hier hatte ihm sein Lebensgefährte das Leben gerettet, hier, so mag nicht nur er gehofft haben, würde es eines Tages enden. Eines möglichst fernen Tages.

Wir brauchten ihn, immer noch, vielleicht sogar immer mehr. Henze war nicht nur eine lebende Legende, “ein unter die Menschen geratener überlanger Eintrag im Grove oder in der MGG”, wie sein einstiger Librettist Hans-Ulrich Treichel ihn vor zwölf Jahren im Roman Tristanakkord schilderte. Auf jedes der in immer größeren Abständen entstehenden Werke war man gespannt, auch auf jedes andere Lebenszeichen dieses Großen, der Europas Norden mit seinem Süden verbindet und die Musik der Gegenwart mit ihrer Geschichte so vielschichtig, so persönlich, so weltbürgerlich wie kein anderer. Und so funkelnd mitteilsam, denn Henze war ein so guter Autor, dass seinen Erinnerungen (Reiselieder mit böhmischen Quinten) und Tagebüchern (Die Englische Katze) bis heute keine gleichrangige Biografie zur Seite steht.

Im ostwestfälischen Kleinbürgertum, dem Henze, 1926 in Gütersloh geboren, entstammt und entfloh, ging es umso schweigsamer zu. Begabt, aber kein Wunderkind, leidend unter dem vom Freigeist zum strammen Nazi konvertierten Vater, besucht Henze die Staatsmusikschule in Braunschweig, wird 1944 als Funker zur Wehrmacht einberufen, taumelt dann, eben noch in Magdeburg kaserniert, durchs Nachkriegsdeutschland – und hat Glück. Wolfgang Fortner wird sein Lehrer, der Schott Verlag unterstützt ihn. Henze, der mit Hindemithschen Versuchen begonnen hat, bringt sich selbst die Zwölftonmusik bei, flammend begeistert. Doch sein Musiktheater Boulevard Solitude löst 1952 in Hannover einen Skandal aus, ein Kritiker beklagt gar den “Verrat an der deutschen Musik”.

Die frühe Bundesrepublik erlebt Henze, nicht nur von Schwulenwitzen verfolgt, als zutiefst beklemmend. Er flieht nach Italien. “Ich sauste los und hielt nicht mehr an, bis in Südtirol die Zweisprachigkeit aufgehört und ich mein erstes Glas Merlot vor mir stehen hatte. Dieses Ausatmen, dieses Durchatmen, dieses Glücksgefühl!” Auf der Vulkaninsel Ischia, wo er Intellektuelle und Künstler wie W. H. Auden, Golo Mann und William Walton trifft, explodiert seine Fantasie. In der Oper König Hirsch blühen die Farben, drängt der Ausdruck mit einer Kraft, dass aus einem Gedanken immer schon der nächste wächst. Bunte Cluster sind von barocken Formen durchwachsen, Tangos wechseln mit Canzonen, Gassenrufe werden zu Arien. Fern ist er jenem einsamen Künstlerhochmut, gegen den schon der Italienpilger Heinrich Mann polemisierte: “Ich halte dafür, dass der Schrei eines Straßenverkäufers zu Rom echtere Kunst ist als die letzte Offenbarung eines großen Kranken in einem mit Ofenluft erfüllten deutschen Zimmer.”

Eisiger Wind hingegen schlägt Henze, wenn nördlich der Alpen seine Musik gespielt wird, ausgerechnet aus den Reihen der Avantgarde entgegen. Die Serialisten geben den Ton an. “Nach den ersten Takten schon haben sich Pierre, Gigi und Karlheinz gemeinsam erhoben und sind rausgegangen”, erinnert sich Henze an eine Uraufführung 1957 in Donaueschingen. Für Boulez, Nono und Stockhausen ist viel zu “schön”, was Henze schreibt. Und als sein Hirsch in Berlin gespielt wird, zückt Dirigent Hermann Scherchen den Rotstift: “Mein Lieber, wir schreiben doch heute keine Arien mehr.” “Wer ist wir?” fragt Henze. Aber er bringt eine neue Strenge in seine Musik. Der hart konturierte Prinz von Homburg nötigt selbst Adorno ein “recht gut” ab, das Libretto hat Ingeborg Bachmann geschrieben, die nach Rom gezogene Carissima adorabile.

Henze bleibt zwischen allen Stühlen. Einerseits ist er, kaum 40 Jahre alt, so etabliert, dass seine fünf Sinfonien in der Berliner Philharmonie aufgeführt werden, für Salzburgs Festspiele schreibt er 1966 die vital eklektizistischen Bassariden und ist der Avantgarde nun erst recht verdächtig als “Nachfolger von Strauss”. Doch sein Oratorium Floß der Medusa widmet er 1968 Che Guevara, bereit, die Uraufführung mit roter Fahne am Dirigentenpult zu leiten. Der Chor weigert sich. Tumulte, Polizeieinsatz, Henzes Freund fährt weinend nach Italien, “nicht mal pinkeln wollte er auf deutschen Boden”. Es ist jener Fausto Moroni, der ihm in Rom erklärt hatte, er könne mit seiner Musik nichts anfangen, dann die Ruine auf dem Landsitz sah, den Henze Anfang der Sechziger erworben hatte, und sich fortan um die Baustelle kümmerte.

Von hier aus oszilliert Henze zwischen Establishment und Revolte. Auf Kuba schwärmt er von Fidel, er ist begeistert, als ein junger Revolutionär seine MP auf die Partitur der Sechsten Sinfonie legt (“Ich hoffe auf einen Ölfleck”) und entsetzt, als er von Verhaftungen erfährt. Der Musik merkt man große Spannung an, ihr Innendruck reicht bis ins Zweite Violinkonzert. Aber dort, in einer pulsierenden Montage aus Zeilen Enzensbergers, Elektronik, Barock und Groteske, ist Henze näher bei sich und seiner Fantasie. Von hier spannt sich ein Bogen bis zum eruptiven Miracle de Rose nach Jean Genet, 1981.

Und wer den politischen Aktivisten der Pose verdächtigt hat, muss ab 1976 zur Kenntnis nehmen, wie Henze seine Ideale praktisch umsetzt. Mit dem Cantiere-Festival im kommunistischen Montepulciano versucht er, Musik für alle und mit allen zu machen. Die Familien des Städtchens treten auf, junge Profis kommen ohne Honorar: der Dirigent Giuseppe Sinopoli der Geiger Gidon Kremer.

Derweil ist in seinem Oeuvre längst jede Gattung üppig bedacht und manche neu erfunden, und es geht immer weiter, auch wenn Herz und Nerven streiken, wenn er unablässig herumfliegt und dirigiert und die Münchner Biennale gründet, während rings um ihn so viele Freunde sterben, dass er sich ein neues Adressbuch anlegt.

Mit der Siebten Sinfonie steigt er 1984 ins Spätwerk ein, die alte Form mit Gegenwart zusammenzwingend, Mahler-Geigen schreien durch Bläserdissonanzen. Es kann ihm gleichgültig sein, dass noch 1988 im Standardwerk Neue Musik zu lesen ist, ihm fehle das “Vertrauen in die autonomen Mitteilungsformen” der Musik, er verrenne sich “im Dickicht assoziationshaltiger Bedeutungsfelder”, er literarisiere. Unrein sozusagen.

Aber genau das trifft eine entscheidende Qualität. Henzes Musik darf von dem erzählen, was außerhalb ihrer ist, von ihren historischen Vorgängern, von Gegenwart, vom Komponisten selbst. Im Dies irae (1992) wird ein Bewusstsein vertont, in dem 500 Jahre europäischer Tonsetzerei schwingen. Nicht durch Zitate, sondern durch die innere Gestik sehen wir die Geschichtlichkeit des Komponierens vor uns, so wie jemand durch seine Sprechweise an einen ganzen Landstrich erinnern kann. Und im Formgefühl zeigt sich Henzes Liebe zur Antike. Zieht er hier eine Bilanz, so erscheint zehn Jahre später ein neuer Horizont hinter der Aura der Tradition. In seiner Zehnten Sinfonie entdeckt der Klang sich neu, etwas wird frei, ein eigenes, fremdes Wesen entsteht, mit menschenfernem Sonnenuntergangslicht.

Auch bei diesem Werk wusste Henze bis zur Uraufführung nicht, ob es gelungen sei. Er hat nie einen Hehl aus seiner Unsicherheit, seinem Tasten gemacht. Noch der 81-Jährige äußerte sich stolz, er brauche manche komplexe mehrstimmige Passage am Klavier nicht mehr nachzuprüfen, “das kommt in den letzten Jahren öfter vor.” Und gespannt fragte er, wie es denn mit der Balance der Instrumentierung seiner Oper Phädra stünde – er hatte noch keine Probe gehört mit den 23 Instrumentalisten. Die klangen indessen wunderbar durchsichtig, ja lichtdurchlässig. “Ich kann eben einfach gut instrumentieren”, sagte Henze so erfreut, als hätte er das bezweifelt. Mit Phädra, seiner vierzehnten Oper, fand er eine völlig unangestrengte Klarheit der Linien, eine Reduktion vor weitem Horizont, wie sie nur den großen Alten gelingt.

Dabei wäre er über dem Werk fast gestorben. Im Herbst 2005 brach er zusammen und wurde nach Rom ins Krankenhaus gebracht. Zu Hause pflegte ihn sein Lebensgefährte Fausto sechs Wochen lang, es stand schlecht, “der Sarg war schon bestellt”. Und als Phädra doch fertig war, starb Fausto Moroni, mit erst 63 Jahren. Henze schrieb ihm ein Elogium Musicum, ein mit Chor und großem Orchester oratorienhaft besetztes Werk im späten Stil der Sparsamkeit, das in Leipzig uraufgeführt wurde. Und er schrieb eine fünfzehnte Oper, für Studenten, eine Reminiszenz an seine legendäre Kinderoper Polillicino in Montepulciano, bestehend aus lauter schönen, kleinen Blüten an den Berghängen seines Lebenswerkes.

Und weiteres noch stand in seinem Kalender, ein Orchesterwerk für die Dresdner Staatskapelle etwa. Nach Dresden war Henze schon im September gereist, zur Premiere seiner Oper Wir erreichen den Fluss, und er blieb zu weiteren Produktionen einer “Hommage an Hans Werner Henze”. Er verband und genoss Leben und Werk, wie schon immer. Doch am 16. Oktober erlitt Henze in Dresden einen Schwächeanfall und musste ins Universitätsklinikum eingeliefert werden, wo er am Samstag im Alter von 86 Jahren starb.

Nicht nur Aurora und Aurelian haben nun einen großen Freund verloren, die Kinder der albanischen Flüchtlinge, die er in Marino aufnahm. Er fehlt nicht nur den vielen Komponisten, denen er zu ihrem Weg verhalf und zu denen Detlev Glanert, Olga Neuwirth und Jörg Widmann zählen. Er fehlt uns allen.

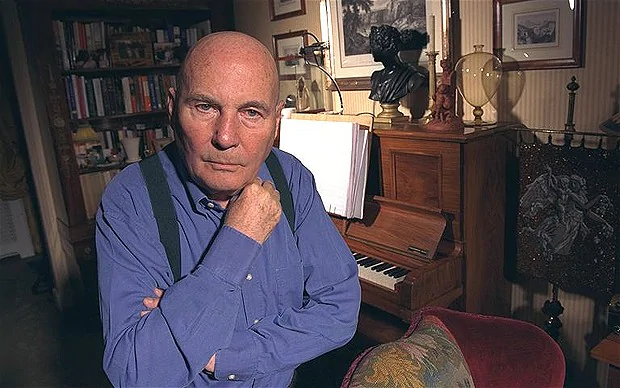

Dieser Text erschien am 28.10. 2012 bei ZEIT online sowie 2013 gedruckt im “Jahrbuch 2012″ der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt. Er ist urheberrechtlich geschützt. Das Foto ist dem Nachruf des Telegraph am 28.10.2012 entnommen. Die Unterzeile wurde aktualisiert