Lange vor der Aufklärung entstand in deutschen Landen eine kritische Öffentlichkeit. Die „Breaking News“ von damals kann jetzt jeder online lesen – in 600 barocken Zeitungen

Die Boten müssen ihre Pferde zu Schanden geritten haben, die Nachricht aus Magdeburg gelangte in sechs Tagen nach Wien, „am Montag / gleich umb Mittagzeit“, am 26. Mai 1631. Samstags ging die Zeitung in Satz, „Neu-ankommender Curier Auß Wienn“ betitelt, und meldete der Welt, dass „die weitberübmte feste Statt Magdenburg / welche biß dahen noch ein Jungfraw ist gewesen / den 20. dises umb 10. Uhr Vormittag / mit Sturm erobert“ worden sei. Näheres habe am noch Donnerstagabend „ein aigner Currier von Ihr Excellens Herrn General Tylli“ gebracht: Die Bürger selbst hätten die eroberte Stadt in Brand gesteckt und seien dann nebst ihren Soldaten „niedergehawet“ worden.

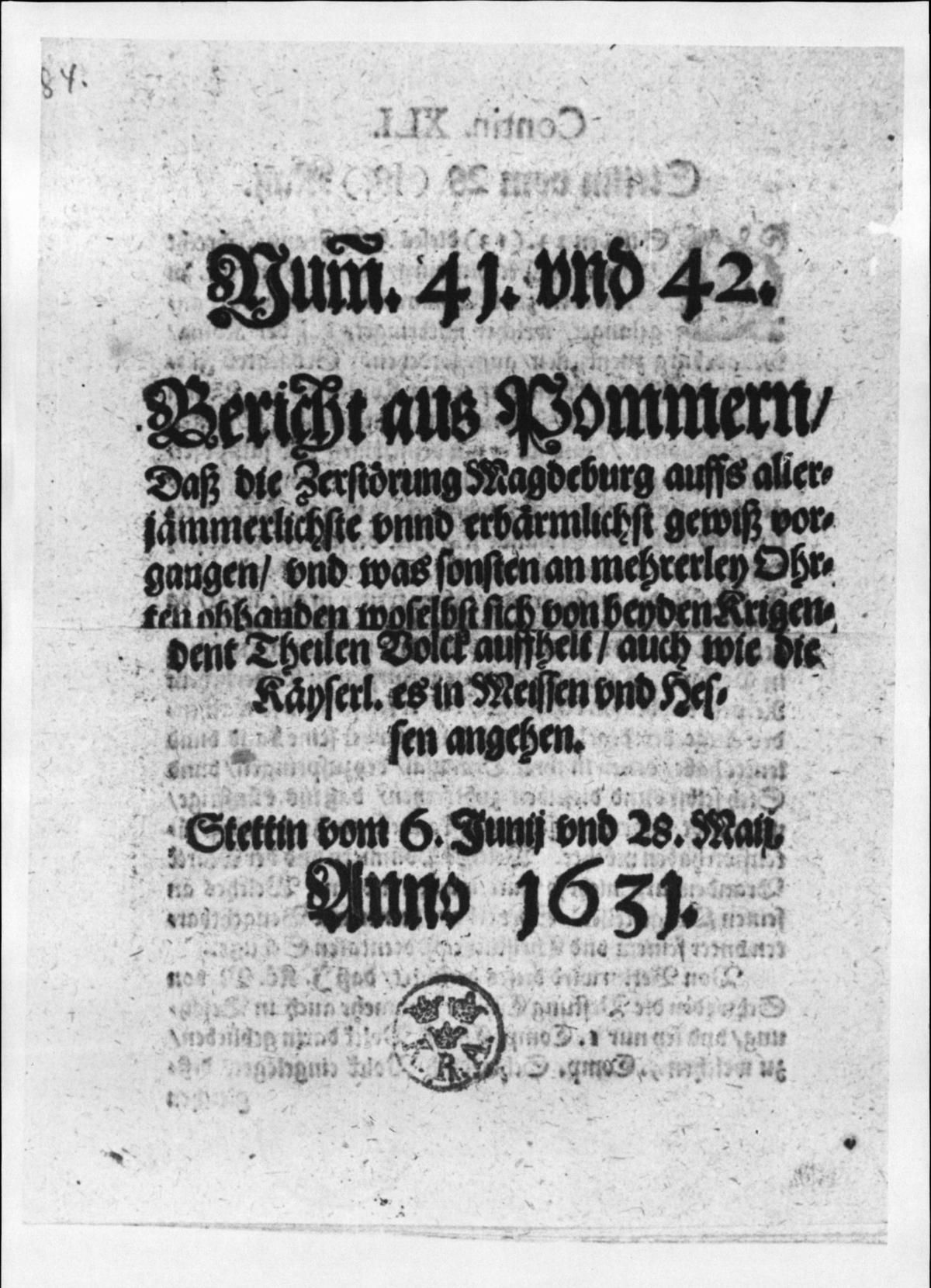

Diese früheste Meldung bot noch die harmloseste Variante dessen, was dann 19 weitere Zeitungen, 41 illustrierte Flugblätter und 205 Pamphlete in Europa verbreiteten: Das Grauen des Krieges, der schon dreizehn Jahre währte, hatte einen Gipfel der Bestialität erreicht. Auch wenn bis heute ungeklärt ist, wer die Brände legte, steht fest, dass von 30.000 Bürgern zwei Drittel starben, dass „alles was Mänlich nieder gehawen / Weiber vnd Jungfrawen geschendet / die Stadt durch alle Winckel geplündert / vnd sey nichts über geblieben / ausser dem Thumb [Dom] vnd darumb bey so 50. Häuser“, wie man es am 6. Juni 1631 im Stettiner „Bericht aus Pommern“ lesen konnte, ebenfalls einer Wochenschrift.

Der Gewaltexzess der kaiserlichen Truppen entsetzte ganz Europa und ist in die Annalen tief eingraviert. Wie zeitnah aber deutsche Leser in jenem Sommer darüber informiert waren, wird erst jetzt in aller Breite deutlich. Mit wenigen Klicks gelangt man mittlerweile auf die meisten der mehr als 350000 Zeitungsseiten aus dem deutschsprachigen Raum, die aus dem 17. Jahrhundert erhalten und in 250 Schubern der Bremer Staats- und Universitätsbibliothek auf Mikrofilm versammelt sind. Ihre Digitalisierung könnte unseren Blick auf jene Epoche verändern.

Noch immer gilt vielen das 17. Jahrhundert als die dunkle, ja fast schon rückfällige Epoche vor der Aufklärung, besonders in Deutschland ein Chaos von Krieg und Pest, aus dem hier und da ein Dichter der Nachwelt erschütternde Verse reicht. Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass es bereits eine „solide Infrastruktur der Kommunikation“ gibt, wie der Saarbrücker Historiker Wolfgang Behringer feststellt, eine periodische Presse, die nicht nur Eingeweihte auf dem Laufenden hält, thematisch weltpolitisch orientiert ist und verblüffend zuverlässig geliefert wird. Deutschland ist sogar das Entstehungsland der Zeitungen. Ihre Zahl vergrößert sich gerade während des Dreißigjährigen Krieges, bis am Ende des Jahrhunderts allein in Hamburg und Altona acht Blätter mit teils vierstelligen Auflagenzahlen nebeneinander existieren.

Presseforscher wissen das seit Jahrzehnten, doch die unschätzbaren Bestände in Bremen blieben ein Korpus, der sich nur mit größter Mühe nebst Reise an die Weser erschließen ließ. Heute klickt man ein Jahr an, einen Monat, und bekommt gezeigt, an welchen Tagen Publikationen erschienen (über 600 Titel!), und kann in denen online bequemer blättern als in manchem Archiv aktueller Zeitungen.

Keiner kennt diese Sammlung so gut wie Holger Böning vom Bremer Institut für Presseforschung. In seinen Reihen erschienen rund hundert Bücher, vor Kurzem ist er als Professor in den Ruhestand gegangen, betreut aber noch zwei Forschungsprojekte. Er hatte sich für die Digitalisierung massiv eingesetzt. Dass man mit Blick auf die Presselandschaft zu Zeiten von Wallenstein bis Ludwig XIV., von Galilei bis Newton, von Rembrandt bis Corelli die Geschichte des 17. Jahrhunderts neu schreiben müsse, „das predige ich seit Jahrzehnten.“ Nicht nur er. Wolfgang Behringer, der mit „Im Zeichen des Merkur“ ein 861seitiges Grundlagenwerk über „Reichspost und Kommunikationsrevolution“ vorlegte, sieht in der Entwicklung sogar eine zweite Medienrevolution nach der Erfindung des Buchdrucks.

„Zeittungen“, also periodische Nachrichten zum Zeitgeschehen, waren zuvor nur handschriftlich oder quartalsweise in „Meßrelationen“ vermittelt worden. 1605 ließ dann der Straßburger Drucker Johann Carolus erstmals seine wöchentliche „Relation“ erscheinen, von der nur Exemplare seit 1609 erhalten sind. Die Erstausgabe wäre ein Sensationsfund. Der „Hochmut von Bibliotheken gegenüber dem Tagesschrifttum“, so Böning, habe viele Blätter ebenso verschwinden lassen wie der Zerfall des billigen Papiers. Doch es war ein Bremer Bibliothekar, der vor rund sechzig Jahren damit begann, einen Katalog der deutschen Presse anzulegen. Daraus entstand das Institut der Presseforschung an der Staatsbibliothek, das dann Teil der neu gegründeten Bremer Universität wurde.

Systematisch sammelte man dort Mikrofilme aller auffindbaren Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Deren Rückvergrößerungen auf Papier werden, soweit möglich, in einen „Scamax Durchlaufscanner 403cd color duplex“ gelegt, der für eine Seite im Schnitt drei Sekunden braucht. Allerdings müssen die mehr als 60.000 Zeitungsausgaben des deutschen Barock manuell aufwändig erschlossen werden, ehe sie online nutzbar sind: Herausgeber und Ort, Berichtszeitraum, Erscheinungsdatum, dessen Übertragung in eine graphische Kalenderdarstellung – für all das braucht Projektleiterin Maria Hermes vier Mitarbeiter. Allein die Personalkosten belaufen sich auf fast 300.000 Euro, das ganze Projekt kostet 489.000 Euro,

285.000 kommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Eines kann dabei nicht geleistet werden. „Die Volltextsuche ist eine Illusion“, sagt Maria Hermes. „Bei der automatischen Texterkennung werden 40 von 100 Zeichen falsch erkannt, denn die Typographie ändert sich mitunter innerhalb einer Ausgabe, und die Schreibweisen sind im 17. Jahrhundert nicht standardisiert.“ Doch wer sich von der Frakturschrift nicht abschrecken lässt, findet sich sprachlich gut zurecht, auch wenn kaum eine Meldung ohne ihren historischen Hintergrund verstanden werden kann. „Diese Blätter“, sagt Böning, „tragen nächst der Lutherbibel ganz wesentlich dazu bei, dass sicheine einheitliche Sprache entwickelt, die wir bis heute verstehen.“

Aber konnten Wochenzeitungen mit nur dreistelligen Auflagen prägend wirken? „Wichtige Meldungen verbreiten sich immer“, meint der Professor. Natürlich konnte sich ein Pfarrer, der vielleicht hundert Gulden im Jahr verdiente, kein Jahresabonnement für vier Gulden leisten. „Aber man konnte sich zusammentun. Auch wenn nur zehn Prozent die Zeitung lasen, war der Informationsstand da. Fragen Sie sich doch mal, woher der Happe seine Informationen hat.“ Volkmar Happe, ein gräflicher Hofrat bei Erfurt, hat handschriftlich eine erschütternde Chronik des 30jährigen Krieges hinterlassen. In ihr zeigt er sich gut unterrichtet auch über Gemetzel fern von Thüringen.

Dass er nie eine Zeitung erwähnt, deutet auf die Selbstverständlichkeit des wöchentlich gelieferten Mediums im postkartengroßen Quartformat hin, ehe es 1650 eine erste Tageszeitung gab – natürlich in Leipzig, der Messestadt, wo mehrere Postrouten sich kreuzten. Um 1700 hatte Sachsen das dichteste Postnetz Europas, die Zustellfrist zwischen Wien und Hamburg hatte sich von 19 Tagen auf sieben reduziert, und der erste Medientheoretiker war auf den Plan getreten. „Wer die Zeitungen nicht achtet“, schreibt 1695 Kaspar Stieler in „Zeitungs Lust und Nutz“, „der bleibet immer und ewig ein elender Prülker und Stümper in der Wissenschaft der Welt.“

„Es gab wirklich eine Qualitätspresse“, sagt Holger Böning, „in den Zeitungen wurden Dinge gewusst, die man auch in den diplomatischen Kreisen verhandelte.“ Da es keine Anzeigen gab, zählten nur die Käufer, und die wollten Zuverlässigkeit. Auch Politiker jener Großmächte, deren Auswärtige Ämter besonders ergiebig sind: In ihren Archiven, in Stockholm, St. Petersburg, Moskau und London, wurden die meisten Exemplare barocker Zeitungen aus Deutschland gefunden. Politisch wirksam wurden die Blätter auch dadurch, dass sich so jeder, der lesen konnte, über das Weltgeschehen informieren konnte.

Wie begehrt die Zeitungen waren, wird deutlich, wenn sich schon 1666 ein Hamburger Verleger gegen Raubkopierer wehrt, „weilen durch einige Nachdrucker meine Novellen vielen Jungen untergeben und fast wie die Muscheln auff allen Strassen außgeruffen auch unter meinem Nahmen verkauffet werden…“ Georg Greflinger war das, Gründer des „Nordischen Mercurius“, der ab 1664 wöchentlich zweimal mit zwölf Seiten erschien und als erstes Blatt auch Kommentare und Ansätze zu Feuilleton und Unterhaltung brachte. Hinter dem Wikipediaeintrag für dieses Blatt steckt übrigens die „SuUB“, die Bremer Staats- und Universitätsbibliothek, die so auch interessierte Laien zum Archiv locken will.

Das Bremer Projekt schließt eine große Lücke und liegt dabei im Trend, ein ganzes Jahrhundert neu zu entdecken. Da ist die Datenbank VD17, die alle im deutschen Sprachgebiet gedruckten Werke jener Epoche verzeichnet, auch die Bremer Sammlung, da ist die MDSZ-Plattform der Uni Jena, die Chroniken wie die von Volkmar Happe genau erschließt. Und da ist ein Gefühl der Melancholie, denn die frühe Blüte der Zeitungen erlebt ihren digitalen Sommer just zu einer Zeit, in der die „Talfahrt der Tagespresse“ auch durch die gleichnamige Studie von Andreas Vogel nicht gestoppt wird.

Einen wesentlichen Grund der Printkrise sieht Vogel weniger in der digitalen Revolution als im Verlust journalistischer Qualität. Man könnte da, so scheint es, vom 17. Jahrhundert lernen, als kein Anzeigenkunde die Einkünfte der Verleger sicherte, sondern die Qualität der Beiträge. Wer aber erkunden will, „was bey deren Lesung zu Lernen / zu Beobachten und Bedencken sey“, wie Kaspar Stieler schrieb, sieht das Institut für Deutsche Presseforschung vor düsterer Zukunft. Die Einrichtung hat aufgrund massiver Kürzungen vom kommenden Januar an nur noch eine halbe Stelle.

Die digitalisierten Zeitungen sind frei verfügbar unter http://brema.suub.uni-bremen.de/zeitungen17

Dieser Text erschien in der ZEIT, Ressort Geschichte, am 22. 10.15 und ist urheberrechtlich geschützt