Ein “Messias” mit Kirchenchor am Rand der Republik: Im Diskurs über den »Musikbetrieb« kommen solche Events nicht vor. Dabei ereignet sich da weit mehr als nur wackere Basisarbeit. Ich habe mitgebratscht.

Zugegeben, in der achten Stunde Proben, die Pausen an diesem langen Tag nicht mitgerechnet, dachte ich doch: Das ist jetzt für mich ein Messias zuviel. Keine Ahnung, wie viele Messiasse ich schon mitgebratscht habe, bestimmt nicht weniger als Johannespassionen. Auf einmal, es ging so gegen 22 Uhr, kam mir der alte Händel – er war ja schon 56! – unterkomplex, zahnlos und stereotyp vor. Mit Bach, dachte ich, könnte einem das nicht passieren. Was natürlich genauso unfair ist, wie von Bach die unmittelbare, schier erotische Sinnlichkeit so vieler Händelarien zu erwarten. Man ist um die Zeit aber nicht mehr zur Gerechtigkeit aufgelegt. Aber erst wenn man mal an die Kante geraten ist, den Messias doof zu finden, kann man wieder entdecken, warum das doch alles seinen Sinn hat.

Warum es Sinn hat, solche Aufführungen auf die Beine zu stellen, die im Diskurs über den »Musikbetrieb« nie vorkommen: Kultstücke barocker Sakralmusik, von ambitionierten Laienchören gesungen, irgendwo in der »Provinz«, wohin sich dann auch vier Gesangssolisten und zwanzig Instrumentalisten begeben, welch letztere 200 Euro für einen akzeptablen Tagessatz halten. Da mag nun Mitleid im Auge derer flackern, die sich auf teuren Podien in die Brust werfen und von einem Feuilleton zum andern gereicht werden. Vielleicht haben sie längst vergessen, dass überall die Post abgehen kann, dass es einen echten Hunger nach Musik gibt, dass gute Musiker nicht zu schlechten werden, nur weil sie sich jottwedee in einer Kirche treffen.

Wenn in einer so dünn besiedelten Gegend wie der nordfriesischen Küste alle Bänke voll sind, ist die Frage unerheblich, was irgendein Mitwirkender gestern vom Messias gehalten hat. Dann wird jeder Ton gebraucht, und dann erweist sich, was die Partitur und die Musiker taugen. Unser irischer Tenor singt das einleitende Comfort ye so, als wäre man in Dublin bei der Uraufführung, sprechend, erzählend in jeder Nuance. Das hat er auch in der Probe schon getan, aber nun sind wir ja auf Reiseflughöhe, und in dieser Perspektive revidiere ich umgehend mein internes Händel-Bashing und nehme richtig wahr, wer hier so alles mitmacht – und eben nicht nur hier, sondern bei wer weiß wie vielen »Provinzaufführungen« barocker Kultoratorien. Provinz, was soll das sein?

Der Altus kommt aus Arkansas, der Bass aus Südfrankreich, die Sopranistin aus Norddeutschland. Der Fagottist ist auch Maler, der Lautenist ist auch Buchautor, der Cembalist baut selbst Instrumente und komponiert; er lässt mitunter irre Glissandi aufrauschen, die durch keine Verzierungslehre legitimiert sind und genau den kreativen Überschuss haben, der frei wird, wenn die Basis selbstverständlich ist. Wie in der ganzen Continuo-Gruppe, die dem Dubliner eine von Akzenten durchzuckte Combo liefert für seine Wutnummer Thou shalt break them. Nirgendwo kann so etwas so gut hochkochen wie hier, wo man spürt, dass sonst meilenweit nichts los ist. Selbst die Nordsee liegt ganz still und unaufgeregt in ihrer flachen Wanne zwischen hier und Großbritannien.

Der Chor hat sich ein Jahr lang auf diesen Abend gefreut, und das hört man auch, wenn die schätzungsweise 120 Leute zwischen sechzehn und sechsundsiebzig ihr Wonderful singen, während ihr Dirigent strahlt. Das leuchtet. Es ist ja klar, dass ein Laienchor keinen schlackenlosen Referenzklang mit Geschwindigkeitsrekorden liefert, niemand erwartet das. Aber die Musikerweisheit »Je besser die Probenverpflegung, desto schlechter der Chor« kann man wohl auch mal zu den Akten legten. Sie haben sogar Pizza für uns besorgt, vom Italiener gegenüber der großen Backsteinkirche, der vom Messias ebenso profitiert wie der Dönermann und das Café nebenan und der Supermarkt am Stadtrand, welcher sich fünf Fußminuten vom Zentrum entfernt befindet.

All das kommt zusammen bei so einer Aufführung, auch die beiden Welten, die der Choristen, die hier zuhause sind, und die der Musiker, die sich hier mal wieder begegnen, einander aufs Laufende bringen über ihre Familien, Kollegen, Aktivitäten, und Fahrgemeinschaften gebildet haben, um Sprit zu sparen. Eine Idylle wird es nie: Anstrengend, so ein Stück am einen Tag zusammenzubauen und am andern, nach weiterer Probe, drei Stunden lang zu spielen, Pause inklusive. Applaudiert wird lange. Unsere Berliner müssen hinterher Hechtsprünge machen, um ihren Zug zu kriegen, und ich bin nach zweieinhalb Stunden Autobahn um Mitternacht fix und fertig. Und denke trotzdem, es war doch gut, und vielleicht sollte ich mal erzählen, wie das ist, so ein Messias in der »Provinz«, damit nicht immer bloß der Dreispalter im Lokalblatt übrigbleibt.

Allerdings, George Frederick: Deine Alt-Arie He was despised ist und bleibt zu lang, nicht mal unser hingebungsvoller Mann aus Arkansas konnte das ändern. Dieselben zwei kleinen Einfälle nochmal und nochmal! Folter! Aber um die geht es da ja auch, zugegeben. Und der Rest reißt es wirklich raus…

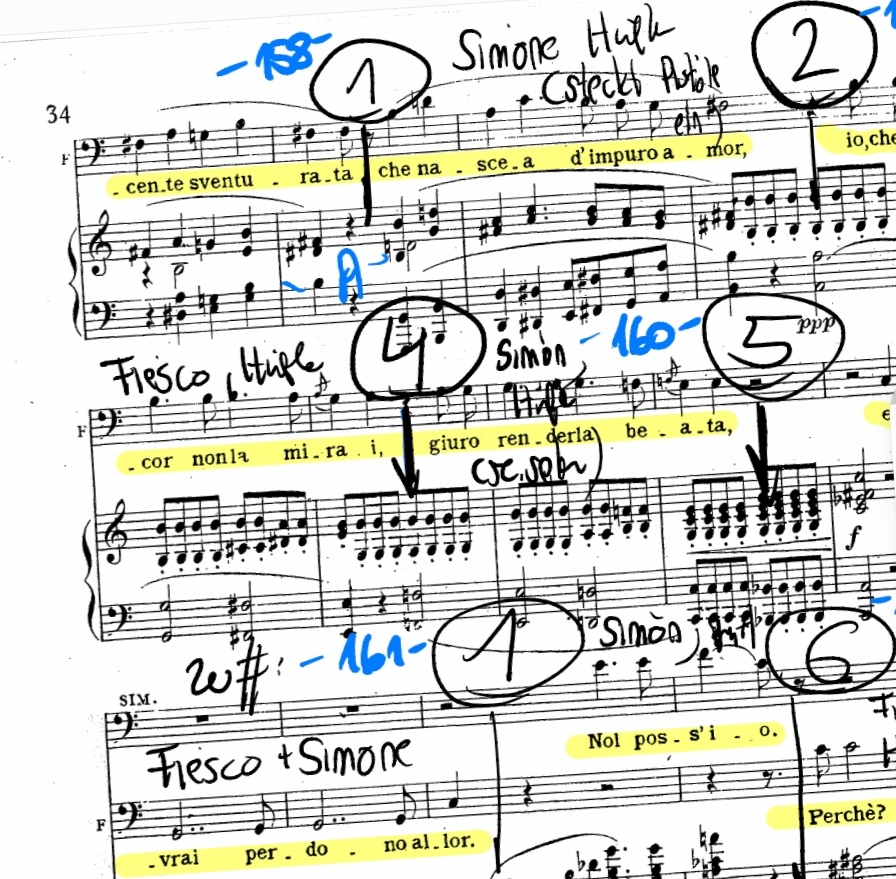

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er entstand als Nr. 9 der Kolumnenreihe “Rausch & Räson” für das Magazin VAN und ist dort seit 21. Februar 2018 online. Die illustration ist von Merle Krafeld.