Franz Schuberts h-Moll-Sinfonie von 1822, György Ligetis Cellokonzert von 1966 und Anton Bruckners Neunte (1887 – 1896) – Texte zum “Torso”-Programm des Gürzenich-Orchesters Köln im Juni 2022

Mitten in der »Unvollendeten« fliegt ein Spatzenschwarm durch die geöffneten Fenster, hoch oben im Saal. Es ist Sonntagnachmittag, 19. Mai 1901, die Spatzen von Paris tschilpen unter der Kuppel des Cirque d´Hiver im 11. Arrondissement. Frühsommerwärme, nicht gerade vorteilhaft, um einen Saal von 3.900 Plätzen zu füllen, aber Le Tout-Paris ist vollständig erschienen. Die Berliner Philharmoniker unter Arthur Nikisch mit Beethoven, Wagner, Strauss und einer unbekannten Sinfonie von Schubert, das verpasst man nicht. Auch Claude Debussy ist da. »Vielleicht«, schreibt er danach über die Spatzen, »stellten sie auch nur eine unschuldige Kritik an dieser Sinfonie dar, die sich nicht ein für allemal zu der Erkenntnis durchringen kann, dass sie unvollendet ist.«

Wo kommt sie her, diese Sinfonie? Das Wien von 1822 ist mit rund 290.000 Einwohnern zwar die Hauptstadt einer europäischen Großmacht, aber dennoch ein überschaubares Städtchen, wo man im Schatten des polizeistaatlich agierenden Staatskanzlers Klemens von Metternich lebt, einer über Jahrzehnte hin bestimmenden Figur, zur selben Generation zählend wie ein anderer Wiener, der auf seine Art ebenfalls einen Schatten wirft – als Genie. Es ist der jetzt 51 Jahre alte Ludwig van Beethoven. Vom 25-jährigen Franz Schubert wissen in dieser Stadt nur wenige. Hunderte von Liedern, die er schon schrieb, kursierten bis vor kurzem nur in Abschriften. Doch seit Februar 1821, als vier seiner Freunde auf ihre Kosten den Erlkönig stechen ließen, wendet sich das Blatt. Von nun an wird durchschnittlich jeden Monat ein neues Werk des Lehrersohns Schubert gedruckt.

Vielleicht gibt das Franz Schuberts Selbstbewusstsein einen Schubs: Ohne jemandem davon zu erzählen, wagt sich der Komponist erneut ans sinfonische Genre. Sechs Sinfonien hatte er zwischen 1813 und 1818 schon vollendet, und sie sind in bescheidenem Rahmen auch aufgeführt worden – erfindungsreiche Auseinandersetzungen mit Mozart und Beethoven, die freilich an den frühreifen Erlkönig von 1815 nicht heranreichen. Seit aber die Publikation dieses Werks ihm einen neuen Weg bahnt, sucht Schubert den auch wieder im Orchesterklang. Einigen Skizzen folgen im Jahr 1822 zwei Sätze in h-Moll und E-Dur, die heute weltberühmt sind, dazu als 3. Satz im Klavierparticell ein Scherzo. Nie zuvor gab es eine Sinfonie in h-Moll, dieser verhangenen Tonart, in der Johann Sebastian Bach in seiner Matthäus-Passion die Sopran-Arie »Blute nur …“ und Schubert 1818 sein Grablied auf die Mutter schrieben.

Und noch nie hat jemand auf eine langsame Einleitung verzichtet, indem er doch eine komponiert, acht Takte nur für die Bässe, deren Metrum und Tempo dann den ganzen Satz bestimmen, in dem ein zweites, ungewiss repetierendes Thema folgt. Danach ein drittes, singendes, das nichts vom abgründigen Beginn zu ahnen scheint, zutiefst zutraulich, das dann fast brutal gestoppt wird und weiter in die Katastrophe führt. Von solchen Umschwüngen handelt auch der 2. Satz. Und wovon noch?

Giuseppe Sinopoli verstand die Unvollendete als Grabgesang, als »kultische Feier des verlorenen Heils [...]. Wenn das Heil niemals erfahren wurde, wenn es immer mit aller Kraft ersehnt und nie erlangt wurde, dann wird es in eine Zone des Vorbewussten verlagert und dort als Traumbesitz verwahrt.« Schuberts unerlangtes Heil war, ganz konkret, wohl ein verbotenes. Es besteht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass er – so formuliert es die renommierte Website MUGI, Musik und Gender im Internet – »dem traditionellen Rollenbild der Zeit nicht genügte und sein Leben und Schaffen durch seine [...] psychische und sexuelle Konstellation bestimmt war.«

Welche Rolle dabei jener Anselm Hüttenbrenner spielte, der Schubert finanziell unterstützte, auf ungeklärte Weise an das Manuskript der beiden orchestrierten Sätze kam und es jahrzehntelang keinem zeigte, das ist vor allem für die enorme Verzögerung erheblich, mit der erst 1865, 37 Jahre nach dem Tod des Komponisten, das unbeendete Werk in Wien uraufgeführt wurde. Schubert konnte existentielle Erfahrungen in einer bespitzelten Welt der Verbote mit der Befreiung zum Sinfoniker verbinden. Aus dem Schatten rigider Moral kam er nicht heraus, aus dem Schatten Beethovens um so mehr. Vielleicht hätten ihm die Pariser Spatzen als Freiheitsboten über seiner Musik ganz gut gefallen …

Blick in den Kosmos: Das Cellokonzert von György Ligeti

Als György Ligeti 1966 sein zweisätziges Cellokonzert für Siegfried Palm schrieb, musste er auf keine Konvention Rücksicht nehmen. Das hätte von einem 43-Jährigen, der bereits Musikgeschichte geschrieben hatte, auch niemand erwartet. Es wäre eher befremdlich gewesen, hätte dieser Komponist als Konzert den traditionellen Dreisätzer vorgelegt und einen Solisten vorm Orchester brillieren lassen. Im 1. Satz knüpft Ligeti an statische Formen an, wie man sie auch in seinen Werken Requiem und Atmosphères findet. »Sie scheinen vor uns zu stehen, als ob sie Objekte wären und sich nicht in der Zeit entfalten würden«, schreibt er dazu. Doch eher ist es so, dass wir beim Hören in einem sich langsam entfaltenden und verändernden Klang stehen, beginnend mit einem fast unhörbaren E des Solocellos in eigentlich nicht realisierbarem achtfachem Pianissimo. Die weiteren Streicher kommen mit demselben Ton dazu, dann Flöte und Klarinette. »Unmerklich einsetzen« ist die häufigste Anweisung in der Partitur. Kein Akzent, keine Kante darf fürs Erste diesen Klangfluss stören.

Unglaublich, welche Weite in wenigen Minuten entsteht, wie die Verschmelzung der Farben und das behutsam getimte Auffalten – beginnend mit einem Klarinettentriller, der zum e das f fügt – uns so in ihren Bann ziehen können, dass der Schritt von einem dissonanten Klang der Bläser zum leisen, körperlosen B der Streicher über fünf Oktaven wie eine Sensation wirkt, wie ein unverhoffter Blick in den Kosmos. Dort wiederum gewinnt die Stimme des Solocellos Körper und Wärme, »molto espressivo« erringt sie den Halbton darüber, und in diesem Moment liegt so viel Menschsein, wie es andere Komponisten in wesentlich dickeren Partituren nicht erreichen. Der 2. Satz ist als Gegenstück zum ersten eine Collage voller Wechsel und Bewegungen, wobei das Solocello die verschiedenen Instrumentenkombinationen zusammenhält. Es gibt hier mehr individuelle Gesten, aber auch dichte Netze blubbernder Zweiunddreißigstel. In denen scheint ein Sound der Zeit zu schimmern. Der Klangeffekt ist nämlich dem verblüffend nah, den man im instrumentalen, per Tonband manipulierten Abspann von Strawberry Fields Forever hört, einem der »komponiertesten« Songs der Beatles – und entstanden im selben Jahr 1966 wie Ligetis Violoncello-Konzert.

Wissen vom Leben: Anton Bruckners 9. Sinfonie

Am 12. Okober 1896, einem Montag, berichtet die Wiener Neue Freie Presse in ihrer Abendausgabe vom russischen Zaren, der nach Frankreichs Republik nun auch das deutsche Kaiserreich, dem seine Gemahlin entstammt, besucht. Noch kommen sie miteinander klar, die europäischen Großmächte. Auf Seite 2 rechts oben lässt eine knappe Überschrift die Wiener Leser aufmerken: »† Anton Bruckner.« Mit 72 Jahren war am vergangenen Sonntag der berühmte Komponist im »Kustodenstöckl« – ebenerdige Räume im Kustodentrakt von Schloss Belvedere, die im Vorjahr Kaiser Franz Joseph I. dem erkrankten Bruckner zur Verfügung gestellt hatte – gestorben.

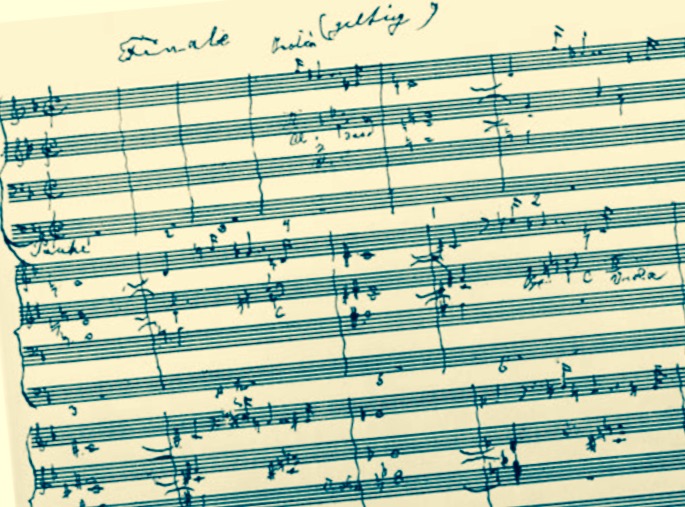

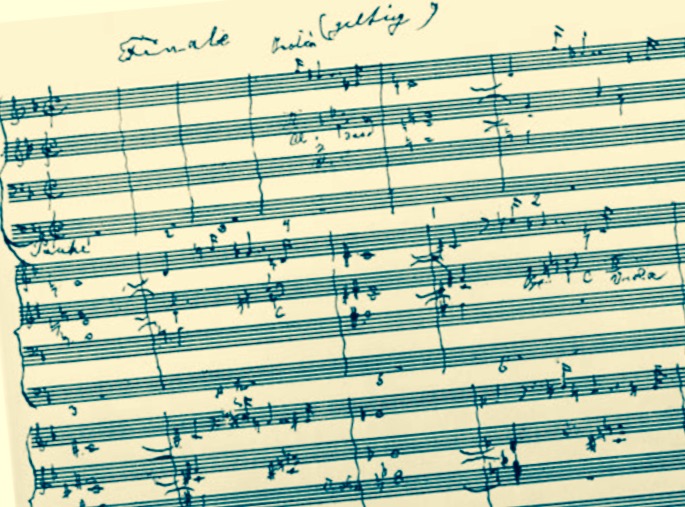

Jeder kennt die Adresse, jeder kennt Bruckner – was der sich freilich nicht hätte träumen lassen, als er vor mehr als drei Jahrzehnten von Linz nach Wien zog. Und jeder kann der Neuen Freien Presse entnehmen, dass sich im Nachlass »Skizzen zum vierten Satz seiner neunten Symphonie« befinden, von der nur drei Sätze fertig geworden seien. Am Dienstag, das Sterbezimmer ist noch nicht versiegelt, kommen die Andenkenjäger. »Befugte und Unbefugte« stürzen sich »wie die Geier«, so Bruckners entsetzter Arzt, auf die Papiere. Zahlreiche Manuskripte werden gestohlen. Als sechs Tage später der Rest gesichtet wird, sind vom Finale der 9. Sinfonie noch 75 Partiturbögen vorhanden – und selbst die bleiben nicht beieinander. Der Satz lag wohl zumindest in einem ersten Stadium mit Streichern in Tinte und Instrumentationshinweisen schon vollständig vor, und bis 2012 konnten von 653 Takten immerhin 557 wieder zusammentragen werden. So gesehen hat Bruckner die Vollendung der Sinfonie doch knapp geschafft – obwohl er sich schon 1894 »unheilbar« wusste und seit 1892 aufgrund einer Aortenklappen-Insuffizienz an Atemnot litt.

Atemnot ist das Gegenteil dessen, was wir in Bruckners Neunter erleben können. Der Komponist soll gesagt haben, er traue sich nicht an eine 9. Sinfonie, da eine solche Beethovens letztes Werk gewesen sei. Und doch wählte Bruckner nicht nur dieselbe Tonart d-Moll, sondern auch den mysteriösen Beginn aus dem Nichts, d im Pianissimo. Auch das erste Thema lässt auf sich warten. Aber nicht wie bei Beethoven 16 Takte lang, sondern 62. Und spätestens Takt 19 hätte Beethoven entsetzt, denn da brechen die Hörner aus d-Moll in den Es-Dur-Bereich aus. Von diesem Moment an führt die harmonische Spaltung »die Regie im ganzen Werk« (Hans Joachim Hinrichsen), und Beethovens Neunte erweist sich allenfalls als »Folie der Selbstprofilierung«. Ein sehr selbstbewusster 62-Jähriger hat diesen Satz im August 1887 zu skizzieren begonnen. Ein Komponist, der nach dem Triumph seiner Siebten mit der Achten viel gewagt hatte und deren Uraufführung durch Hermann Levi entgegensah. Dessen unerwartete Ablehnung verunsicherte Anton Bruckner zutiefst. Vier Jahre lang überarbeitete er seine Sinfonien 1, 3, 4 und 8, erst im Februar 1891 wagte er sich wieder an den Kopfsatz der Neunten.

Doch die hat von dieser Verzögerung, vom Neubedenken sinfonischer Konzepte profitiert. Jeder ihrer drei fertigen Sätze ist ein existentielles Erlebnis, mit Spannungsbögen, die nicht daran denken lassen, unter welchen zunehmenden Strapazen die Komposition sich schließlich über neun Jahre erstreckte. Man darf aber doch daran denken, denn das Thema Tod rückte Bruckner noch näher, als es ohnehin schon war (ab 1860 hing bei ihm hinter einem grünen Vorhang ein Foto, das er von seiner Mutter auf deren Sterbebett hatte anfertigen lassen). Seit September 1894 wusste er, dass seine Herzkrankheit unheilbar war. Zugleich war er fasziniert von der umstrittenen Frage des Anatomen Josef Hyrtl, ob die Seele nur eine Funktion des Gehirns sei oder das Gehirn lediglich eine Bedingung für den »Verkehr eines immateriellen Seelenwesens mit der Welt im Raume«. In seinem Bruckner-Essay Angst vor der Unermeßlichkeit hat Klaus-Heinrich Kohrs diese Umstände erkundet.

Bruckner war zutiefst gläubig, aber keineswegs im Glauben geborgen. In seiner Kunst, gerade jetzt, wo es auch um eine Summe seines Schaffens ging, kämpfte er um sein Leben. Natürlich nicht programmatisch, nicht in »Episoden aus dem Leben eines Künstlers« – erzählerische Verläufe sind Bruckner völlig fremd –, sondern im Einander-Durchdringen von Energien, die nicht einmal im großen Format ausbalanciert, aber doch freigesetzt werden können. Der früh geöffnete Spalt zwischen D und Es führt im 1. Satz am Ende zu einer »Lösung am Rande des Abgrunds«, wie Hinrichsen schreibt: Weil in den Schlusston D die Trompeten die aus der Tonspaltung entstandene Es-Dur-Fanfare hineinschmettern, ist das nur noch in der leeren Quinte auflösbar.

In der Ungewissheit danach, attacca, tickt im raschen Dreier und im Piano ein Vierklang, der selbst ein Emblem des Ungewissen ist, tonal nicht festzumachen: E, Gis, B, Cis. Es ist eine Zeitbombe. Nach 41 Takten Ungewissheit bei bedrohlich sich verdichtenden Zeichen ist der d-Moll-Einsatz im Forte ein Akt von so bestürzender Brutalität, dass danach nichts mehr ungefährdet wirken kann. Heitere Holzbläsersoli wirken wie sommerliche Kinderspiele, von denen man, rückblickend, weiß, dass es die letzten vor einem Krieg sind. Die verzweifelte Sehnsucht, die ein solcher Rückblick mit sich bringen kann, leuchtet im Trio. Natürlich ist das eine Projektion. Aber es gehört zu den Eigenschaften großer Kunst, dass sie unsere eigenen Erfahrungen, Ängste, Gedanken, Gefühle wachrufen und aushalten kann. Zudem ist das Scherzo (nie hat diese Satzbezeichnung so schlecht gepasst) so explizit katastrophisch, dass seine Brisanz und Gefährlichkeit nicht abnutzbar sind, nicht zu relativieren.

So ist es auch mit der Abgründigkeit des Adagio, in dessen Harmonik Bruckner seinen Abgott Richard Wagner mit dem zu verbinden scheint, was sein Bewunderer Gustav Mahler noch gar nicht geschrieben hat. Das beginnt mit der schmerzvollen kleinen None aufwärts, auf der G-Saite der Violinen. Sie führt über Tristan-Harmonik hinaus und nahe heran an Mahlers Chorus mysticus in dessen 8. Sinfonie von 1906, dann wird das »Dresdner Amen« aus Wagners Parsifal aufgerufen. All das entfaltet sich organisch, man kann es auch wie die Erkundung eines Körpers hören. Alles lebt, auf unterschiedlichste Weise, und so sorgsam das Material auch disponiert ist, so unberechenbar wirkt es zugleich. Ein Fortissimo kann da so massiv hochstoßen, halb Felswand und halb Drachenhaupt, dass man den Kopf in den Nacken legen muss, um noch Licht zu sehen. Und ehe erstmals das Anfangsthema wiederkehrt, scheint dem Organisten Bruckner die Hand auf dem Manual liegenzubleiben: Vier Tuben lassen vier endlose Takte lang die Dissonanz C, Eis, Fis, Ais erklingen, die ebenso gut in Schönbergs Streichquartett von 1908 stehen könnte. Gleichsam nichtsahnend spielt darüber eine Flöte einen schönen Bogen in reinem C-Dur.

So könnte man die Stellensuche noch lange fortsetzen. Man läuft dabei aber Gefahr, dieses Adagio auf seine Extreme zu reduzieren. Besonders die Musikwissenschaftler treten gern in einen Wettstreit der Superlative und Singularitäten, der sich mit einer stattlichen Kollektion raunender Deutungen rund um Tod und Sterben und letzte Worte verbindet. All das verblasst sofort, wenn hundert Musikerinnen und Musiker gemeinsam spielen, was Bruckner einsam schrieb. Es geht um das Leben. Darüber wusste er auf seine Art eine ganze Menge.

Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt und erscheint unter dem Titel “Wege zum Menschsein” im Programmheft des Gürzenich-Orchesters zu den Konzerten am 19. Juni um 11 Uhr sowie am 20. und 21. Juni 2022 um 20 Uhr, dirigiert von François-Xavier Roth in der Kölner Philharmonie. Das Foto zeigt im Ausschnitt eine Partiturskizze des unvollendeten Finales von Bruckners Neunter.