In fast 6000 Briefen zeichnet der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy ein faszinierendes Bild Europas im Vormärz: Ein Streifzug durch die endlich vollendete Gesamtausgabe – und durch ein kometenhaftes Musikerleben

Sie mögen sich durch die »Zeitungsschrecknisse und Übertreibungen« aus der französischen Hauptstadt nicht »unnöthig in Unruhe« versetzen lassen, schreibt Felix Mendelssohn-Bartholdy seinen Eltern am Montag, den 9. April 1832 aus Paris. Allein an diesem Tag sterben in der Stadt mehr als 800 Menschen an der Cholera. Zwei Wochen zuvor ist sie ausgebrochen, unablässig rasseln Leichenwagen über das Pflaster. »Die Leute sind aber wirklich ganz außer sich hier«, schreibt der 23-Jährige nach Berlin; sie »fürchten ärgern, erschrecken und erbosen sich nach Kräften; da ist nun an keine Musik, an kein Zusammenleben mehr zu denken…« Dann erzählt er, an welchen Stücken er gerade arbeitet, und entschuldigt sich am Ende: »Verzeiht den dummen Brief…«

Wenn Mendelssohn schreibt, was er »dumme Briefe« nennt, hat er etwas zu verbergen. Erst später enthüllt er den Seinen, dass die Erkrankung auch ihn befallen hatte, obwohl er »viel Flanell« trug – das galt als vorbeugendes Mittel. Er hätte selbst einer der 18 000 sein können, die im Paris des Jahres 1832 der bakteriellen Infektion erlagen. Mit Glück und guter Pflege kam er davon, und der Brief vom 9. April blieb nicht sein letzter.

Insgesamt 5855 Briefe aus seiner Feder sind nun bekannt. Und was 150 Jahre lang nur in Auswahlsammlungen publiziert und oft geschönt wurde, was in zig Bibliotheken, Archiven und Privatbesitz schlummerte, liegt jetzt vollständig erschlossen vor, neun Jahre nach dem ersten von zwölf Bänden, erarbeitet von einem vielköpfigen Team um die Herausgeber Helmut Loos und Wilhelm Seidel. Nebst Einleitungen und Kommentaren umfassen Mendelssohns Briefe knapp 10.000 Seiten. Mit ihr lässt sich viel weiter hinter die Zeilen blicken, als das bislang möglich war.

Erstaunlich, dass man darauf so lange warten musste. Mendelssohn war als Komponist, Dirigent und Pianist ein Popstar seiner Zeit. Bis heute zählt er zu den Großen. Und mehr und mehr entdeckt man ihn als einzigen Komponisten seiner Generation, der dem Aufbruch ins Subjektive und Suggestive misstraute, der Musik als kollektives Projekt begriff – wozu seine Wiederaufführung der Bach´schen Matthäuspassion ebenso zählt wie die Gründung des Leipziger Konservatoriums. Und doch begann man mit der Gesamtausgabe seiner Briefe erst 40 Jahre, nachdem die komplette Korrespondenz seines Zeitgenossen Richard Wagner in Angriff genommen wurde.

Mendelssohn war ein Briefschreiber von literarischem Rang, ein wacher Zeitgenosse der Jahrzehnte vor dem politischen Umbruch von 1848, und er war und ist eine Symbolfigur der »Emanzipation«, des gesellschaftlichen Aufstiegs jüdischer Familien in Deutschland, der mit seinem Großvater Moses Mendelssohn begonnen hatte, dem berühmten Aufklärer.

Mendelssohn hat ein feines Ohr für das “Rumoren unter der Oberfläche”

Der 1809 in Hamburg geborene Felix ist ein Glückskind. Höchste Begabung trifft sich mit bester Förderung. Schon der Zwölfjährige wird auf den Olymp von Weimar geladen. »Alle Nachmittag“, schreibt er, „macht Goethe das Streichersche Instrument [ein Hammerklavier] mit den Worten auf: ich habe dich heute noch gar nicht gehört, mache mir ein wenig Lärm vor; und dann pflegt er sich neben mich zu setzen.« Unbefangen genießt der Wunderknabe, was seinen Eltern wie ein Triumph über alle Vorbehalte erscheinen muss, denen auch eine wohlhabende jüdische Familie im Deutschland von 1821 ausgesetzt ist. Seine Eltern haben ihn und seine drei Geschwister taufen lassen; die Zentralgestalt ihrer kulturellen Integration ist Johann Sebastian Bach, dessen Matthäuspassion der 20-Jährige Mendelssohn in Berlin, wo die Familie lebt, spektakulär ans Licht bringt.

Gegen die Vorbehalte seines Kompositionslehrers Carl Friedrich Zelter, der auch die Sing-Akademie leitet, setzt Mendelssohn die Aufführung dieser vergessenen Musik durch und dirigiert selbst den Chor, in dem auch seine Schwester Fanny, genannt “Fenchel”, singt – seine innigst Vertraute seit gemeinsamen Klavierkindertagen, wohl nicht weniger begabt als er. Über alles halten die beiden einander auf dem Laufenden, und sie erspart ihm nicht, was passiert, wenn sich in der Matthäuspassion der alte Zelter selbst ans Klavier setzt: „Was er mit seinen zwei Fingern u. seiner völligen Unkenntnis der Partitur herausbrachte, kannst du dir denken. Mißstimmung u. Angst verbreitete sich im ganzen Chor, u. Dein Name wurde vielfach genannt.“

Als Felix Mendelssohn sich 1833 um die Leitung jener Sing-Akademie bewirbt, bevorzugt man indes eine mediokre Lokalgröße und bietet dem Abgelehnten den Vizeposten an. Er antwortet »nur mit höflichen Ausdrücken, daß sie sich hängen lassen könnten«, schreibt er dazu einem Freund und verweist auf einen »fast rührenden Brief von Mozart [...], worin der sich beim Wiener Magistrat um eine unbesoldete Stelle bewirbt, und anführt seine musikalischen Talente seien im Auslande bekannt…« Kein Wort zum Antisemitismus, der nicht nur an der Sing-Akademie eine Rolle spielt, lieber gleich Mozart als Parallelfall. Von dieser Höhe aus will er sein Terrain sichern.

Gleichwohl hat er ein feines Ohr für das »Rumoren unter der Oberfläche«. So bezeichnet Peter Gülke das, was in Mendelssohns Musik oft überhört wird – ihr Eigensinn, ihre innere Spannung. Gülkes soeben veröffentlichter Essay über den Komponisten ist das erste Buch, das auf der Basis sämtlicher Briefe operiert, und es ist eine Revision der Klischees von »Glätte« und »Konservatismus«, die sich seit Mendelssohns Tod um ihn und sein Werk legten, teils antisemitisch motiviert, teils durch Musikologen, die nur die Fortschrittslinie von Beethoven über Wagner bis Schönberg gelten ließen. Sie erlagen dabei, wie Briefherausgeber Helmut Loos das nennt, auch einem »spektakulären Männlichkeitskult des rücksichtslosen Originalgenies«, für den Mendelssohn nicht zur Verfügung steht.

Er erzählt in seinen Briefen wenig über sein Innenleben, umso mehr über die Außenwelt. »London ist das das grandioseste und complicirteste Ungeheuer, das die Welt trägt«, schreibt er 1829 auf einem der vielen Blätter an seine Eltern und Geschwister. »Seht die Läden mit den Manns hohen Inschriften, und die stage coaches auf denen die Menschen sich aufthürmen, […] und die Bettler, und die Mohren, und die dicken John Bulls mit ihren dünnen, schönen zwei Tochtern an den Armen.« Mendelssohn hätte auch mit Reisebildern sein Geld verdienen können – nur brauchte er keines als Sohn eines vermögenden Bankiers.

Er brauchte auch kein Stipendium, um Italien zu bereisen, anders als der fünf Jahre ältere Hector Berlioz, mit dem er sich 1831 in Rom befreundet – einer Stadt, die er nicht nur von ihrer Sonnenseite schildert: „Von oben kommt es in Regengüssen, aber das ist das wenigste: die Häuser haben keine Dachrinnen…, so daß man, man gehe wo es sey, nah an den Häusern oder in der Mitte, von einem Pallast oder einer Barbierstube begossen wird…“. Bei besserem Wetter unternimmt er Ausflüge mit Berlioz, ist aber entsetzt von dessen Symphonie fantastique, die er am Klavier erprobt: »Ein bloses Grunzen, Schreien, Kreischen hin und her – sieht man nun ihn selbst, [...], wie scharf und richtig er alle Dinge beurtheilt und erkennt, nur über sich ganz im Finstern ist, so ist das unsäglich furchtbar…«

In seinen Briefen findet sich viel Skeptisches über Kollegen und Konkurrenten. Sich publizistisch zu äußern vermeidet er aber strikt, weil Musik »nicht zu unbestimmte Gedanken, um sie in Worte zu fassen, sondern zu bestimmte« ausspreche. Das „Rumoren“ in seiner Musik verdankt sich auch dem, was in ihr spricht. Wo ihm solche Tiefe bei Kollegen fehlt, wird er rigoros. Besonders gegenüber Giacomo Meyerbeer, dem umjubelten Opernkomponisten, der wie er selbst aus wohlhabender jüdischer Familie in Berlin kommt. Dessen Oper Robert le Diable, ein Blockbuster auf dem Gipfel zeitgenössischer Illusionskunst mit erotischem Nonnenballet im Gaslichtschein, verhalte sich »zu einem Kunstwerk wie die Decorationsmalerei zur Malerei«. Da mag auch eine Rolle spielen, dass Menelssohns eigener Ehrgeiz, in allen Genres zu reüssieren, an der Oper scheitert.

Politisch bleibt er auf Distanz. Nach der Pariser Julirevolution 1830 näht seine Schwester Fanny ihrem Baby Sebastian begeistert die Trikolore auf die Windeln, er aber ist skeptisch. Für den Vormärzjournalisten Ludwig Börne, Korrespondent in Paris, hat er wenig übrig. Er sei ihm »mit seinen langsamen Impromptu’s, seinen abgequälten Einfällen, seiner Wuth auf Deutschland und seinen französischen Freiheitsphrasen ebenso zuwider (…), wie Dr. Heine mit allen ditos«.

Andererseits ist Mendelssohn 1833 in Berlin entsetzt, dass man von den »unglaublichen Zeiten« hier gar nichts merke, »wir sind nicht aufgewacht und nicht eingeschlafen, es ist als gäbe es keine Zeit.« Kurz vor seinem frühen Tod 1847, ein Jahr vor der Märzrevolution, sieht er »Unzufriedenheit überall« und eine »sehr starke Crisis« kommen, fürchtet aber »in Deutschland leider nicht das unwahrscheinlichste: es kann alles beim Alten bleiben.« Das politische Rumoren hat er richtig belauscht: Tatsächlich wurde das revolutionäre erste deutsche Parlament von 1848 schon ein Jahr später wieder aufgelöst.

Zeitlebens ist Mendelssohn für nichts zu haben, was nach Hype und Hysterie riecht. Gnadenlos macht er sich über das nationalistische Rheinlied lustig, mit dem die Deutschen 1840 gegen französische Gebietsansprüche ansingen: Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein. »Natürlich fallen die Musiker wie toll drüber her und componiren sich unsterblich…« spottet er, »alle Tage steht irgend was von dem Lied in der Zeitung. Gestern unter andern, daß nun auch von mir eine Composition dieses Liedes bekannt sei…« Solche fake news sind der Preis seiner Prominenz.

Und die genießt er durchaus. Etwa wenn 1842 »die hübsche, allerliebste Königin Victoria« sich in London als Fan erweist. Da ist Mendelssohn längst selbst eine europäische Größe, umworben vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. wie vom Sachsenkönig August II., hochangesehener Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig und verschärft gefeiert in England. Zu Tausenden kommen die Leute, wenn er seine Kompositionen spielt und dirigiert, vergessen sind dann die Nöte, mit denen er als Leipziger Orchesterchef zu kämpfen hat. Mehr als 500 Zeilen umfasst ein Briefentwurf von 1839, in dem er dem Stadtrat klarmacht, wie miserabel seine Musiker bezahlt werden: Ihr Gehalt bessern sie auf, indem sie nach dem Konzert noch in Wirtshäusern »Walzer und Märsche spielten« und »mehr als das doppelte von dem einnehmen was ihnen das Concert gebracht.« Auch Felix Mendelssohn ist es zu verdanken, dass deutsche Orchestermusiker bis heute weltweit um ihre Arbeitsbedingungen beneidet werden.

Als einflussreicher Chef lässt er Fairness auch gegenüber Kollegen walten: Dieselbe Symphonie fantastique, die er in Rom so schrecklich fand, darf Hector Berlioz 1843 mit seinem Leipziger Orchester aufführen. Mendelssohn lädt ihn nicht nur ein, er übernimmt am Klavier auch die Harfenpartie, für die es keinen Musiker gibt. Was er selbst über die Musik denkt, darüber hält er sich mittlerweile auch brieflich bedeckt: »Über Berlioz soll ich schreiben?« antwortet er dem guten, aber geschwätzigen Freund und Musikerkollegen Ferdinand Hiller, und wiegelt ab: »Über Gefallen und Nicht-Gefallen« gebe es doch stets »so viel verschiedne Meinungen«.

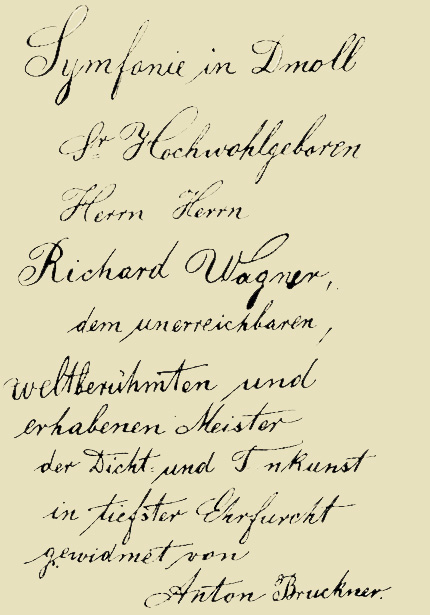

Hiller möchte im März 1843 auch wissen, was Mendelssohn von Richard Wagner hält, dem 29-Jährigen, der soeben zweiter Hofkapellmeister in Dresden geworden ist und nach dem Erfolg mit seiner Oper Rienzi dort auch den Fliegenden Holländer uraufgeführt hat. Teile des Rienzi hat Mendelssohn bereits im Gewandhaus dirigiert, »doch habe ich noch nichts Zusammenhängendes von seinen Opern gehört«, schreibt er, »und denke immer noch, es wird besser sein, als die Leute es schildern. Talent hat er doch in jedem Fall«. Das ist aus seiner Feder ein hohes Lob. Nach der Berliner Erstaufführung des Holländer schrieb Wagner sogar, Mendelssohn habe ihn umarmt. Das alles passt erfrischend schlecht zum Klischee gleichsam gebürtiger Antipoden, das erst im Schatten von Wagners 1850 verfasstem antisemtitischen Pamphlet Das Judenthum in der Musik gedieh, in dem er jüdischen Komponisten unterstellte, sie könnten „nur nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen“.

Wirklich nah kamen sich die beiden aber nicht, der Überflieger und der Autodidakt. Ihr Briefwechsel beschränkt sich bizarrerweise auf eine Statue: das Denkmal für den Sachsenkönig August I. in Dresden, zu dessen Enthüllung im Juni 1843 beide Komponisten Musik lieferten, Wagner einen Männerchor mit Blechbläsern, Mendelssohn einen doppelten Männerchor mit noch mehr Blechbläsern. Da Wagner dirigierte, schrieb ihm der Kollege genau auf, wie er sich die Positionierung der Musiker dachte, um diplomatisch zu enden: »Thun Sie was Sie recht finden und was Ihnen gut klingt…«

Er reist viel, immer schneller, “eisenbahnig”. Dann ist es, als entgleise er bei voller Fahrt

Es gab Wichtigeres. Im April 1843 war in Leipzig das Konservatorium für Musik eröffnet worden, ein Herzensprojekt von Mendelssohn, ebenso wie das Bach-Denkmal an der Thomaskirche, im selben Monat eingeweiht. Und am 1. Mai war Felix zur Welt gekommen, viertes von fünf Kindern, seit Mendelssohn 1836 die Frankfurter Kaufmannstochter Cécile Jeanrenaud geheiratet hatte. »Der Täufling-Säufling nimmt zu, und wird kindlich ründlich, stündlich gestreckter, aufgeweckter, nach allem leckt er, nur selten schreit er, als ein Gescheiter, und so weiter, und so weiter…«, schreibt Felix über Felix am 16. Juni 1843. Anders als viele Künstler seines Jahrhunderts ist er ein Familienmensch, auch »unter Kinderlärm« kann er gut arbeiten, erst recht in der geräumigen Leipziger Wohnung, die seine Familie 1845 bezogen hat.

»Ich bin zuweilen in meinem Zimmer hoch in die Höhe gesprungen, wenn mir´s gar so gut zu werden schien«, schreibt er von dort an Jenny Lind über die Arbeit am Oratorium Elias, im Mai 1846. Es ist ein langer Brief an die 25-jährige Sopranistin aus Schweden, die im Dezember zuvor im Gewandhaus triumphal debütiert hat, unter Mendelssohns Leitung. Er freut sich auf den nächsten gemeinsamen Auftritt in Frankfurt: Dann „fahren wir den Rhein hinunter, und ich will Ihnen sagen, wie die Burgen heißen. Wenn´s aber hageln und regnen sollte, den ganzen Tag lang so würde ich meinestheils darum doch nicht viel weniger froh sein; Sie würden aber nicht erfahren, wie die Burgen heißen.« Dass er übrigens jetzt so »dumme Briefe« schreibe, liege an einer Erkältung.

Da ist es wieder, das Alarmsignal. Man braucht die ominösen verbrannten Briefe aus Linds Nachlass nicht, um in den von Felix überlieferten Briefen an sie einen völlig neuen Tonfall zu hören, in dem der sonst souveräne Witz seiner Privatkorrespondenz einer fast hilflosen Zutraulichkeit weicht. Man versteht, warum er nun doch eine große Oper plant, eine Lore Ley, deren Hauptrolle Jenny Lind zugedacht ist. Und man versteht, warum er sich im Mai 1847 in London Meyerbeers Robert le Diable antut: Jenny Lind singt die weibliche Hauptrolle.

Nach der gefeierten Uraufführung des Elias in Birmingham ist er auf dem Gipfel des Ruhms, er reist viel, und er reist immer schneller, »eisenbahnig«, auf dem Schienennetz, das man in seinen Briefen seit dem ersten Teilstück von Leipzig in Richtung Dresden anno 1837 kilometerweise wachsen sieht.

Doch am 16. Mai 1847, kaum zurück aus London, ist es, als entgleise er bei voller Fahrt. In Frankfurt erreicht ihn die Nachricht vom Tod seiner Schwester Fanny, »Fenchel«, dem wichtigsten Menschen seines Lebens. Sie hat einen Schlaganfall erlitten. »Wenn Dich meine Handschrift im Weinen stört«, schreibt er ihrem Mann, »so wirf den Brief weg […] Wir sind glücklich mit einander gewesen, nun wird’s ein ernstes, trauriges Leben…« Im f-Moll-Streichquartett, das er im August schreibt, erreicht seine Tonsprache eine Zerrissenheit und Intensität, die die neue Dringlichkeit des Elias noch übertrifft.

Man muss das nicht nur als Requiem für Fanny hören. Diesen Mann zerreißt vieles. Den letzten seiner Briefe muss Cécile für ihn schreiben, am 1. November 1847 an einen Wiener Veranstalter: »Mein Mann [ist] in diesem Augenblick noch bettlägerig, mit schrecklichen Schmerzen geplagt.« Drei Tage zuvor hat Mendelssohn einen Schlaganfall erlitten, dem nächsten erliegt er am 4. November. Lebenslange Anspannung, unlebbare Liebe, größter Verlust kommen da zusammen. Das »Rumoren unter der Oberfläche« findet keinen Weg mehr.

Felix Mendelssohn Bartholdy, Sämtliche Briefe in 12 Bänden, 9651 S., CD-ROM, Bärenreiter 2017, € 2500,00

Dieser Text erschien am 16. November 2017 in der ZEIT, Ressort Geschichte, und ist urheberrechtlich geschützt